第ゼロ回

2020年4月24日(金) ドキュメント公開

テクスト:大岩雄典

テクスト:大岩雄典/扉漫画:うしお鶏

はじめに

大岩<「雪火頌」という奇妙な名前をつけたのはまだ2月か3月のことで、まだ新型コロナウイルスは国外のニュースか、クルーズ船停留で話題になっていたころと思います。

当初は4月4日に第ゼロ回を「キックオフ」と称して開催(会場:コ本や theca)を予定し、予約で満員御礼を賜りましたが、東京都内の週末外出自粛要請が発されたことを受け、3月29日に延期を決定しました。ちょうど雪が降っていた日だと思います。4月7日には関東7都府県に「緊急事態宣言」が内閣府から発されました。

延期決定から2日後の3月31日、ポータルサイトを急遽公開しました。その時点で第ゼロ回を「「フィクション」というフィクション」と改題し、キックオフに代えたコンテンツの発表を予告しました。もともとキックオフでは、企画全体の概要や構想をざっくりと説明しながら、参加者にアンケートをとり、一年で扱うトピックを練るつもりでした。

結局開催のないまま、このくだりを過去形で記すことになったのは残念でなりません。

相槌<改めて、「雪火頌」とはどのような企画ですか。

大岩<フィクション研究会「雪火頌」は、「フィクション」というもののいままでの考え方を刷新する、その先鞭をつけることを目標にしています。そのため、必ずしもまとまった理論のレクチャーではなく、トークイベントやワークショップの形で、「新しいフィクションのしかた」を練っていく、実践していく予定でした。

このドキュメントは、その「代わり」です。いまは、何が何に「代わる」のか、誰しも敏感になっていて、当事者になっています。「代わり」は「補償」や「換算」と呼ばれることもあります。しかし、何かが何かに代わることは、表象であり、翻訳であり、計算であり、シミュレーションであり、フィクションの問題とも言いたくなります。

「雪火頌」は、現実の時空間を失ったことで、この企画がそもそもどのような「フィクション」だったのか、再考する運びになりました。

「エフェクト」とフィクション

大岩<「雪火頌」では一貫して、フィクション—物語、虚構世界、偽の実在感、仮定、制度、理路などなど— が「どのように形づくられるか?」をテーマにするつもりです。そのキーワードは「エフェクト」です。

相槌<「エフェクト」って効果のことですか。

大岩<フィクションは、細かなエフェクトが寄り集まって、何かの形を成して現われるのではないか。

「フィクション」はラテン語の「fingere」を語源にもちますが、この語は「形づくる(shape)」「創案する(invent)」「ふりをする・偽る(feign)」あたりの意味をもちます。

フィクションを「現実に対する」虚構、偽、みなしだとする意味は、この「ふりをする」のニュアンスに由来するでしょう。ファイヒンガーのフィクション論『「かのように」の哲学』は、フィクションを「かのように(as if)」だと考えますが、これも「まるで現実かのように」「現実ではないが、そうあるかのように」というニュアンスを整理したものでしょう。たいして文学理論家のケーテ・ハンブルガーは、「形づくる」のニュアンスを重視し、フィクションとは「かのように」ではなく「として(as)」だと考えます。

相槌<別の世界があるかのようなふりをするのではなくて、何をどのようなものとして作るか、という視点ですね。

大岩<この違いを「存在論的/修辞的」と分けましょう。「if」という語が示すように、前者では「もし、そんな世界」の存在がまず仮定されて、それを認めるにしろ退けるにしろ、それについて考えることになります。「ふりをする」フィクションとは、虚構世界であれキャラクターであれ、まず虚構的に存在することにもとづきます。

しかし、「雪火頌」ではその「ふり」や「偽り」、「虚構世界があるかのような実感」がそもそも「どのように形づくられるか?」をテーマにします。「if」の前の、それをそういうもの「として(as)」見せる技術、レトリックとしてのフィクションです。

大岩<たとえば、三次元空間を見せる具象画は、風景なり、町並みなり、人のいる情景なりがそこに広がっているように錯覚させます。絵画を「窓」に例えるお決まりの比喩はこれを示しています。あるいは、最近のイラストがカメラレンズを模した歪みや光の屈折を再現するのも、写真の「ふり」をする「フィクション」だと思います。絵の三次元空間は、そのレンダリングに差はあれ、屈折、歪像、圧縮、コントラスト……といった、効果を作り出す技術を集積しています。もちろんそれがリアリズムとは限りません。

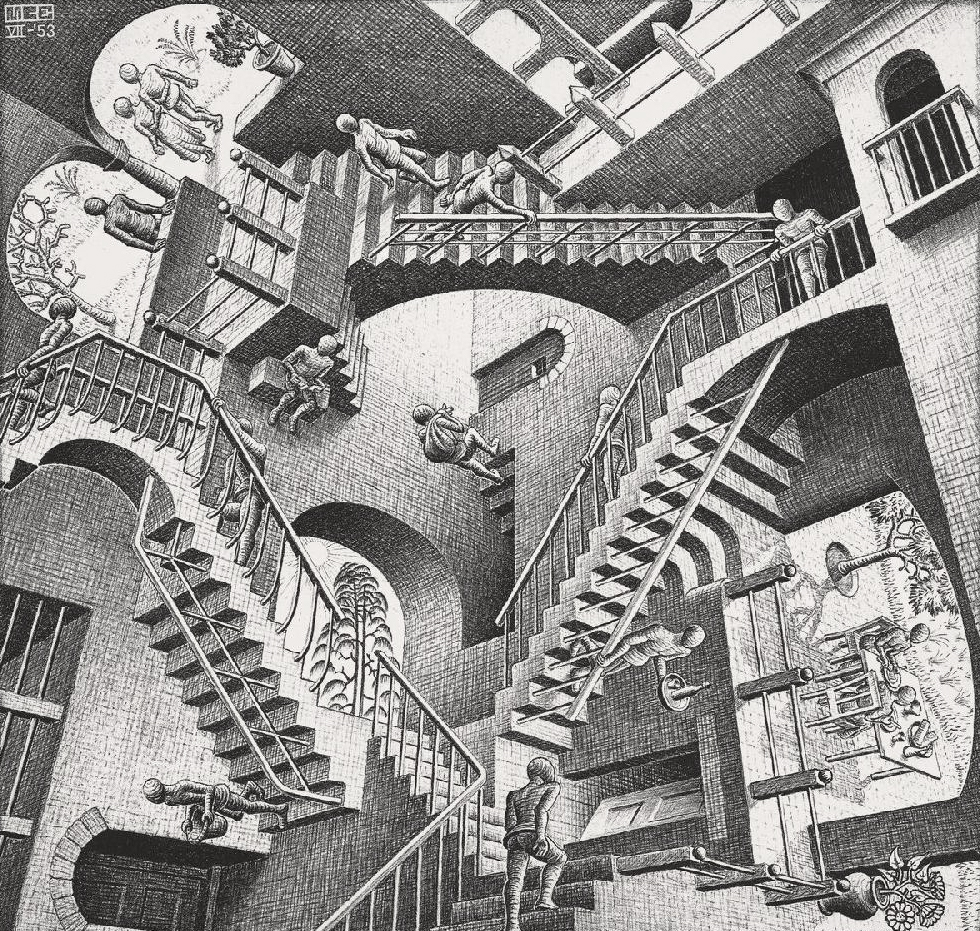

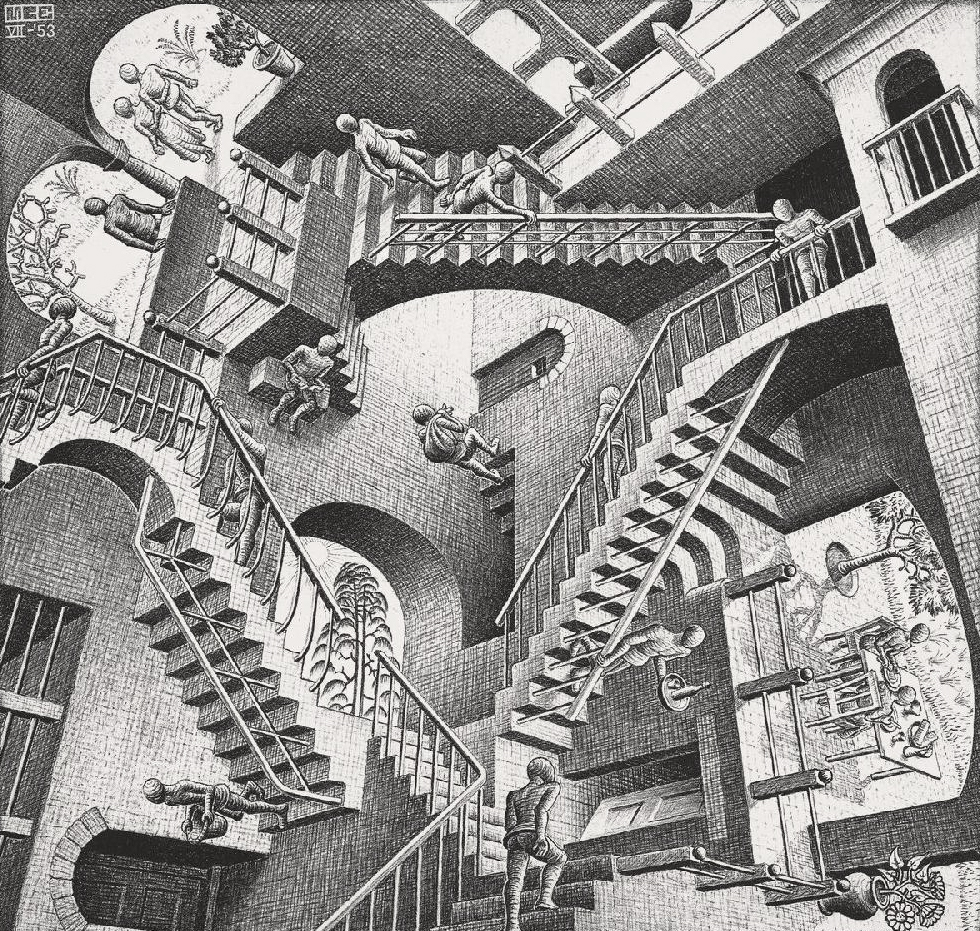

M.C.エッシャーの代表作に《Relativity》があります。

M.C.Escher, Stairs, Relativity, 1953

M.C.Escher, Stairs, Relativity, 1953

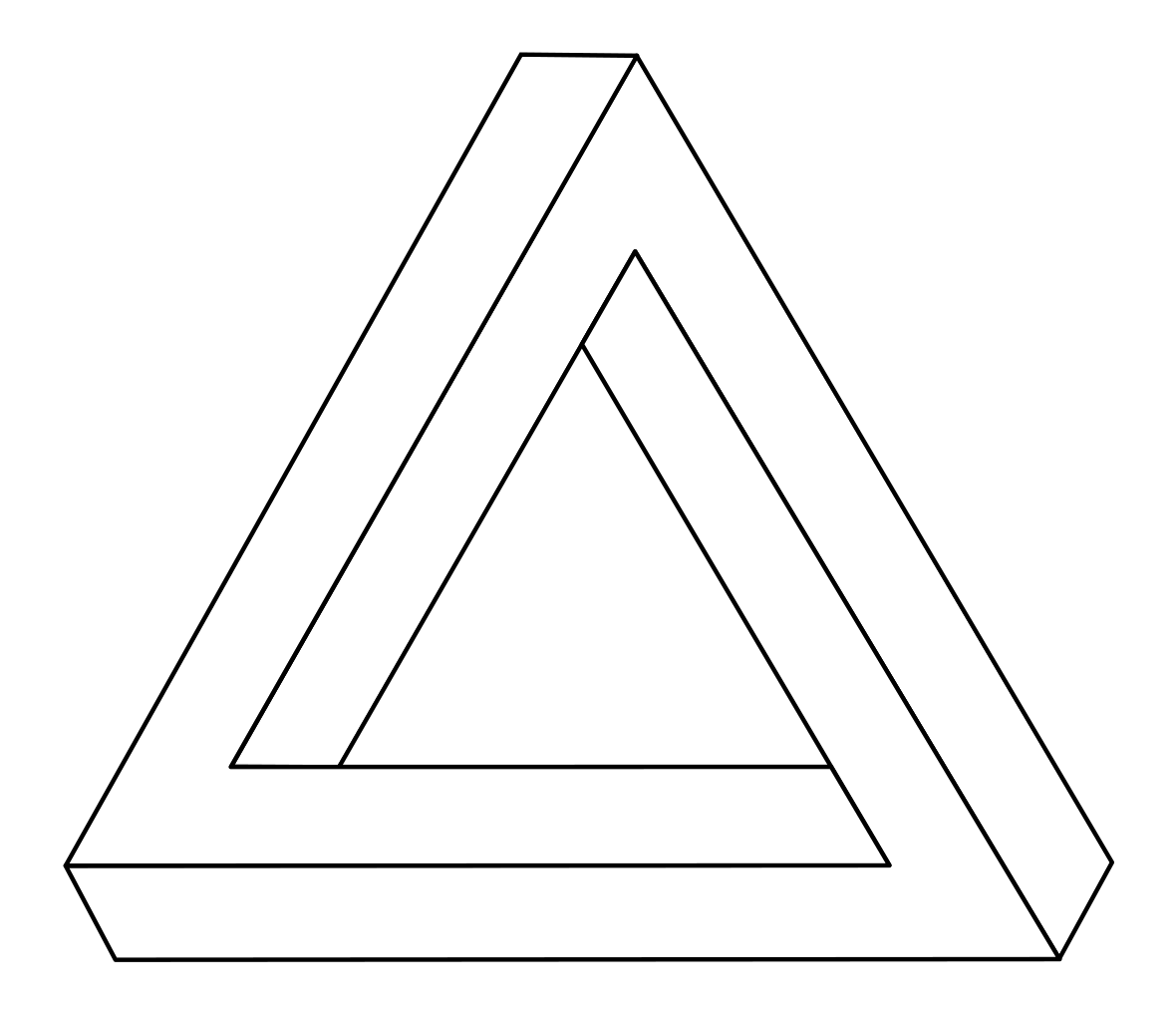

大岩<いわゆる「不可能図形(impossible figure)」であるペンローズの三角形をもとにした絵ですが、この二つには大きな違いがあります。

Penrose's Triangle, first created by Oscar Reutersvärd in 1934

Penrose's Triangle, first created by Oscar Reutersvärd in 1934

大岩<それは、エッシャーの絵には、まともな三次元空間を描く具象絵画でもちいられるテクニックがちりばめられていることです。

相槌<抽象的な図ではなく、具体的な情景になっていますね。でも空間としては成立しないから奇妙な印象になる。

大岩<「ペンローズの三角形」では抽象的な面にあたる斜面が、エッシャーでは「階段」という、上り下りのアフォーダンス、またおおまかなサイズ感を想像できるモチーフになっている。人物も描かれていて、重力があるように感じられます。重力の方向は箇所箇所によって異なりますが、見ても一挙に把握はできない。各所に空けられた開口部にも外の様子が見えますが、それらは別々の方向に重力をもっています。でもそれらが「繋がっていない」からこそ、大きな空間の矛盾に直面せずに、空間のおかしさを保留して見てしまう。階段や通路の各面に乗せられた陰の濃淡は、この「空間」に光があるような印象を与えます。しかし、この「不可能図形」が存在できる「(ユークリッド)空間」などありえない。

さらに注目すべきは、それぞれの階段につけられた線遠近法です。右側の階段がわかりやすいと思います。

画面上端に最も近い段と、画面下端に最も近い段とで、線遠近法が効いていることがわかります。本来まっとうな空間を成立させないつもりなのに、線遠近法的な空間を思わせる「エフェクト」である「窄まり」を使っている。

相槌<平行する二辺を「窄ませる」ことが、遠近感のエフェクトなんですね。それって遠近法じゃないんですか?

大岩<線を窄ませていても、あまり立体感が十分に出ないデッサンを思い出してください。あれはつまり、エフェクトを使っているけれど、その配置や方向が適切でないから、ちゃんとした空間のフィクションが立ち上がらない。エフェクトが寄り集まってフィクションになるには、文法やルール、慣習にもとづいた組織化を経るわけです。でもエッシャーの場合は、遠近感や光のエフェクトと不可能図形とをあえてぶつけている。

《Relativity》はいかなるフィクションか。それは、幾何学的にありえない世界の「ふり」をするわけですが、しかし一見それが「ありえている」かのような印象を、光の演出や線遠近法の断片、そしてリアリズムによって作り出します。世界のフィクションは壊れているけれど、世界を仄めかせるエフェクトはある。エッシャーの別の絵《Waterfall》を見れば、「水の流れ」が、画面上を流れる目の動きをコントロールして、まるで「問題なく水が流れている」フィクションを幻視させるエフェクトとなっていることを示します。

大岩<存在論的なフィクション、虚構世界について、それを観者に「説得」するための修辞学(レトリック)としての「エフェクト」のデザインこそ、「雪火頌」の主眼です。

なぜアニメーションはそもそも「生き生きと動いている」ように見えるのか。見せるのか。

なぜヴィデオゲームは、操作に応じて「その世界が変容している」物語のように思えるのか。

法律とはいかなるフィクション(擬制)なのか。

笑い特有の、ホラー特有のデザインとは何か。

古文法の時制や活用は、現代日本語といかに異なる世界のルールを描きうるのか。

インスタレーションはフィクションのメディウムになるのか。

ライトノベルや新本格ミステリが築き上げたフィクションのデザインとは何なのか。

演技はどのようにデザインされるか。

キャラクターとはどのように存在していることになるか。

事故、損害、そして感染の「リスク」はいかなるフィクションで、どのような心理・制度のエフェクトで構成されるのか?