『ゼルダの伝説 時のオカリナ』と『ムジュラの仮面』の時間移動の構造

『ゼルダの伝説 時のオカリナ』と『ムジュラの仮面』の時間移動の構造

『ゼルダの伝説 時のオカリナ』(1998,任天堂)と『ゼルダの伝説 ムジュラの仮面』(2000,任天堂)とはともに特異な時間構造をもったビデオゲームである。本稿は、この二作の主人公視点の時間経験を順に考察することで、〈夢〉と〈現実〉との関係を明快に説明するモデルを提案する。

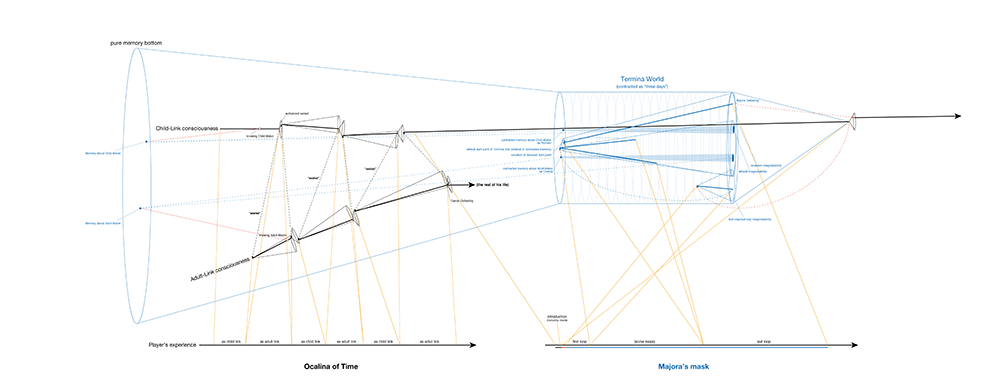

前者は、物語全体が「子供時代」「大人時代」という二つのパートからなる。子供時代から大人時代へ不可逆に移行するのではなく、「時の神殿」と呼ばれる場所を経由点に、両方の時代を往復できる。ゲーム内虚構の歴史の進行により子供時代から大人時代に進むようなことはない。すなわち、子供時代から大人時代へ、そしてまた子供時代へ〈移行〉することができる。それぞれの時代はゲーム内虚構の歴史で七年間離れており、登場キャラクターや街のようす、また移動可能な範囲に違いがあり、このギャップを利用して、攻略のために時代の往復を要求する課題も多い。プレイヤーは主人公「リンク」を操作して、両方の時代に一貫する特定の目的を達成する。まず子供時代のリンクから始まるプレイを進めていくと、時代の移行は必要となる。ゲーム内フィクションでは大人時代までの隔絶を「七年間の眠り」と表現するのだが、逆行についてはフィクションの出来事として表現されていない*1。ここで「眠り」という呼称、また大人時代から子供時代へ戻るときに主人公が意識を失うようにムービーで表現されていることから、いずれにしても両時代の往復に際しては、主人公の意識は切断されていると考えてよいだろう。

子供時代から大人時代、また子供時代という往復を経るとき、一回目の子供時代の終点Eと二回目の子供時代の始点Sとは、周囲のキャラクターの言動や主人公のふるまいを鑑みると、歴史的に連続しているように思われる。また、所持するアイテムや、またともに時間を超える妖精*2の言動を鑑みると、時代を何度往復しても、そのあいだで同一性は保たれるように思われる。すなわち、プレイヤーが操作する子供時代の主人公と大人時代の主人公は、それぞれまったく無関係な同一性をもつようなものではない。これは、先述した、時代の往復を必要とする攻略を可能にしている。

さて、子供時代と大人時代は歴史的に連続すると考えてよいならば、子供時代で環境に対して起こした行動は、大人時代に影響する。たとえば、子供時代で大きな石を破壊すると、大人時代にあったそれも消滅する、というようなことだ。所持アイテムにも同様のことが言える。たとえば子供時代の終点で「あきビン」を二つ持っていれば、大人時代の始点で持っている「あきビン」の数も二つだ。しかしここで重大な問題がある。この所持アイテムに関する数の一致は、大人時代から子供時代へ戻るときでも通用するということである。すなわち、大人時代Aでさらに一つ「あきビン」を新たに手に入れてから子供時代Cに移行すると、その子供時代の始点S(C)で持っている「あきビン」の数も一つ増えて三つになる。子供時代が大人時代の七年前であるならば、歴史を戻れば「あきビン」の数も、前回の子供時代の終点時の数である「二つ」に戻らなければ道理がいかない。これは歴史的に考えて因果の方向が逆転しているのではないか。

しかし、ここで「両時代の移行のとき、主人公の意識は途切れる」「因果関係が双方向に成立する。すなわち、子供時代で起こした行動が、移行先の大人時代の始点に影響するし、大人時代で起こした行動が、移行先の子供時代の始点に影響する。そもそも大人時代から子供時代に戻ることができる。これは虚構世界の歴史に即した因果からはうまく説明できない」*3という二点をあわせると、子供時代・大人時代はおたがいに〈夢〉にあたるという仮説が採用できるだろう。すなわち、「時の神殿」で眠りにつく子供(大人)時代の主人公がつかのまに見る夢が、大人(子供)時代の主人公の経験である*4。現実で短い時間に見る夢が、その中では長い持続的内容を持っているというのは、われわれの経験に照らし合わせても、ままあることである。『時のオカリナ』冒頭でも主人公は「目覚めて」登場するのであり、これはこの仮説を補強するような演出であるとも考えられる。

しかし、〈夢〉であると述べるだけでは、因果関係の逆転を説明したことにはならない。そこでさらに、西川アサキの〈スパゲティ・コギト〉概念を参照する*5。ここで西川は、眠りのような意識の途切れのたびに、別の「コギト=我思う我」へ切り替わるようなモデルを提示している。つまり、子供時代のコギトから大人時代のコギトに切り替わり、そして、大人時代のコギトから、また新たな子供時代のコギトへ、戻るのではなく切り替わる。逆も然り。ところで、われわれが〈夢を見た〉というとき、それは「寝てから、起きるまでのあいだの幻想的な経験」を指すのだが、ここで前提されている「寝る前」と「起きた後」のコギトは本当に、必然的に連続していると言えるのだろうか? むしろそうではなく、眠るたびの意識の切り替わった記憶を「A→B→C(今)」として、AとCが十分に似ているときに、相対的に似ていない、つまり繋がっているとは到底思えないBを〈夢〉と呼ぶのだ。つまり、AとCとの関係は、外から判断できない。あくまでCから見て似ているAだけを、現在と連続する過去として錯覚してピックアップしているだけである。もしA、B、Cが全く似ていない場合、Bだけが〈夢〉だとは言えないだろう*6*7*8。

さて『時のオカリナ』では、子供時代(Childhood)と大人時代(Adulthood)のC→A→C’→A’→C’’→A’’……という往復は、「それぞれよく似たセリーが交互に現れる」ために、おたがいが〈夢〉になっているとみなせる*9。つまり、主人公は眠りによって時代を往復するたびに、その時代の前回の終点Eのよく似た始点Sに繋がれると思われる。つまり、子供時代の終点E(Ck)から大人時代の始点S(Am)へ移動し、大人時代の終点E(Am)から子供時代の始点S(Cn)へ移動するとき、E(Ck)とS(Cn)はよく似ている、「認められたヴァージョンauthorized versions」であり、この二往復Ck→Am→Cnにおいて大人時代Amは子供時代Ck−Cnの〈夢〉と見なされる。もちろん、逆に子供時代が挟まれる往復にも言える。

『ムジュラの仮面』は、『時のオカリナ』の続編だが、それとは異なる形で独特な時間構造をしている。本作の主人公は『時のオカリナ』の子供時代から連続するものである。主人公は、月がまもなく墜落する地「タルミナ」に迷い込み、滅亡までの三日間を何度も繰り返すことになる。時間を戻すたびに環境はすべてリセットされるが、前作の「あきビン」問題と同様に、因果を逆行するような点が見られる。つまり、時間を何度戻っても、ほとんどのアイテムは初期状態にリセットされない。

本作についても、以上のような時間の不連続性と因果の問題を、〈夢〉概念をもちいて考察する 。ただし、子供時代と大人時代のような「二つの類似セリー」はなく、切断を経てもずっと子供のままであり、その意味で主人公の経験は「夢を見ていない」(*1を参照)のだが、ここで重要なのは「かならず同じ時点、同じ環境の同じ地点」に戻ることであり、この一致はむしろ「類似するセリー」の範囲内として了解されることに与するだろう。なぜならば、類似するセリーが順序的に展開することは、類似そのものに関しては無関係であるからだ*10。それらはただ似ているという点で、始点の時点に関わらず、たがいに現実として地続きcontiguousであると判断されるだろう。

だが本稿はむしろ「タルミナ」が、『時のオカリナ』の子供時代から連続する意識に対する夢であると考える*11。そのために、アンリ・ベルクソン『物質と記憶』の〈記憶〉概念をもとにした〈夢〉の考察を参照する。ベルクソンは〈夢〉とは、過去の記憶のうち、覚醒時に思い出せないような沈殿していたものが、睡眠時の身体知覚への無関心から「高揚」するものと論じている。*12

「タルミナ」には、前作『時のオカリナ』の登場人物と明らかによく似たキャラクターが登場する。『時のオカリナ』では、牧場で働く「マロン」というキャラクターに、子供時代でも大人時代でも会うことができ、彼女のグラフィックも時代に合わせて「成長」している。その二種類のグラフィックは『ムジュラの仮面』の牧場で働く姉妹とあきらかに同一・少なくとも類似のものである。その理由はもちろん開発上の都合や演出とも考えられるが、さらに、彼女らが『時のオカリナ』のときの記憶が、タルミナという〈夢〉のかたちで再構成されているゆえと捉えることができる*13。すなわち「タルミナの三日間」は、そこまでの記憶から構成された「夢」というコギトの一つの類似セリーの雛形であり*14、そのなかで時間をループすることにも不思議はない*15。

さてここから、「あきビン」因果問題を解決する。『時のオカリナ』では、「行き帰り」する子供時代どうしは単に類似しているだけで因果的に連続していないのだから、「あきビン」の数が増えても問題がないと考察したが、ここでさらに説得する理由を付加できる。『ムジュラの仮面』では「あきビン」など手に入れたアイテムのほとんどは時間を巻き戻しても保持されているわけだが、タルミナを〈夢〉とみなすとき、ここで「時間を巻き戻す」というのは、ほぼ比喩的なニュアンスしか残っていないのは明らかだ。『時のオカリナ』同様、時間は巻き戻っていない。よく似た「一日目の朝」へ「また切り替わる」だけだ。このとき、「タルミナ」が〈夢〉すなわち記憶から構成されるものである以上は、『時のオカリナ』だけにその記憶のソースを求める必然性はない。二作のあいだの期間はもちろん、またタルミナ内での経験もまた記憶として逐次沈殿すると考えるほうが自然である。つまり、タルミナ=〈夢〉内での主人公の経験が、タルミナ世界=〈夢〉そのものに影響する。これで、「あきビン」の数の保持もまた説明される。あきビンを手に入れたというタルミナ経験Tkに際した記憶が、次の切り替え時の始点であるB(Tm)に影響する*16。ゆえに、タルミナ世界の経験可能性*17はループを繰り返すたびに変移していくのだ。

さかのぼって、『時のオカリナ』での「あきビン」問題にもさらに説明を付加できるだろう。子供時代と大人時代がたがいに夢であるならば、それぞれでの経験が記憶として沈殿し、おたがいがおたがいにとってどのように〈夢〉として構成され、経験されうるかが更新されるため、あきビンの数も経験を反映して変移する。

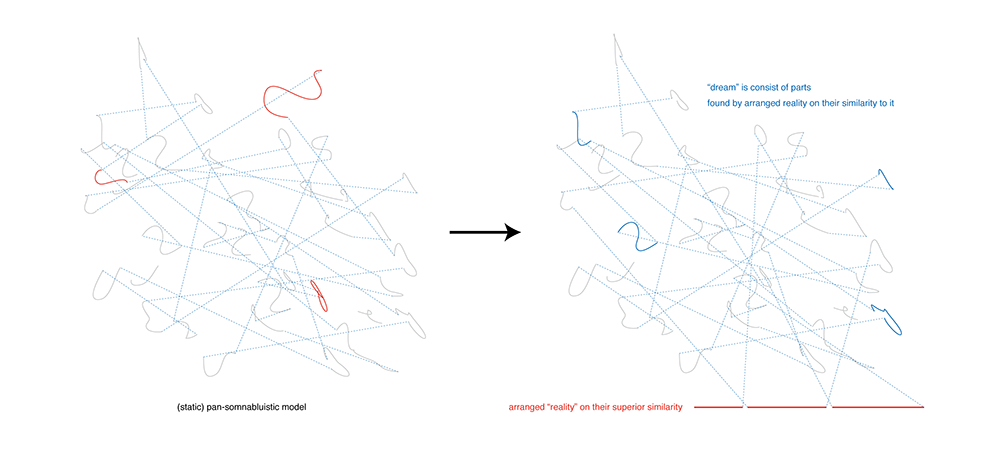

『時のオカリナ』には、歴史的〈現実〉とはあくまで、そのときどきの〈覚醒時〉の経験と類似する経験記憶をそれぞれ並べたものにすぎず、本来的にはあらゆるコギトは〈汎夢的〉である、というモデルが、二つのセリーの並行から見出しうる。また、『ムジュラの仮面』には、〈夢〉というものの経験可能性が、そのあらゆる〈夢〉内部での経験によって経験可能性を変移・更新されるというモデルが、一つのセリー内でのループから見出しうる。前者はスタティックな構造、後者はダイナミックな構造を表しているのだが、それらをあわせて考察したことで、「そのなかでの経験が、ダイナミックにその経験可能性を変移する」という〈ダイナミックな汎夢的モデルdynamic pan-somnambulistic model〉*18を、われわれの意識にも採用しうる形で提示できるのではないだろうか。われわれは数々の夢を渡り歩きながら、つねにその時点の環境に類似するものを現実とみなし*19、類似しない他者的な夢を、刺繍のように裏打ちしていくのだが、それはあくまで相対的でありながら、かつしかしその経験が、これから渡り歩きうる夢を生成しつづける。われわれは夢を予持する者、「夢を夢見る者」である。

コギトの静的な汎夢的モデルとダイナミックな汎夢的モデル

コギトの静的な汎夢的モデルとダイナミックな汎夢的モデル