DIC川村記念美術館で開催中の「カール・アンドレ――彫刻と詩、その間」を観た。アンドレの配偶者である芸術家アナ・メンディアタは、1985年に2人の住んでいるアパートの窓から転落死した。1988年、アンドレは第二級殺人容疑で起訴されるが、最終的には無罪放免となる。この判決への疑義や、その後のメンディエタの存在への無視・抑圧に抵抗して、キュレーターやアーティストは継続的に抗議やアクションを起こしてきた。最近ではケイティ・ハッセルとヘレン・モルズワースによるPodcast「Death of an artist 」、また国内有志によるウェブサイト「アナ・メンディエタはどこ?

」、また国内有志によるウェブサイト「アナ・メンディエタはどこ? 」が耳目を集めた。後者の題は、1992年のグッゲンハイム美術館でのアンドレ個展に際したプロテストが掲げたもので、ジェーン・ブロッカーによる同名の著書がある

」が耳目を集めた。後者の題は、1992年のグッゲンハイム美術館でのアンドレ個展に際したプロテストが掲げたもので、ジェーン・ブロッカーによる同名の著書がある 。また同事件・裁判を記録したロバート・カッツの1990年の著書『Naked by the Window』の、Netflixによるドラマ化が最近発表された

。また同事件・裁判を記録したロバート・カッツの1990年の著書『Naked by the Window』の、Netflixによるドラマ化が最近発表された 。

また邦訳が近刊された、ジュリア・ブライアン=ウィルソンの著書『アートワーカーズ

。

また邦訳が近刊された、ジュリア・ブライアン=ウィルソンの著書『アートワーカーズ 』にもアンドレを論じた章が含まれ、この点も触れられている。

』にもアンドレを論じた章が含まれ、この点も触れられている。

アンドレ作品は四角い。四角いものを床に並べるとき、高さがあろうが薄かろうが、四角い接地面が必ずある。もちろん通常の――たとえば同館の常設展にあったブロンズ彫刻作品などの――立体作品にも接地面があるのは当然だが、アンドレの作品の場合、ミニマル・アートらしく表象がないこと、基本的に台座をもたないこと、また四角いことから、その「接地」の性質は顕著に見えてくる。いや、接地面は見えない(以下、「接地面=底面」と「床面」の区別に注意せよ)。

木製にせよ金属製にせよ、そのわれわれから見えない裏面には何があるのか。どのような情報を、作家は接地面に隠すのか、隠せるのか。アンドレの作品の多くは、その裏表や向きが、幾何学的には対称で回転可能に見える。

対称的な形態は、床に伏せている、あるいは要素同士で互いに接している面が、まるでほかの面と交換可能かのように”見える”。だが、ここではゆっくりと考える必要がある。たとえば宅配便の段ボールの天面には「天地無用」と見えるように記されている。配達員はそれを持つまえから、今ある状態が正しい天地であることを知る。しかしアンドレ作品のインスタレーションでは、鑑賞者に見えるどの面にも、そうした符牒はない。木肌の、コンクリートの、鉄の、素材そのままの面しか見えない。

ならば、伏せられた面に、「この面が下」と記してあるだろうか。アンドレ作品は明らかに、展示のたびに学芸員やインストーラーによって再配置されることを展示の条件とする。配置者はコンクリートブロックや鉄板を手に持って、手首を返してその裏面を見たかもしれない。あるいは巨大で重いものは、目視に手間取るにちがいない。クレーンで浮かせたうえで、自動車整備士のように寝転んで真下に入り込んだり、遠隔カメラを伸ばしたりして、「この面が下」というしるしを確認するのかもしれない。形態の対称性からして、どの面が「底面」かを独立した指示書によって指定するのは、たとえ写真を使っても実質的に不可能といえよう。セルフビルドの家具を説明書から組立てたことのある人も、向きを逆に取り付けた経験があるだろう。

だが問題は、アンドレ作品において、底面を識別する意味はどのようにあるのかという点だ。それは作家の意図あるいは意図性の問題でもある。このとき、底面の不可視性は二重に周到である。

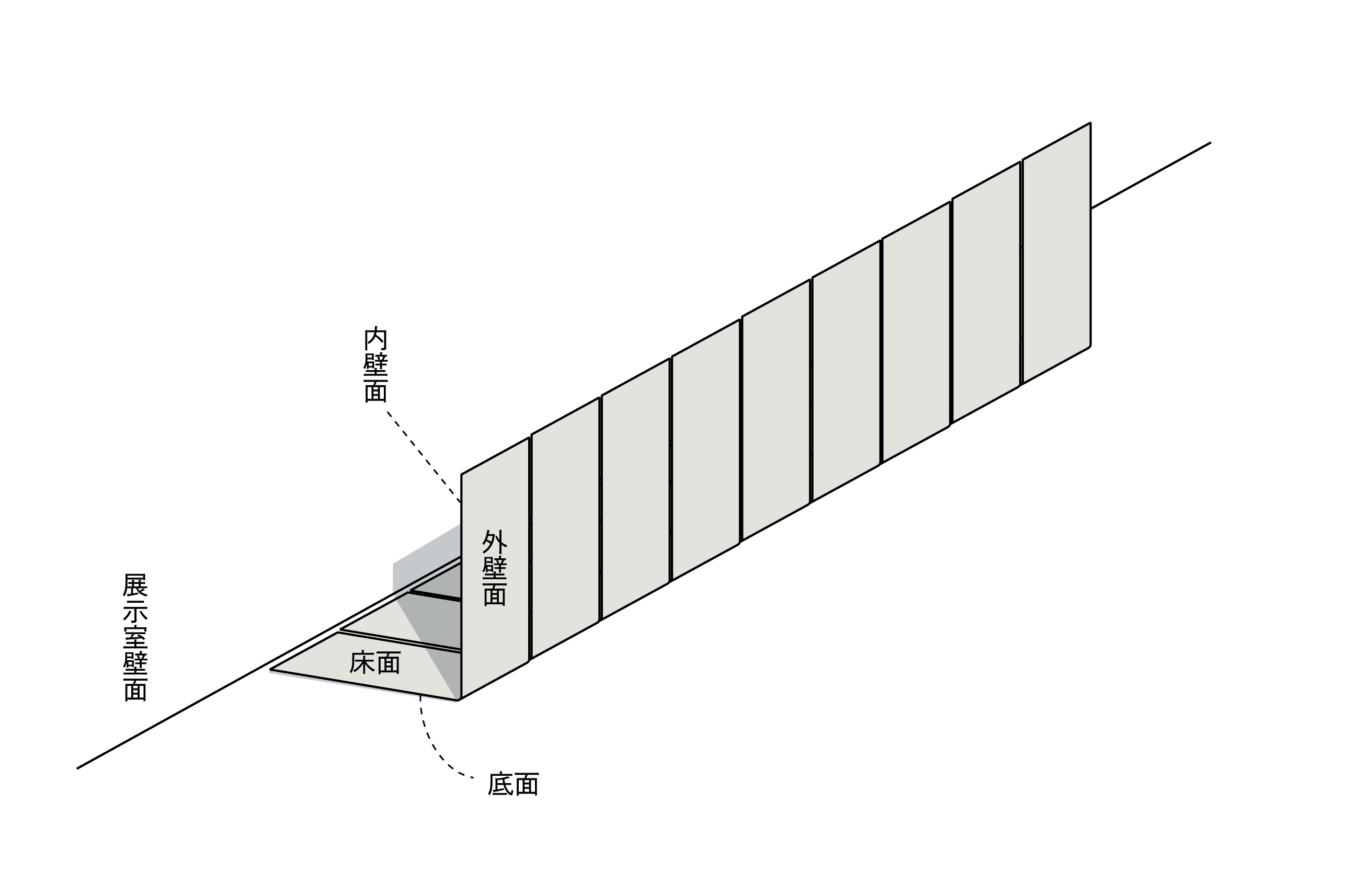

《上昇》(2011)に注目する。この作品は展示室奥の壁沿いにインストールされていた。この作品は、21ヶの同形の要素を並べて構成される。ひとつの要素は、大きな鉄板を直角に曲げたものである。「く」の字の一辺は約185cm。奥行きは約70cm。ひとつの「く」を床に置くと、水平に敷かれる面と、垂直に立ち上がる面ができる。これを、奥行方向に21ヶ、垂直に立ち上がる壁を揃えて(つまり、互い違いではなく)並べる。その並んだ全体は、全長15メートルほどの、巨大な直角アングルのような形になる。

実際には21ヶ

この直角アングルが、壁に沿うように置かれている。その垂直面を壁面に、水平面を床面とし、展示室壁面を対面とすることで、15メートルの狭い通路になる。

さてここで問いたいのは、「各要素は回転可能か」という点だ。つまり、いま垂直に立っている面を、床に敷かれる面になるように、回転されることは構わないのか。

手がかりになるのは、アンドレ作品の多くと同様、《上昇》ではこの通路を、鑑賞者が「踏んで歩くことができる」点である。ただし、素手で触ることは禁じられている。とはいえこの通路内を見渡せる位置に学芸員は常駐しておらず、素手で接触した鑑賞者がありえただろうことも想像に難くない。《上昇》は鉄製(圧延鋼板)で、錆びやすいのだ。実際この作品に限らず、鉄製作品はどれも経年劣化で多かれ少なかれ錆びている。

《上昇》の錆び具合を検討する。現行のインスタレーションでは、「床面」つまり観賞者がその上を往復する面は、経年劣化による錆と、さらにそれが踏まれ擦られたような、つやのある面とがまだらになっている。「繰り返し、十年以上断続的に踏まれ続けた」痕跡であろう。観賞者はこの面を踏み、その裏側の、床面に接する底面の不可視性を踏む。それがどのように床側に指定されているか、そしてその指定がいかに隠されているかを踏む。

さて、この「面」が「床面」として踏まれて然る面として毎回敷かれてきたならば、立ち上がる「壁面」のほうには踏み跡はないはずだ。少なくとも現行の床面とは異なる様相を示している場合、それが一度も――過誤を除けば――「床面」にはならなかったこと、つまり「床面/底面」は何らかの方法で指定されていることになる。その場合、上述したように、おそらく隠れた底面にその符牒がある。

では実際壁面の様子はどうか。通路の内側にあたる「壁面」の劣化具合は――踏まれ続けた床面とあまり区別はつかないのである。つまり、この面が床面であったインストールがあったかもしれない――そのような推測が湧き上がる。だが私たちは、それを確証はできない。二度この作品の実見する機会にはなかなか恵まれないだろうし、恵まれたところで、判別は至難である。

上記の推測には反論がありうる。踏んでも踏まれなくても、鉄の面は同じように錆びつくのではないか。まだらの面は必ずしも踏まれた痕跡ではないのではないか。しかしこれにたいして、別の物証を提出できる。通路の"外側”にあたる壁面である。《上昇》の各要素がその対称性ゆえに「回転可能」であるならば、内壁面が床面に替わるとき、外壁面は底面に替わる。いずれにせよこの現行の外壁面は、現行の底面同様、どう回転しても「踏まれることがない」。そしてこの外壁面は、まだらではなく一様に錆びている。

整理しよう。《上昇》の各面の劣化具合は次のとおりである。底面――床と接していて見えない。床面――踏まれたようにまだら。内壁――床面と同じように見える。外壁――一様に錆びている。このことから、踏まれうる面とそうでない面とは錆び方に違いがあること、床面と内壁面は同じような状態に晒されたことがいえる。したがって、《上昇》のインストールにおいて床面と内壁面は可換である可能性があると、やはり推測できる。

《上昇》の床面は指定されていないかもしれない。底面には何の符牒もなく、指示書にも言及がないかもしれない。それは偶然ではなく、錆つきと劣化の予想や、踏めることの指定による、痕跡の現われ方を想定した、意図的な「未指定」ではないか。一回のインスタレーションの状態を観るだけで、観賞者はこのように、見えない面における指示の有無について推測を働かせることができる。他方、《上昇》の要素は非常に重い。わざわざ倒して床面を替える機会が、はじめての展示以降、現在にいたるまであっただろうか。はじめ置かれた向きから、一度も「底面に指定がある」かどうかを確認しないまま、この各要素は向きを保って、たとえば輸送箱によってそのたび一時的に指定・維持されながら、輸送されてきたのかもしれない。錆の具合と、その重さのあいだ、推測の内側で、床面の符牒の有無は確定しない。

見えない側面についてある推測を要求する物証としての性格が《上昇》では、素材・形態・再構成・指定によって設計されている。

そのうえで問題は——ほかに立ち並ぶ作品との関連である。《上昇》についていま述べたような、鉄の錆つき、形態の対称性、重量が要求する作業、踏むことの痕跡とが組み合わさった仕掛けは、はたして他の作品、たとえば床に金属製の、小さく四角いタイルを敷くシリーズにしても、コンクリートや木の、同じく小ぶりなブロックを並べるシリーズにしても、同様に言えるわけではない。

「ひっくり返っても区別できない」ことは、上記のように底面の符牒の有無を複雑に推測できる――確定できなくとも――《上昇》と、単に敷く・置くことで不可視のままになり、推測を許さない諸作品とでは、異なる意味を帯びる。タイルの裏に符牒はあるか。ある場合、それはただ隠れている。ない場合、表面も裏面も同じように劣化しているだろうが、それを確認はできない。やはり隠れている。コンクリートや木材は踏むことはできず、劣化に大きな違いはないだろう。やはり底面の符牒の有無は、より茫洋とした推測に投げこまれる。ブロックの場合、同展には踏むことのできる作品はない。

アンドレ作品は、このようにモードの異なる、隠れた面にあるものの認識論的な不明瞭さのなかに鑑賞者をさまよわせる。よく似た印象や素材、構造の作品が並べられるとき、「作家」というひとつの悟性の文脈が想定されながら、この各作品にたいする推測はたがいに流れ込む。《上昇》で底面が指定されていないように、他の作品でも底面の指定はないのだろうか。《上昇》がその巨大さ重さのために実質的にその向きを維持して扱われ、底面が黙過されてきたように、他の作品も――いや、小ぶりなコンクリートブロックを並べるとき、そんなことがあるだろうか?

アンドレの諸作品が集まるとき――つまり、アンドレという作家が召喚されるとき――、それらの「隠れた面」にかんする不明瞭さは、このように、それ自体の不明瞭さの煙に巻かれていく。以上の推測は、インストールに直面する鑑賞者のもので、はたして学芸員やインストーラーの確認できる指示書や「底面」を参照できない。あるいはその部分の参照不可能性だけが、展示室には、ある不明瞭としてインストールされている。

ミニマル・アートの、形態・素材・配置そして制度に存した、周到に計算された認識論的な布置、とりわけ不可視と可視の不均衡――メンディエタの死後にアンドレが新聞で答えた「I was more, eh, exposed to the public than she was」という言葉は有名だ――は、このように逆算する鑑賞者を同時に作り上げることでおだやかに作動する。アンドレ作品およびこの一群の展覧会においては、このような計算可能性は、ある面の不明瞭さ、はっきり確証をもたせないことを確保している。踏まれている。