飯岡陸(以下、RI)本日は大岩雄典個展「わたしはこれらを展示できてうれしいし、あなたはこれらを見てうれしく、これらは展示されてうれしい」ギャラリー・トークにお越しくださいましてありがとうございます。飯岡と申します。普段はキュレーターとして展覧会に関わることが多いのですが、本日は司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

また、今回はゲストとして美学/表象文化論の星野太さんにお越しいただきました。星野さんは哲学、修辞学、芸術論を巡るさまざまや研究や翻訳、執筆活動をなされています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、作家を紹介させていただきます、大岩雄典さんです。今回の展示会場を見渡していただければわかるかと思いますが、映像、立体、レディメイド、テクストなどが相互に関連しあった作品を制作されています。まずは大岩さんから展示の概要や作品の説明、また今回のギャラリー・トークのゲストに星野太さんをお呼びした理由などお話しいただけますでしょうか。

大岩雄典(以下、EO)

まず展示そのものよりも先に、「作家が自作を語ること」について宣言したいのですが、それが「作者解題」になるような──たとえば何かが何かの象徴であると断言するようなことは、おおよそ作家に還元してしまう、“心理学的”なことだと思います。その比喩になぞらえれば、むしろ“精神分析的”に、展示の観察から分析しうることを話していきたく思います。

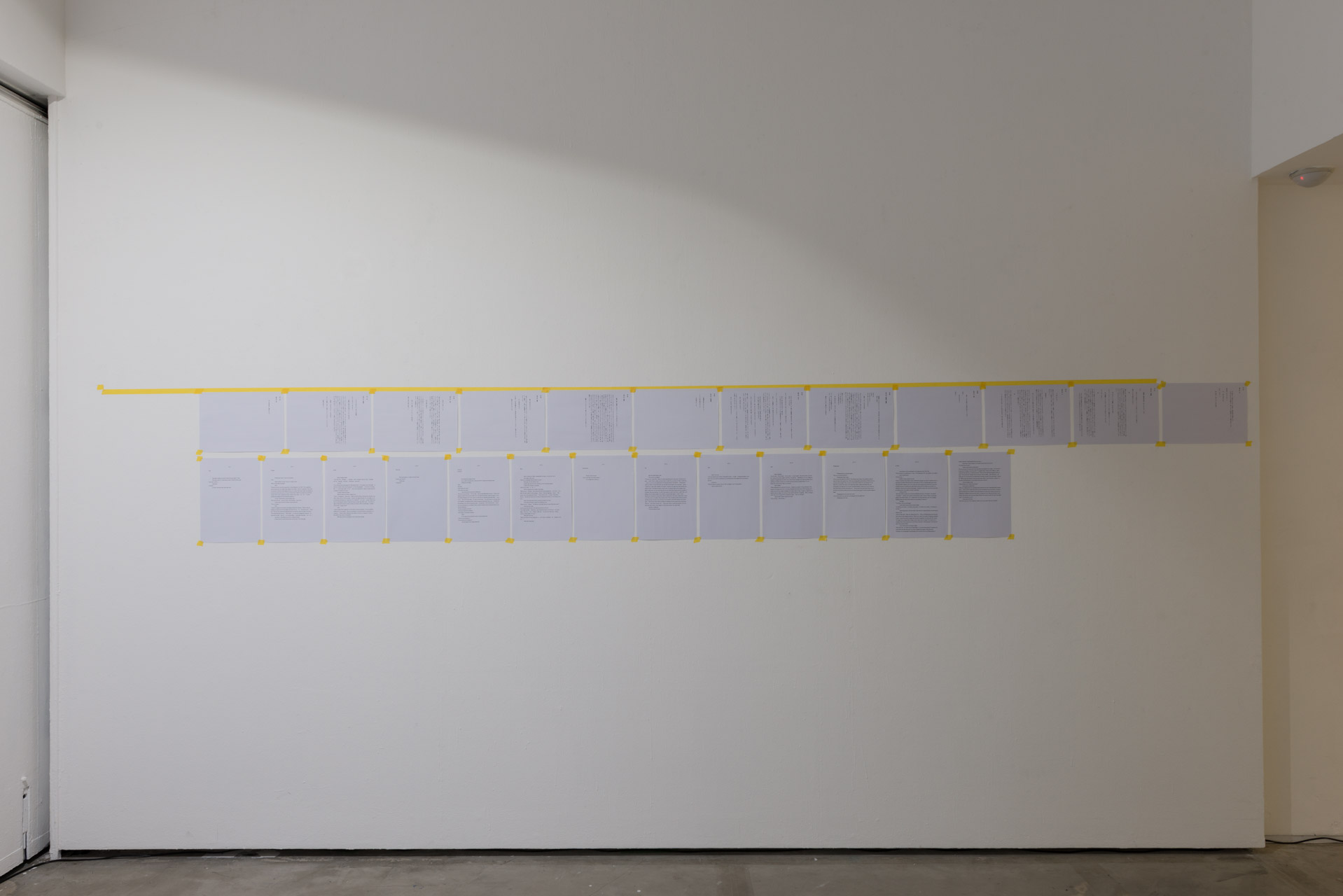

本展示の作品──もとい「展示品」について。ご覧のように、映像やレディメイド、立体物もしくはテクストなどそれぞれを個々のメディアとして捉えうると思うのですが、見取り図の記載にあるとおり、これらには「一つの作品‐名」が与えられています。この展示は(たとえば塩田千春やジェームス・タレルのような)「包み込む」インスタレーション──それぞれのオブジェクトが分割されていないようなそれとは異なり、明確あるいは物理的に、また貼られたマスキング・テープなどにより、オブジェクトがそれぞれに分割されているような印象があると思います。つまり一つの展示として「一体」であると宣言されるにもかかわらず、個々のオブジェクトに分割されている、しかしそれらがばらばらに陳列されているのではなく、相互に関連している。それは作品に関する「余白」がつながっている、いわば詩作品の「ページの余白」のようにそれぞれがつながっているのであり、それは美術空間──ホワイトキューブを余白として捉えているのだと思います。

それと関連して、もうひとつ重要に思われるのが、この展示が二部屋から構成されていることです。「展示室C」「展示室D」と呼び分けられるほどに、明確な別の部屋として、通路で繋がる構成になっている。そのため、観者は入り口からまず展示室Cにはいり、次に奥の展示室Dへはいる。そして必ずまた展示室Cに戻ってこなければならない、という時間軸が用意されている。一部屋でなく二部屋からなる構成によって必然的に生み出されたものだと考えられます。

次に星野さんをお呼びした理由ですが、以前に、星野さんの著書『奥村雄樹──ジュン・ヤン』(美学出版、2013年)を読み、その内容に自分の興味領域や思想の分野にかかわる点があり、かねてより関心をもっておりました。今回のトークについてご相談させていただいた際に飯岡さんからご提案があり、こうしてお招きさせていただいた次第です。

同定について

RIまずは星野さんにこの展覧会の率直な感想や印象などについてお伺いしたいのですが、本展覧会をどのようにご覧になりましたでしょうか?

星野太(以下、FH)本展示の問題を単純化して言うなら「言葉と物」だと思います。大岩さんのおっしゃる通り、このインスタレーションの構造は──ジェームス・タレルの作品に象徴されるような──「包括的な」しかたで空間を秩序づけるようなものとは異なり、複数のオブジェクトがばらばらに置かれている。むろんそれ自体は珍しいことではありませんが、それらばらばらのオブジェクトが──後であらためて俎上に載せますが──壁に展示された「戯曲」というテクストによって、いささか奇妙なしかたで名指されている。インスタレーションの複雑さの度合いというのは、もちろん作家や展示ごとにまったく異なるものですが、普通に考えれば、それら個々のオブジェクトが「名指される」必要はまったくない。しかし本展示では、空間中に存在しているそれぞれのオブジェクトが数え上げられ、「戯曲」の登場人物として同定されているわけです。

さらに壁の「戯曲」により注意深く目を向けてみれば、そこで名指される対象が、必ずしも同じ秩序(オーダー)のもとにあるわけではないことに気づくでしょう。たとえば第二幕の「受像機」、第四幕の「水槽」、第五幕の「扇風機」は、比較的容易に同定しうるようなしかたで陳列されている。水槽はそこにあり、扇風機は隣の部屋にあり、受像機はそれぞれの部屋にあるので、「これ」は「あれ」だというしかたで同定できる。他方で第三幕の「口」、第六幕の「ねずみ」、第十幕の「天使」などは、それらとは異なるオーダーにあるわけです。「口」は、たとえば観者自身の口と考えることも可能ですが、おそらくここで名指されているのは、展示室Dにある「口の表象」でしょう。また「ねずみ」も、この空間に何匹かいる「ねずみの表象」──受像機の上の玩具の中にも──であり、いずれにせよ実際のねずみではなく、それらの「表象」であることが、さきほどの「水槽」や「扇風機」とは異なっているわけです。とりわけ面白いのは「天使」ですね。初見では気づかなかったのですが、展示室Dの受像機の中に出てくる「天使」を、ついさきほど発見しました。あの、放送事故のときに流れるような「しばらくお待ちください」という映像の中に、天使らしきものがいる。「天使」とはおそらくそれを指し示しているのだろうと、比較的長く展示を観ているあいだに気づかれると思います。それはともかくとして、この「天使」という「登場人物」は、とても不思議なステータスにある存在なんですね。それはさきほどの「受像機」「水槽」「扇風機」といった「事物」と、「ねずみ」や「光」「口」といった「表象」のオーダーが違うということにもむろん関係しているのですが、冷静に考えれば、展示会場に「天使がいる」ことを想定し、それを探し出そうとするのは、本来きわめて奇妙なことです。しかし、この「戯曲」の「登場人物」が展示会場の各オブジェクトに対応しているという想定のもとでは、「天使を探す」という行為が現に見る側に起こってしまう。その効果がとても面白い。

また、これは前に大岩さんと話したときに話題になったことですが、日本語と英語の「ずれ」の問題というか、戯曲やステートメントが日本語と英語の二言語で併記されていることにも注意したいと思います。というのも、そこでの両者の内容は必ずしも一致しておらず、むしろ積極的に「ずれ」が意識されているような印象すらあるからです。もっとも象徴的なのがタイトルで、「わたしはこれらを展示できてうれしいし、あなたはこれらを見てうれしく、これらは展示されてうれしい」という非常に長い日本語タイトルが、ステートメントの英語タイトルは「Pleasure」という非常にシンプルなものになっている。このような日本語と英語の「ずれ」の問題も、この展示におけるもうひとつのポイントだと思いました。

EO今のお話を受けて──まず、作品を「数え上げる」という表現が出てきたと思います。たしかにこれら作品は「カウンタブル(countable)」な状態に置かれていると思います──アンカウンタブル(uncountable)ではなく。ひとつひとつがa tankでありa signである。たいして戯曲にうつれば、それぞれが太字で大文字の固有名詞、TankやSignとして「名指されて──命名されて」いる。この不定冠詞aの有無は大きな問題だと思います。

次に戯曲のなかでのステータスの違いについて。「ねずみ」や「天使」が同定しがたいものをして挙げられましたが、それらを探す──looking forすることに関して、たとえば「ねずみ」は複数匹、この展示の中にいます。つまり一匹目を見つけたあとに二匹目を見つける。二匹目を見つけたあとには自然に「三匹目を探す」と思います。美術作品としてオブジェクトが「一つ」であるのはスタンダードだと思いますが、二体いるときにその「複数性」をどうしても考えてしまう。それは先ほど言われたような「同定(identify)すること」と逆向きのベクトルだと思います。同時に「猫」もまた、(他の「水槽」や「ねずみ」のオーダーに比べると)「これが猫」とは言いがたいレディメイドの玩具だったり、あるいは展示室Dの映像のなかの猫も画面内から逃げさったりと、見づらい──同定しづらいものになっていると思います。この展示の中に混交する「同定しやすい」ものと「同定しづらい」ものが、戯曲のうえで一緒くたになっている。作品に添えられた・作品を名指すテクストというのは、たいていはその作品に付加された「物語」のように感じられます。その作品を主語に、作家が何らかのストーリーを付与する。実際この戯曲でもストーリーは付与されているが、しかし「戯曲」それ自体も登場人物「戯曲」として名指されているように、そこでの主語の取りかた・同定のしかたは複雑になる。壁に貼られる・マスキングを貼られることで他のオブジェクトとオーダーが揃えられることで、名指しが入れ子状になっている。天使が受像機の中に入れ子状になっていることも含め、「命名」と「引用」の問題も多く含まれると思います。

英語と日本語について──ステートメントには日本語と英語が併記され、また受像機の映像はいずれも日本語と英語が同時に流れ、いずれにも翻訳──translation──間‐言語がある。そこでも、書かれたもの──記号としての言葉における「ずれ」がある。

RIたとえば第五幕の登場人物「扇風機」は、「扇風機 扇風機」というように二回重ねて記されたり、第十幕の天使も「天使」のあとに「天使たち」と呼びかえられたり、複数の物を単数で、あるいは単数の物を複数で呼びかけるような操作が行われているように見受けられます。

その上でお伺いしたいのは、この展示会場のマスキング・テープについてです。ほとんどのオブジェクトにはマスキング・テープが添えられていて、そこに配置されていることが示されている。しかし展示物がないところにもいくつかマスキング・テープが貼られています。これらは不可視のオブジェクトとしてあるのか、それともそこにあったオブジェクトは撤去されてしまったのか、これからオブジェクトが置かれるという予告なのか。それともこれまでお話ししていたような同定のずらしなのでしょうか?

EOこれもまた作者解題と捉えていただきたくはないのですが──マスキング・テープが会場に貼られてあるということではまず「設置作業」、ついで奥の部屋で戯曲を認識すれば、演劇用語の「場ミリ」を想像すると思います。つまり何らかの「痕跡」や「メモ」であり、そういったものが設置の「事後」にまだ残されている。さらに演劇での「場ミリ」は事後なのか、といえば僕はそう思います。演劇は「ハプニング」と異なり、「再演」を目的・前提としているものだと思うからです。たとえそれは「一回きりの上演」であっても、「戯曲をもとにした再演」をするものであり、《いま・ここ》の芸術とは一概には言えないと思う。

その意味で、このマスキング・テープが図示する「痕跡性」というのは、「事後性」なんじゃないかと思う。

RIそのお話とどこまで関係するのかわかりませんが、今回の展覧会のひと月ほど前、展示プランについてお話しくださった際には「ダイイング・メッセージ」という単語を何度も使っていたのが印象的でした。

EOダイイング・メッセージに関していえば、警察の捜査──ドラマなどで見るような殺人現場で、死体の周りに人型の線が引かれたり、また凶器のあった場所にチェックがなされたりするような、そういったイメージがマスキング・テープにはあらわれているとも思います。

FHさきほどの話を受けて付け加えると、この「戯曲」がインスタレーション空間の内部にあることによって、鑑賞者は「この戯曲」で言及されている扇風機は「これ」、水槽は「これ」というように、空間中にあるものを同定しようとしますよね。すると、そもそもあるものを「それ」として同定するというのはどういうことなのかが、段々わからなくなってくる。たとえばこの空間にはエアコンや非常口のランプがある。非常口に添えられた引用符も含めて、言ってみれば空間中のあらゆるものが「登場人物として」振る舞いはじめる。二つの展示室をつないでいる通路の扉にも文字が貼られていますが、あれは大岩さんが付けたものですか?

EO本展示の前にはありませんでしたね。

FH戯曲に意識を向けすぎると、その「登場人物」だけが空間の中にあるように誤解しがちですが、実際には「登場人物」として名指されていないものにも、ひそかに「登場人物」と同じステータスが与えられている。すると、ともすれば、そもそもひとつの空間を構成している事物・要素をきりなく数え上げはじめる、ということも起こってしまう。さきほどのマスキング・テープや、壁にある埋め痕までもが、ひとつのオブジェクトとして観者の意識の中に浮き上がってくる。この展示自体が「同定作業のインフレーション」を引き起こすような作りになっている、とでも言えばよいでしょうか。

EO「同定と観賞」の問題、もしくは「観賞における同定」の問題、さらには──韻を踏むようですが──「同定における観賞」の問題だと思います。たしかにこの戯曲は一筋縄ではいかない。これがそれぞれのオブジェクトを名指しているわけではなく、むしろ「この展示のなかで観者がどのオブジェクトを名指せばいいのか」つまり「命名すればいいのか」ということが宙吊りにされる。エアコンなど「おそらく」展示室の備品だと思われるものと、「おそらく」オブジェクトだと思われるものの間にあるものたち──特に、その蝶番に位置するものが、展示室Dにあるノコギリです。ノコギリは「恐らく」この展示物の備品ではありませんが、しかし戯曲で名指されてもいない。そのかわり「空間内で」“SAW”と書かれることで名指されている、という点で、名指される/名指されないものの蝶番にあたるのではないでしょうか。

また「同定」というのは、僕は「再認(recognition)」の話だと思います。その頭に「re-」がついているように、「二度見る」ことこそ同定において重要なことだと思います。「一回しか見ない」ものは同定できない──ここでは幽霊や亡霊の話は措いて──ものであり、「二回見る」という行為は、冒頭で言及したようにこの展示室Cに「戻ってくる」ことで観者が「二度ここを見る」ことに繋がると思います。フランス語では再来することは「revenir」と言うが──幽霊もrevenantという──「再来する(revenir)ことで再認(recognize)できるか」ということがここで重要事になる。また、同定は英語でidentificationといいますが、このステートメントにもあるように、警察の鑑識作業のこともidentificationとも言うようですね。

展覧会タイトルについて

FH次にタイトルの話をしたいのですが……変なタイトルじゃないですか。「わたしはこれらを展示できてうれしいし、」──これはまあ、いいですよね──「あなたはこれらを見てうれしく、」──ここはよくわからない。そして──「これらは展示されてうれしい」という、同じ述語「うれしい」が三つの異なる主語についている。わたしがわたしを「うれしい」と認識しているのは理解できるとしても、「あなたはこれらを見てうれしく」となると、その認識は途端に怪しくなる。ここでの「あなた」というのは、言語学でいうところのシフター(転換子)であって、誰が「あなた」の位置に入るかによって文の示す真偽値は変わりますから、「あなたはこれらを見てうれしく」というのは、本来おかしな──真偽が宙吊りであるはずの──文章です。さらにその次のステップ「これらは展示されてうれしい」ですが、これら──おそらくオブジェクト──が展示されて「うれしい」というのは、「わたしがうれしい」と言うときの「うれしい」とは全く異なるオーダーにあるものです。ここまでの話と、このタイトルの構造は当然結びついているように思えるのですが。

EOどれがオブジェクトかという問題は棚上げして──ここで「これら」が「オブジェクト」であると見なすのは少なくとも間違った読みではないと想定できます。仮に変換するならば、「作者はオブジェクトを展示できてうれしいし、観者はオブジェクトを見てうれしく、オブジェクトは展示されてうれしい」という形になる。先ほどから言うようにこの空間は「同定の難しい」空間であり、そこではシフターの指示対象はあやふやになる。つまりこれら「展示できてうれしい、見てうれしい、展示されてうれしい」の主語および目的語の代名詞は不安定になっている。このそれぞれ三文節の三節が対句的に対応しているのは明らかですが、これら代名詞の指示するもの──作者、観者、オブジェクト、など──の転換はいまや容易になっているのではないでしょうか。特に「展示されてうれしい」というフレーズには疑問が差し挟める。ここは「見られてうれしい」と変えられても対句が成立するのは明らかなので、つまりはどちらである必要もなく──宙吊りにされ──「展示する」ことと「見る」ことが交換可能にすらなってしまうかもしれない。ひいては、「観賞における同定」の作業と、「作者が作品を制作する──命名する──同定する」作業も重ね合わせられるのではないか。

FHさきほど僕は、「わたし」という代名詞を無批判に「作者」にスライドしていましたが、大岩さんの話を聞くと、それは必ずしも正しくないわけですね。「わたし」「あなた」「これ」「それ」がすべてシフター(転換子)である以上、この「わたし」は必ずしも作者(=大岩さん)のことである必要はなく、「あなた」や「これら」と同様に、そこに何が代入されるかは現実的に不確定の状態にある。

EOしかし自分の発言を撤回するようですが、「わたし」というのはシフターでありながらまた「I, je」であり、それこそ「同定されている」もしくは「つねにすでに自分のなかでjeと言う瞬間に同定されていたもの」として機能すると思います。「あなた」に対して「わたし」のほうが、この文のなかではぶれづらい。ぶらされる可能性が遡及して「これら」から「あなた」、「あなた」から「わたし」へと戻ってくるのがこの対句のシステムだと思うので、つまりそのように対句で示されるシフターとしての転換性とここで相克するというか。

FH少なくとも対面のコミュニケーションで「わたしは」「I」「Je」と言うとしたら、通常それは「わたし」の同一性を疑問に付すような文章にはならない、ということですね。反対に「あなた」という代名詞はそれよりもずっと不分明であり、「わたし」よりもその後に続く述語の立場が安定しない。とはいえ、それらはまだ常識的な問題でしょう。むしろここでもっともプロブレマティックなのは、三つ目の「これらは展示されてうれしい」というフレーズです。というのは、通常ならば人間に付与される「うれしい」という述語を物に付与しているからですが、しかしそれは安易な擬人化でもない。事物を戯曲の「登場人物」として名指し、その事物が語っているという戯曲の形式ともかかわるのですが、展示のタイトルや戯曲を見るかぎり、そこで行われているのは単純に「物」の擬人化というわけではないように思えます。

EOここで冒頭の「言葉と物」の問題に戻ってきました。「物の同定」と「言葉の同定」はとても異なるものですが──ここで「うれしい」という言葉の位置がとても無責任(irresponsible)であり、反応(response)を返しがたいものになっている。「どこ」からそれを要求すればいいのかわからないマクガフィンのように機能している。「うれしい」という一人称的な感情を指す述語が三人称に使われているというのは、たとえば小説の心理描写のように「何かを確定してしまう」ような「記述」の問題でもある。ここで使われている活喩法──擬人法もまた、何らかの恣意が及んで「確定記述された」ものでありうることが送り返されている、と見なせる。つまり、作者と観者、作品との関係が、作者もしくは作品に還元されるのか、という問題に楔を打っているんじゃないか。

RI「うれしい」という言葉の立ち位置は独特ですね。たとえば「頬をゆるめる/ゆるめていない」という言葉は第三者に指摘確認されるし、「笑っている/笑っていない」という言葉も、ふだんの表情などを共通に認識しながら、ある程度は厳密に確認されうる。しかし「うれしい」かどうかは第三者には指摘することができず、たとえ怒った顔をしていても、みずから「わたしはうれしいのです」といくらでも宣言することができます。

EOつまり、自己言明ないし自己記述するにしても、基本的に「うれしい」というのは「ひきこもった」言葉だと思います。「うれしい」というポジティヴさよりも、言う・記述する主体に引きこもった感情である、というのがここでは重要というか。またPleasureはpleaseの派生した名詞ですが、それはまた「ください(Please)」という相手への命令形になり、「うれしがれ(Please)」とも読める。これはジャック・デリダが言うところの「古名」のように、穿った読み方を差し挟む余地を作ってしまう言葉として、「うれしい」と対置されているような気がする。

FHたしかにpleasureという感情は、見かけ(appearance)からは一概に同定できないものですよね。ちなみにpleasureというのは、美学的な用語でいうところの「快(Lust)」の英訳でもあります。これはカントが趣味判断(美的判断)を論じるときに使っている言葉ですが、それによると「快(pleasure)」というのは、あるものを美しいとか崇高であるというように、「美的(エステティック)」に判断するさいに発生する感情だということになっている。重要なのは、それがまさしく客観的には「共有できない」判断だということなんですね。カントはそれが普遍的妥当性を「要求する」という言い方をするのですが、しかしそれは基本的には「主観的な」ものである。ここには「主観的な」判断がそれでもなお「普遍妥当性」を要求する、というたいへん面白い構造があるのですが、それが客観的な共有可能性を前提していないという点で、さきほどの「ひきこもった」感情という話にも通じると思います。

EOその「ひきこもり」というのは、前半のcountableの話に差し戻せます。分離されたオブジェクトどうしが引きこもっていることになるんじゃないか。オブジェクトどうしの関わりというのは人間どうしの関わりと──存在論的に、と言っていいのか──差異があるのかというのは、とりわけオブジェクトと人が関係するような代表例である美術において重要なのではないかと思います。人とオブジェクト、オブジェクトとオブジェクトのあいだで何が取り交わされているのか、何が交換されているのか──記号なのか感情なのか──、またそれがどこまで不可知なのか。「これら」と包括して語られてしまうcountableなオブジェクトそれぞれに、ひきこもった「うれしさ(pleasure)」があるとするならば、それこそオブジェクトどうしの関係にカントの「美的判断」という観賞関係を代入できるのではないだろうか。

FHいま念頭に置かれているのは、グレアム・ハーマンが言う「オブジェクトの哲学」のことかと思います。以前、僕が『現代思想』(青土社)に書いたハーマンに関する論考などが参照されているのかもしれませんが、要するにこういうことですね。つまりサブジェクト(主体・主観)とオブジェクト(客体・対象)の主客関係を思考実験的に取り去り、たとえば「声が空気を震わせる」という関係も、「私がある作品を鑑賞している」という関係も、すべて主客の関係ではない「もの」と「もの」の関係に還元してしまう。その場合、わたしという人間もまた──受像機や声のように──ひとつのオブジェクトとして扱われる。鳥が虫を食べることも、私が受像機を鑑賞することも、ビリヤードボールAがビリヤードボールBにぶつかることも、存在論的には何ら差異がないことになる。それはともすれば、あらゆるオブジェクトが相互に関係しあっているという汎関係主義的な発想にも向かいかねませんが、反対に、あらゆるもの──ペットボトルも、紙も、ペンも、マイクも──がそれ自体の固有性に引きこもっていて、それらが物理的にのみ関係する、という世界観にもつながりうるものです。

RI戯曲も各オブジェクトが何かをしているように書かれていますが、それを読む知覚者のことが記されていません。書かれているのは、光とか猫、標識などが主語になった文章ばかりで、オブジェクトどうしが応答しあったり、あるいは応答できなかったりするような内容になっています。

EO本展示でのオブジェクトとサブジェクトの可換可能性が、いずれの話にも表れているように思えます。特にこの戯曲ではそれぞれのオブジェクトが「わたし」という主語をもち、自らをサブジェクトとして宣言している。わたしたちも同様に自分をサブジェクトとして認識している、このイーコール──等価性において、自分のサブジェクト性の絶対性がゆらぎ、あやふやになる。それはタイトルの「わたし/あなた/これら」の対句形にもあるのではないか。

また星野さんがいま「物理的関係」として、「声が空気を震わせる」ことを例示していらっしゃいましたが、展示室Dの扇風機もそのアレゴリーとして似ている。言葉として認識される以前に、声が「空気を震わせる」ものだということと、扇風機の羽が風をつくっているというのは、物理的にもほぼ同じ現象だと思える。それが電源の繋がっていないもうひとつの扇風機を回していることも含めて、物理的なphysical関係が強く表れている。その認識は、オブジェクトが一見スタティックである展示室Cへ戻ってきたときに差し戻される──あるいは、再来する。

FH展示室Dの、二台の「扇風機」と「口」との奇妙なトライアングルは、ほかのスタティックなオブジェクトと異なり、「それらが相互に関係しあっている」ということを露骨に見せているという点で、この空間では独特な存在ですね。電源が入れられた一方の扇風機が風を送ってくる時だけ、電源の入っていない他方の扇風機の羽根は回転する。「口」のプレートも、やはりその風によって揺れている。その一角だけが、この空間のなかで、もの同士の関係をアレゴリーとして提示している。

EO「わたし/あなた/これら」の三角関係と相似になるような気もしますね。

演劇性と事後

FHここで「戯曲」の話に戻るのですが、このなかで「猫」だけが、ある特権的なステータスをもっていると言えるのではないでしょうか。第九幕では「戯曲」自身が、「あの猫の調書はない」と言っている。有機体である猫はむしろ人間に近い(=言葉を話してもおかしくない)印象がありますが、ここでのオブジェクトどうしのコミュニケーションのなかでは、むしろ猫だけがその網目から外れてしまっている。猫とは会話はできない、猫に取り調べはできない。展示空間では猫もねずみも「表象」として現われているので、その存在論的なオーダーはフラットだと言えますが、戯曲のなかでは両者のオーダーは異なっている。この違いには理由はあるのでしょうか。

EOたしかに、猫の特権性は展示全体からも戯曲からも明らかだと思います。ある意味、猫はみずからを「わたし」としてしゃべる主体として不在なわけですよね。猫が話すこともなく、それこそ物理的にすれ違うばかりです。たとえば受像機の「熱」に猫が寄りかかる場面や、「ジャンプしてとびかかる」場面など、猫は特権的に、物理的な関係にばかり置かれている。それはどこにもいない、不在の特権なんじゃないか。展示室Dの映像でも「猫が消える」瞬間がフィーチャーされているように、ねずみの複数性と猫の特権的な不在の対称関係がある。英語やフランス語で不在の物に冠詞がつかない──There’s no cat──ように、猫は本展示のなかでも特殊な単一性・超越性をもっていて、ここで猫とねずみの関係を、「トムとジェリー」(アメリカのカートゥーンアニメ、MGM社)に重ねれば、猫の特権性は第十一幕のゴダイヴァ夫人のエピソードでの「トムだけが覗いていた」という特権性・超越性と重なっている。複数と単数の問題は、展示室Cの5つの電球と、展示室Dの単一光にも差し戻せる。

FHそれを受けて「天使」の話に戻れば、第十幕で、一度だけ「天使たち」という複数形が用いられていることが思い出されます。展示室Dの受像機に映し出される「天使」は単数なので、そこでわずかな齟齬が生じ、「戯曲」における指示関係への確信がかすかに揺さぶられることになる。

EO第五幕の扇風機が「扇風機 扇風機」と二度記される──A, Bと区別されていないのは措いて──のと異なり、天使は一度、冠詞なしの「天使」と名指されてから、「天使たち」と複数形であらわれたあと、また単数の「天使」に戻る。複数形の「天使たち」が挟まれることで、はじめの「天使」と二度目の「天使」を同一のニュアンスで受け取っていいのか疑問が生じる──単数と複数、概念と具体が攪乱される。

FHやはり「戯曲」の存在が、かなり不思議なんですよね。壁に貼られた戯曲というオブジェクト自体がこの「戯曲」のなかでカウントされているのも不思議ですが、肝心の戯曲そのものも面白い。この戯曲で採用されている文体は、昔の翻訳作品に見られるような、今から見るとやや滑稽な印象を引き起こすものですよね。

EOたしかに読んでいくと、「演劇らしさ」や、「演劇自身を演劇する」ような、意図的なチープさや──こう言っていいのかわかりませんが──貧しさのようなものが書かれているように思います。演じられているということが台詞回し、とくに独りごちていくときの執拗な「間」に浮かび上がる。そもそも独り言というもの自体、多分に演技的なものに思われます。オブジェクトはすべて独り言をしている、というのは、最後の電話も含めて、「演劇然」としている。それはマスキング・テープによる「舞台然」とした演出にも見受けられ、観者の動きすら演劇に回収するかのように、通路の途中にもマスキングが貼られていたりして、すべてを「チープな演劇性」に巻き込んでしまうように感じられる。

FHトークの前に、飯岡さんが「時間性」のことを話されていましたが、それもマスキング・テープの「痕跡」性や件の「演劇」性に繋がると思います。

RIそうですね。展示において何かを「待つ/待っている」ような描写や、あるいは「何かが起こったあとの」描写が多くなされていて、時間性のようなものが掻き混ぜられていく感覚がありました。

EO同定というのは「現在」「現前」と表裏一体だと思うのですが、たいして事後としてしかなく「非現在」「非現前」である、つまりずれていくことは同定作業を逃れる。イデア的に存在する楽譜と別にそれぞれの演奏が事後的にあるように、戯曲に対して上演も事後的にある。展示室Cの映像もループしているのかどうか不明で、たとえば展示室Dへ一度行ってから戻ってみると、その先ほどとはまた違う映像が流れていたりして、ループの映像ならば一旦「待って」「見直せば」いいが、この映像の場合は「見逃して、聞き逃して」しまう。この展示は日に8時間開いているが、そのあいだずっと見続けるのは非現実的だ。展示室Dの「ループしているように見える」映像と違って、事後的に見逃すこと、もしくは次が来るのかと待つことと関わっている。この17, 8秒ほどの映像はほとんど同じようで1ターンごとに少しずつ変化するので、「現在」において自己回収できない。「同じ映像が流れてくる」と「再認」できない「反復(iteration)」ではないかと思います。

FHこの映像が単一のループではないというのは、少なくとも二回以上反復されないとわからないわけですよね。実際、僕も数十分これを見て、これがループかどうかを確かめようとしました。毎回ほぼ同じように車が走り去り、しかし最後に違うテクストが表示されるというシークエンスを見ていると、「これはループではない」と思う。けれど、もしかしたら実は30分くらいの単位でループしていて、少し経てば同じテクストが同じ順番で流れるかもしれない。いずれにせよ、これが「ループであるかどうか」というのは、ある程度の時間を費やした上で、事後的にしかわからない。

EOつねに判断が先延ばしされますね。

RI映像について言及があったのでちょっと気になったことを質問したいです。脇道に逸れてしまうのですが、この映像に白くちらちらと映っている四角いものはなんでしょう?

EO旧型のビデオカメラならではの欠けではないでしょうか。そういった装置的な様相は、映像自体が何らかの引用であることを強調している。この映像がケネディ暗殺事件のザプルーダー・フィルムの引用であることは明らかですが、それは編集されていて、わたしたちの記憶の中にある暗殺映像と同定することもできない。そうだと思ったら違う、そしてNEXT DAYとして次が流れるもそれもまた違って、同定をつねに免れていく。これだ、とはっきり同定できる瞬間は来ない。

RI今気づいたのですが、今までトークの中でこの映像だけ言及がなされてきませんでしたね。トークで言及をすり抜けてきたのは偶然ですが、この映像は展示のなかでも、それこそ「猫」のように、特権的な立ち位置にありますよね。

EOこの展示を鑑賞するなかで特に印象深くなるのはこの映像で、観賞が長尺になるうえ、「同定のできなさ」が前面に表れている。「翌日/同じ時間/同じ場所」というのもそうで、わたしたちはカレンダーに日付をもっている。今日は1月10日として同定されるのだが、それはまた来年1月10日が来る、「もう一度」来るものとしてループに位置付けられることで、これは「連署」による同定作業である。たった一回だと役に立たないサインを、何度も反復して署名することでその同じもの性が確保される。

FHループの話にも通じることですが、ある人の署名がその人の署名だと認知されるには、少なくとも二回署名をしなければいけない。一回目の署名だけでは同定には不十分なのであって、それを同定するには必ず二回目の署名が必要になる。この映像も二回以上見ないと、それがループなのかどうか判断できない。

EO単数と複数との問題、または無冠詞──大文字の同定の問題ともかかわると思います。

FH素朴な疑問なのですが、通路の壁に書かれている文字は何ですか。

EO展示室D側の扉にATTENDANT、展示室C側にABSENTEEと書いてあるのですが、これもそれぞれ「出席者」「欠席者」という意味で、猫の不在とねずみの存在の対称にかかわるとも思えます。また初めに星野さんが「日本語と英語」の問題を挙げていましたが、ATTENDANTはフランス語では「待っている(waiting)」という意味を持っているので、フランス語なのか英語なのかが同定できない。

FHそうですね、たしかにあれは気になりました。ABSENTEEというのは英語ではあまり使わない言葉だと思いますが、しかしフランス語だとすると最後から二番目のEにアクセント記号がなければおかしい。これはそもそも何語なんだ、と一瞬困惑しました。

EOフランス語の大文字はアクサンを省略する場合もありますね。また「待つ=出席者=ATTENDANT」として英語とフランス語が一体化しているというのと同様に、ノコギリのSAWも二重化されている。

FH確かにそれは思いました。ノコギリがそこにあること以上に、その隣に添えられたSAWというのが、何なのかよくわからない。英語だとしても、「ノコギリ(SAW)」であり、また「見る(SEE)」の過去形の「見た(SAW)」でもあるので、それをどう了解すればいいかという判断が宙吊りになる。

EO視覚というのは、私の視線が跳ね返るという点で、現前‐同定と深くかかわっていると思います。それが、見ているものに「見たSAW」と書かれていることで攪乱される。ステートメントにある「Identification」という言葉も、本当に「鑑識」の対訳とみなしていいのか、というように。ダイイング・メッセージというにも、dyingという言葉には「死にかけの」という意味のほかに、文法的には「死につづけている/今まさに死んでいる」という意味でもとれる。文法などさまざまなレベルなどで言葉を見ていくと、その意味の確定があやうくなるのは、書かれたもの──記号としての言語の特権ではないでしょうか。

FH冒頭で述べた「言葉と物」の問題が、そのSAW、ATTENDANT、ABSENTEEなどの文字の存在によって、また別の水準に開かれていると思います。これらは、戯曲のように印刷された文字とは異なり、立体的な「物としての文字」であるわけですね。よくよく考えれば、「言葉」もまた「物」です。戯曲で名指されている「名前」とも、会場に展示されている「物」とも異なるこの三つの言葉は、「言葉」であると同時に「物」として空間の中に入り込んでいるので、そこにある種の不安の種を導き入れているとも言える。

EO言葉の物質性から感じる不安というのは、ステファヌ・マラルメが自身の詩学で研究したことに近い。言葉「そのもの」のイメージが立ち上がる恐ろしさというか、非常口マークにつけられたクオーテーションマークもその顕著な例ではないか。

RI「光」の立ち位置も独特ですね。

EO光というのは冠詞がつかないものですよね。展示室Cにあるような電球は “a” lightbulbですが、光そのもの、光子として空気を通っていくものは、単一のそれというよりはアンカウンタブルである。むしろだからこそ光は『創世記』などで顕著な単一性として扱われる。実際この戯曲も第一幕が「光」から始まり、「初めに光ありき」というような──その始原性と関わっている。いっぽう5個と数えられる電球により影が5つになったりして、それは「光を数える」という経験として対応している。

RI光が戯曲のはじめに「満遍なく舞台上に」とあるように、演劇が始まる合図として舞台上が照らされていくようすが戯曲上で再現されているような印象があります。

EOたしかに、演劇の上演のはじまりにまずライトを点けるイメージと重なる。展示室Dのように単一の光が舞台上を照らすというのは、サミュエル・ベケットの舞台を思い起こさせる。単一の舞台を照らす単一の光は、始原的であると同時にそれこそ「恐ろしさ」すらある。また同様に戯曲に記されている「毎日毎日……」という台詞にしても、光が毎日毎日点くというのは、展示そのもののアレゴリーとも捉えられる。

FHもちろん、水槽の上の電球も「光」だと見なすことはできますが、「戯曲」の記述を読む限り、むしろ空間中の光と捉えるのが妥当ですね。ここでもやはり同定の問題があって、戯曲の「登場人物」をひとつひとつのオブジェクトの描写として読むと、この「光」も蛍光灯や水槽の上の電球のことだと考えられるかもしれない。

EOその意味で、「光」という名指しはどちらとしても受け取る余地がありますね。この空間──あるいは世界──に広がるものとしての光そのものThe LightあるいはLightとして考えれば、さきほどのオブジェクトどうしの物理的関係の問題にも差し戻る。オブジェクトどうしは、光においてはどう関わっているのか、風・空気より踏み込んだフェイズで考えられる。この空間はいわば光に、空気のように充たされているわけで、それは「余白」そのものが光として捉えなおされるのではないか。

RI第一幕で「光」が、「散らばったものを見渡して」いると書かれています。そんなことが現実に起こり得るのかどうかは保留にしておきますが、まるで人によって見られているのではなく、「光によって」見られているのだとも読めますね。

EO展示室Dの「SAW」を動詞SEEの過去形として捉えた場合にも、その書かれていない主語が「わたし」なのかそれとも「光」なのか、あるいはオブジェクトどうしで見合っているのか、というのも不定になる。しかしいずれにせよ「SAW」という関係は、タイトルの「あなたはこれらを見てうれしい」という「見て」にも差し戻せるんじゃないか。

FHそもそも戯曲というものは構造上なんらかの時間性をもっているので、第一幕、第二幕……というように、上演されるときに必ず一定の時間を孕むことになります。アリストテレスの『詩学』でも言われているように、演劇はある場面や時間の「一致」を前提としなければならず、第一幕から終幕まで、時間の推移のもとで進行していきます。そのような時間性を前提とする戯曲に対して、展示というのはもちろん空間的なものですね。しかし同時に、インスタレーションというのはその大小を問わず、その中を物理的に移動し、時間的に経験しなければならないものでもある。

EO「現前」と「見る」ことにもかかわると思うのですが、たとえば絵画や彫刻が陳列されている空間を歩き回るときに、鑑賞の時間・空間の中でひとつひとつを同定していくという作業──作業とも意識できないような経験──があるが、ひとつひとつが逃げ去り、あるいは戯曲のような、現在からずらされた時間軸が挿入されることで、展示観賞の「時間性」とは何か、という問題が浮き上がる。また言葉の時間性でいえば、先ほど言及した「連署」においても、いちど言葉が表れてからもういちど言葉が表れてくるという時間間隔というのは、言葉のもつ、時間に依存したダイナミズムだと思います。それは物の経年劣化が美術作品の恐ろしさを生む、という話とは異なる。時間と空間、言葉と物、あるいはずれと同定といった対比が、本展示において弱いラインで繋がっているのではないか。

FH「経年劣化」とは、もう少し言うとどういうことですか?

EO「美術館病(mal du musee)」の話と関わっていて、美術作品がすべて物理的に経年劣化するということは、それが未だ完成していないということと一体であり、たとえばミロのヴィーナスや、酸性雨で削れた大理石像のようなものが美術作品として陳列されている。それらは壊れていること、また今後の被破壊可能性をも、オブジェクトが物理的な存在であるから包含している。それが美術館を墓場や霊廟とたとえられるような「瘴気」に比されるゆえであって、中盤で述べた「殺人現場」も含めて、展示品、美術作品の生/死にかかわる問題じゃないか。

FHヴァレリーやアドルノが論じた「美術館病」というのは、作品が固定的な場に所蔵されることで、その生をもっていた状態から切り離され、ある種の「死」の状態に至る、という意味ですが、今の大岩さんの話はそれとは違う水準にありそうですね。作品が物理的な存在である以上、それが物理的な経年劣化を避けることはできないので、そこにはそもそも「死」が畳み込まれている。そのなかでも、一部のマスターピースは修復され保存されていくので、それはある種ゾンビ的なステータスと言えるのではないでしょうか。ただそれを、標準的なオブジェクトの話に引き寄せていいのか、という点については留保を付けておきたいと思います。この見取図によれば、展示されているインスタレーションはサイズ可変とのことですが、もしこれらを美術館に収蔵する場合、いま話したような問題は考えられているのでしょうか。

RI大岩さんに向けられた質問に、大岩さんが実際に行っていた行為について話すことで、私が代わりに答えてしまおうと思うのですが(笑)、それは考慮されていないのではないでしょうか。なぜなら、この展示ではしばしば電球が切れるなどの損壊が起こっているらしいのですが、大岩さんはそれをスタッフの方を通じて、取り換え、修復しているんです。つまりこの作品において、劣化は起こり得ないようになっていると言えるでしょう。

EOたしかにトーキョーワンダーサイトの職員の方に連絡を受けたりして、この展示は12月19日(展示初日)の状態に戻されている。12月19日から1月24日(最終日)までのあいだだけ、時間が止められている。それは作家というより、「社会人的に」無意識に行われているんじゃないか。物理的な破壊可能性というのは、時間の無限なつらなりにおける話で、もしたとえばこの展示が1月24日で「会期が終わらない」場合、いずれもがゆくゆくは壊れていき、1000年後にはおそらくこの施設ごと──認識されるものとして──存在しないだろう。50年後には、オブジェクトはなく建物・空間だけが残っているかもしれない。その状態でも、会期が終わっていない以上展示と呼べるのか、という問題は、この展示に限らず、僕のなかで関心を惹くテーゼです。痕跡の形の展示はどうなるか、あるいは空間は展示と一致するのか。

FHやや拡大して言えば、それは展示が本質的に「フィクション」であることに関係していると思いますね。展示が初日の状態に保たれていなければならない、ということにはむしろ正当な理由があって、なぜなら展示というのは原則的に「フィクション」として成立しているものだからです。したがって、その「設定」はつねに同じでなければならない。その意味では、切れた電球を新品に換えるのはごく「正しい」行為だと思います。

EO展示そのものの寓意的なフィクションとして、そう言えますね。そもそもフィクションである展示自体のフィクション、「フィクション自体のフィクション」としてこれもまた入れ子状になっていて、戯曲が展示内にあるということと相似の関係になる。

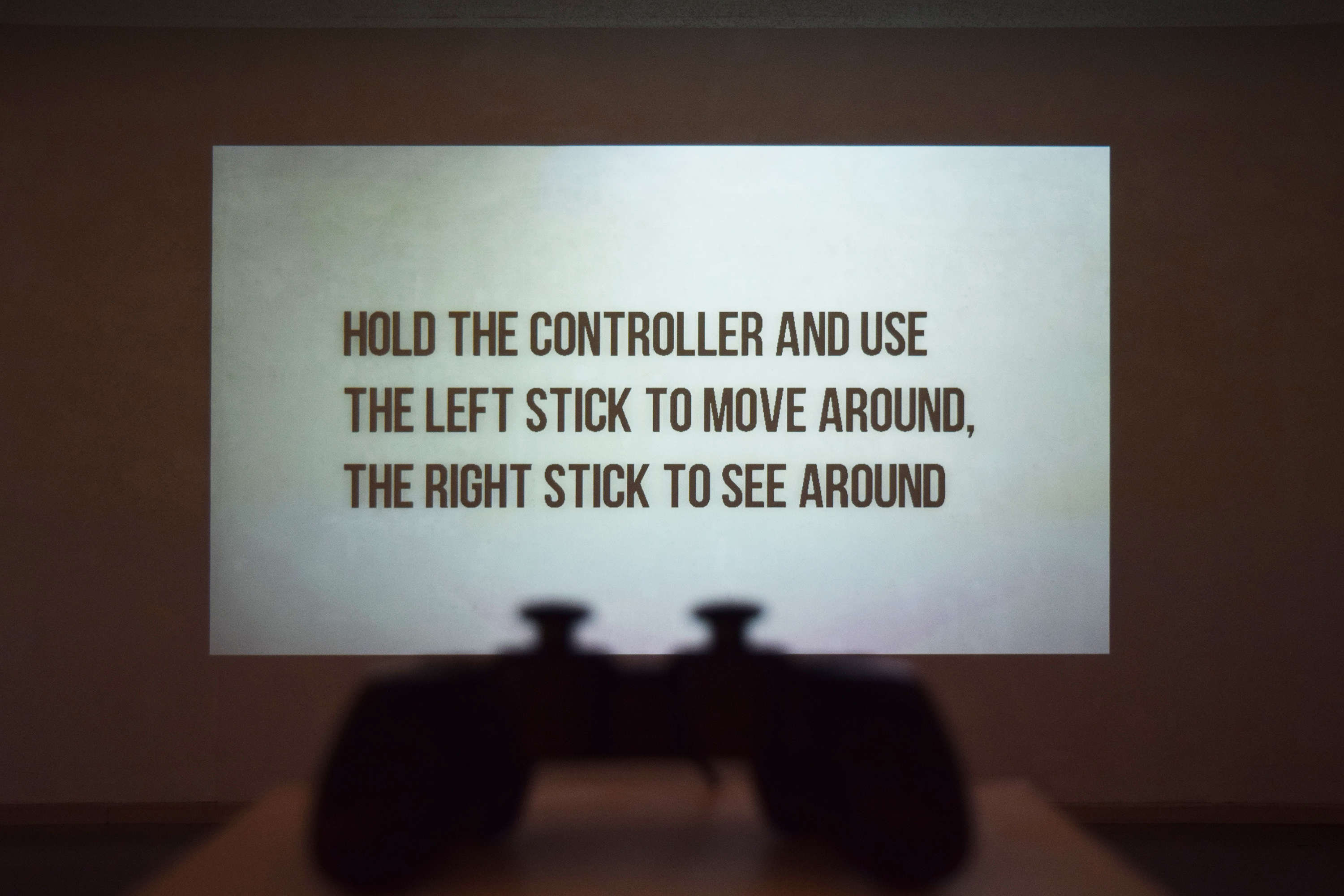

RI入れ子状といえば、大岩さんの以前の作品で《Downstairs Museum》というものがありますね。

EO半年くらい前のものですね。展示室そのものを3DCGで複製した、操作可能なゲームという形の作品なのですが、それもまた展示自体を展示の中に入れ子状にしてしまう。そのヴァーチャル空間では近代のコンセプチュアル・アートであるジョセフ・コスースやジェニー・ホルツァー、あるいはジェームス・タレルなどの作品が3DCGで複製されていて、観者はゲームパッドを用いてヴァーチャル空間を移動し、観ていく。そのヴァーチャル空間が、その展示室そのものの複製であることで、つまり表象的な意味でも展示のなかで展示がフィクション化されて入れ子になっていく。実際ヴァーチャル空間の間取りと展示室のそれとの一致を通して、視覚的にフィクションがフィクションにされていく。そして本展示に話を戻せば、ここでのフィクションの入れ子は視覚に依存しないようになっている。「同定」を招きかねない視覚が避けられているんじゃないか。

大岩雄典《Downstairs Museum》*

大岩雄典《Downstairs Museum》*

以下会場より質問、トークまとめ

Qベケットの作品『わたしじゃない』にまつわる質問

EOベケットは好きな作家で、特に散文作品で、自己の同定について考察していました。『名づけえぬもの』や『ワット』などで、文節や主語、人間がばらばらになって、(『わたしじゃない』のように)「口」が役者のレベルに引き上げられたり、『息』という作品では呼気と吸気を、役者でありまたセット、演出であるように扱ったりと、そのようなベケット的意味の空間については注目していきたい。

FHベケットは英語とフランス語のはざまで書いた作家ですよね。さきほども話題になったように、本展示でも日本語と英語の「ずれ」の問題は意識されていますから、その意味でも接点はある。

EO僕はネイティヴのイングリッシュ・スピーカーでもライターでもなく、フランス語や他の言葉も英語と同程度にしかできない。モノリンガルである人間が英語を用いるなかで生まれる文法的なあやうさにも注目しています。ベケットはアイルランド出身なのでフランス語が外国語にあたりますが、たとえば『ゴドーを待ちながら』はフランス語から英語に自己翻訳している。そこで文法のレベルで遊びが多いのが面白い。どんな言語でもありうることだが、二つの言語で発表したベケットだからこそ顕著に表れていて、僕は日本語話者として、そういったぎこちない英語の文法、ぎこちないフランス語の文法には興味がある。SAWやATTENDANTのような「文法的な地口」や、語源まで遡ることが関心の範囲です。

FH僕もその話には共感します。モノリンガルの使用する英語には、バイリンガルの滑らかな英語とは異なる、何か特殊な感動がある。ベケットはもともと英語のモノリンガルで、後にバイリンガルになったわけだけれど、彼のフランス語にもそのような感動があることは確かです。大岩さんの戯曲は展示室Dに日本語と英語で展示されていますが、その英語の文章には何か特有の「リズム」があります。それはモノリンガルであるがゆえの「ぎこちなさ」かもしれない。とはいえ、そのような危うい手触りの英語のテクストを恐れずに出しているというのは、本展示でいちばん面白く感じたことのひとつです。

EOたしかにそれは、日本語と英語どちらもある程度以上解する方でないとわからないような部分だと思います。ぎこちなさはたとえば海外の活動でのステートメントでは足枷になりかねないが、その母語と外来語──言ってしまえば、motherとstepmotherのあいだのステップのようなもの、段差のようなものを持ち続けていきたい。それがむしろ文法のぎこちなさに意味をもたせ、言語同士をリンクさせたりするような。戯曲の日本語の「チープさ」もぎこちなく、それは意図的なものかもしれませんが、いずれにせよそのような「ぎこちなさ」に僕は価値を置きたい。造形言語のレベルにあらわれるかは今後次第だが、比較的操作が容易な文字言語のレベルで、言葉の意味の同定から離れたあやうい隙間をもった言葉というのは、僕は魅力的に思う。ドゥルーズが言った「自国語のなかで外国語で書くこと」が保たれればよい。

Q「天使」に関する質問

FHひとつの観賞体験として、自分が空間の中に天使を探しているという状況がとても面白かったんですね。戯曲で「天使たち」という複数形の表現が見られることから、それがモニターの中の天使を指しているのでは「ない」のではないか、という疑念が起こってしまった。そこからあらためて、本来知覚しえない天使を空間中に探してしまう、というスタート地点に戻ってきてしまった、という。

EO「銀なら五枚、金なら一枚」(森永製菓チョコボール)というフレーズも、複数と単数の問題ですね。金のエンゼルならば一枚で交換できるけれども、銀のエンゼルだと二、三枚が手元につねにある。

RIそろそろ終了の時間が迫ってきております。お二人にも最後にお話をお伺いしたいのですが、まず私から簡単に感想を述べさせていただきます。私が事前にお伺いしていた本展覧会のプランでは、同一の映像がループで上映されている中で、毎回違った字幕が付けられ、鑑賞者が展覧会を見渡せなくなるといった内容でした。しかし、実際の展覧会はそのプランに収まらないものです。トークの話題の中心になっておりました「同定」の問題としてさらに複雑、巧妙になっており、アーティストとしての強い力量を感じました。今後の活動にも注目していきたいと思います。

FH今日話題になった「署名」や「翻訳」の問題は、僕も普段から関心を寄せている問題だったので、展示と併せて刺激を受けました。もうひとつ付け加えれば、文字にせよ表象にせよ、この展示を印象深いものにしているのは、「記号論」的な構造と、そこにあらわれる「ずれ」や「差異」が同時に扱われていることだと思います。展示のすべてが記号論的に対応していても味気ないし、記号のずればかりが前面に出されていてもくどいものになってしまう。この展示について考えるとき、記号どうしのずれと一致が、複数の次元で共存していることが、形式的には何より重要なことだと思います。

EO冒頭で星野さんが大きな命題として挙げられた「言葉と物」の「と(et, and)」がどのような「と」なのか──単なる繋辞以上の何かなのかを、この「ずれ」を通して考えうるのでは。今日のトークでは記号について「記号論的」には話さなかったが、次に何をするか、という点で、僕は「キャラクター(character)」について考えています。アニメや漫画のようなキャラクター造形を用いた芸術作品が増えている時代ではあれ、それらはナルシシズムに呼応する形で用いられるものが多く、むしろ本展示の導線において、同定性や記号性、あるいは言葉の問題からキャラクターを考えられないか。語源を遡ればcharacterは「刻印」であり、刻まれた、刻まれる、そしてもういちど刻みうるものとしてのキャラクターというものをテーマとして持っています。

RI本日はご来場有難うございました。