山本浩貴+h(いぬのせなか座) パフォーマンス

山本浩貴+h(いぬのせなか座) パフォーマンス

飯岡陸(以下、RI)お二人ともありがとうございました。展覧会「新しいルーブ・ゴールドバーグ・マシーン」企画者の飯岡です。本日は展覧会の関連企画として、山本浩貴+hさんと大岩雄典さんにパフォーマンスをしていただきました。「空間と記述」というテーマは、今年の春にお二人がしていた議論が元になっているものです。お二人が普段制作されているテキストと、それが作り出している(現実から捩れた)空間との関係のことについて話していて、それが非常に興味深く、このようなテーマを扱うことになりました。お二人とも、今回の展覧会とも関係がある、環境と言語の関係、指示語や身体、キャラクターの問題に関心を寄せています。こうした背景から、展覧会「新しいルーブ・ゴールドバーグ・マシーン」の関連企画として、本日のイベントを開催する運びとなりました。今からアフタートークとして、お二人にさきほど上演されたパフォーマンスについてのお話をお伺いしていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

まずは自己紹介も含めて、簡単に作品内容についてお話しいただきたいと思います。おふたりとも今回が初めてのパフォーマンスということになるかと思います。私からは、パフォーマンスというものを広く捉えてもらってかまわない、何かしら1日でやる関連企画に参加してほしいというようにお願いしたのですが、最終的にはそれぞれ、パフォーマンスという媒体に対して真正面から応えてくださったように思います。まずは、山本さん。山本さんが主宰している「いぬのせなか座」というグループの鈴木一平さん、なまけさん、山本さんの3人(普段山本さんと活動していて、今回も全体を撮影する役として参加していたhさんを含めると4人)による映像を使ったパフォーマンスをしていただきました。これまでの執筆活動の延長として考えることのできるような形で編まれたものだったかと思いますが、いかがでしたでしょうか。

山本浩貴(以下、YH)山本です。ぼくはご紹介にもありましたように、「いぬのせなか座」という、言語表現を中心にした集まりをみんなで立ち上げて、そこで議論したり本を出したり小説や詩や批評を書いたりしています。その際、特に活動の軸においているのが、書き直しという営みです。今日書いたものがそのまま発表されるのではなく、書いたものを翌日読み返して書き直す、さらにそれを別の日に新たに書いたものと繋げて、その上で書き直す。また、自分一人がテキストを書き直すのではなくて、複数人で、互いを意識しながら、自分自身のテキストを書き直していく。繰り返し書くことで自分自身がどう変わるのか、その変化が別の人との間でどう生じたり生じなかったりするのか。日を追ううちにともに変化していく自分とテキストの、あいだで生じる往復というものを、自分は、共同制作や思考の軸にしていると思います。

今回、依頼を受けて、普段のテキストベースの発表ではなく、パフォーマンスという発表形式をとる、ということを考えたとき、そういう書き直しのやりとりを、パフォーマンスという形においてどう作れるかという問いがありました。それに対するひとつの手がかりとして浮上したのが、身振りです。3人の人間をおいて、それらが相互に自分自身の語りや身振りを相手に見せる。その身振りを相手が受け止め、自分の語りにおいて使ってみて、別のものを考えたりする。そういったやりとりを、パフォーマンスという形式で、ある瞬間、やる。そのときに、なるべくこの場が多重化するというか、一番豊かになるように、身振りと語りの組み合わせを配置していく。こうした、無数の従属関係を張り巡らせていく過程として、パフォーマンスを行うことで、互いを意識し次の自分の書き直しにつなげていくという、思考のプロセス自体の提示がありうるかもしれないと、まず最初に考えました。

その上で、ぼくが中心になって全体を作りつつ、参加する各メンバーと繰り返し議論して、方向性や細部を更新していきました。なので、ほとんどぼく個人というよりは「いぬのせなか座」の共同制作です。

RIありがとうございます。続きまして大岩さんにお伺いしたいのですが、これまでの活動では、戯曲と演じること、テキストとオブジェクトの関係などを扱われてきました。今回のパフォーマンス作品は大岩さん一人の振る舞い、語りを起点に、その場で録音された音声や、その場で録画された映像が後から折り重なっていくようなパフォーマンスでした。どのようなアイデアから展開されたパフォーマンスだったのでしょうか。

大岩雄典(以下、EO)大岩雄典です。これまでの活動では、一見ループだがループではなく、繰り返しのうちに他の言葉が混じってきてしまうような映像や、「事前/事後」性をテーマした演劇的な構造のインスタレーションなどを発表してきました。具体的には、17秒ほどの、車が通過する映像がループされていて、その終わりにいつもひとこと、「何も起こらない」「何も変わらない」とだけ声が流れる。見るうちに鑑賞者は「ああ、これだけの反復か」と把握して離れるけれど、ときどき、まったく違う台詞が流れたり、映像に違う展開が起こって不意を突かれる。いま何が起きた、と思ってもう一度注意をむけえても、次の回ではまた「何も起こらない」の反復に戻ってしまって、再認できない。時間の変化は戻ってこない。こういった仕掛けが鑑賞のリズムを鑑みて設定されていて、展示空間の時間に、「何も起こらない/何か起こってしまった」というダイナミックな変化をもたらす。他にも作品どうしの言及や、表象的な分裂、また展示を指示する戯曲による「上演」の文脈などをちりばめて、「見た(saw)」という概念を頼りに、展示全体にわたる「事前/事後」の構図を描く、ということです。

また2016年5月に展示のかたちで発表したテキスト作品では、キャラクターたちが事前/事後、今というのを交錯しながら編まれていき、それに対して、そのテキストが展示される空間も、そのテキストと共有されるアイテムで編まれていく、という構造になっています。インスタレーション展示で行ったようなことを、テキストに表象される空間・時間のなかにも当てはめながら、テキストの内/外という別の位相にも発展される、という仕組みと言えます。まとめると、事前/事後、演劇、キャラクター、あと同一性(identité)、同じもの性(mêmeté)、そういうあたりをテーマに作っています。

今回のパフォーマンスの内容については、普段の身振りや、途中では生活の身振りをここで上演するときに、さきほど山本さんがおっしゃったような多重化の操作がしかし届かないところがある。つまり身振りのネットワーク、この身振りがこの身振りにも似ていて、またこの身振りはこの身振りにも似ている、もしくは意図的にこの身振りを使う、そういったネットワークがどこかで無意味に突然切断されてしまったときに、その切断されたけれどまだ残っている萌芽のようなものを、自分の身体をメディアに継承する。

素材になっていた動画は全てパフォーマンス中で撮ったものです。最後に流していた動画について説明すると、テーブルの上からiPhoneで撮っていたものを、(いくつかの繰り返しのうち)初めのものと最後のものとを並べていて、再生の始まるタイミング差はあるとはいえ、この切られたボトルが床に置かれるまでが、僕の身体の記憶もしくは僕の身体に憑依した「遺影」の記憶を通して上演されている。他の例で説明すれば、パフォーマンスの準備のときにスピーカーをテーブルに置いたんですけど、それはなんとなく「そこ」が良いと思ったからです。別の場所ではなくて、感性的に「ここ」が良いと。同様に「百合の花瓶」は「ここ」にあったら良い、ここで良いと思った。そういう「良さ」を思って上演したのが一回目のもの。そして二回目でも、同じような場所に立ってそこが良いと思った。あるいは、床に転がって確認して、そこがちょうど良いと思った。そのようなことを二回を繰り返した。つまり、身体を通して二回「良い」と選別された「ここ」が、記録された映像で見返したとき同じ位置だったか、そうでないか、という狙いが、最後に並べて流した二つの映像にあります。これもまた事前と事後を繋げる自分の身体の同一性・同じもの性ですね。身体をメディアにして、何回も何回も、つまり上演と再演の方法。そういうイメージで構成しています。

大岩雄典 パフォーマンス

乗算と除算

RIお二人とも、録音・撮影、再生がリアルタイムで重なりあう構成でしたが、それらによって作られている感覚は対照的であったように思います。山本さんはバラバラなそれぞれの物事が重なりあっていく、大岩さんはそれに対して物事がボロボロと崩れておちていくような印象を受けました。相手方のパフォーマンスについての感想を伺いたいです。

EOいぬのせなか座さんと、正直似ているというか、被るとは言わずとも呼応するところがありました。でも決定的には違うのは、はじめに無責任な比喩を置かせてもらうならば、いぬのせなか座さんのパフォーマンスは「乗算的なアプローチ」で、僕のは「除算的なアプローチ」だ、ということを、演っているときに思っていました。

HY今日、直前に大岩さんから話を聞いたときに、あれ、そうかあ、もしかしたら近いのかもなあって、のんきに思っていたんですけれど(笑)、いま大岩さんご自身がパスッと明確に言ってくださった通り、掛け算と割り算、という違いは確かに感じました。少なくともいぬのせなか座のパフォーマンスが掛け算的であるというのは間違いないことで、これもまた、書き直しの問題ですね。毎日、日々書くものが一つの容器としてのテキストの中に塗り重なっていく。その塗り重なりの中に、翌日見たものが入り込んだら、また違うものになってくる。また違うものになったな、と思う私の身体が、昨日の私の身体と掛け合わさりながら、次の日公園に行ってまた別のものを見る。その過程において、簡単な身振りが、無数の時空間の結節点になる。ただ、それは単純に言語が持つような、何でもかんでもが蓄積していくデータベースめいたものではなく、生命が持つような、すごく局所的かつ独自な逸脱のあり方を用意するものとしての堆積、結節点です。そういう風なことを常に考えているので、掛け算というのはまさしくそうだなと思いました。

RI書き直しというのは、とりわけ山本さんが私小説や日記を扱っていることに繋がりますよね。私小説や日記において、それは文章の書き直しに収まらず、「私」が書き直されるような経験になる。今回の作品でも、素材として幼少期の記憶、そして幼い自分をヴィデオで記録した映像が扱われていました。

山本浩貴+h(いぬのせなか座) パフォーマンス

HYそうですね、5つあるうちのパート4でぼくの昔の映像を使いました。とはいえ、それを撮ったのはもちろん父親で、ぼくは単に写っているだけです。だから、自分の記憶がそのまま再現されているのではなく、あくまで別の視点から自分が撮られているものでしかない。おまけに、今の自分の体の習慣とはぜんぜん違う動きをそこでは男の子がしていたりする。笑っちゃうようなことを言ってたりする。そしてそれをぼくは覚えていなくて、いま初めて知ったかのような気持ちでいる。でも、そうだとしても、これは自分の過去だ、という否応ない感覚がある。この感覚は、個人的なものだけれど、同時に映像とここに立つ人間のあいだの従属関係を構成するものでもあるので、制作において素材として用いることで、さまざま考えられる。

RIいぬのせなか座のパフォーマンスは5部構成になっていましたが、パート2、パート3でiphoneのカメラと鏡を何重にも使って、像を多重に作り出すような場面がありました。同人誌『いぬのせなか座 1号』で山本さんは、大江健三郎の小説に登場する二重記述について論じられていますよね。

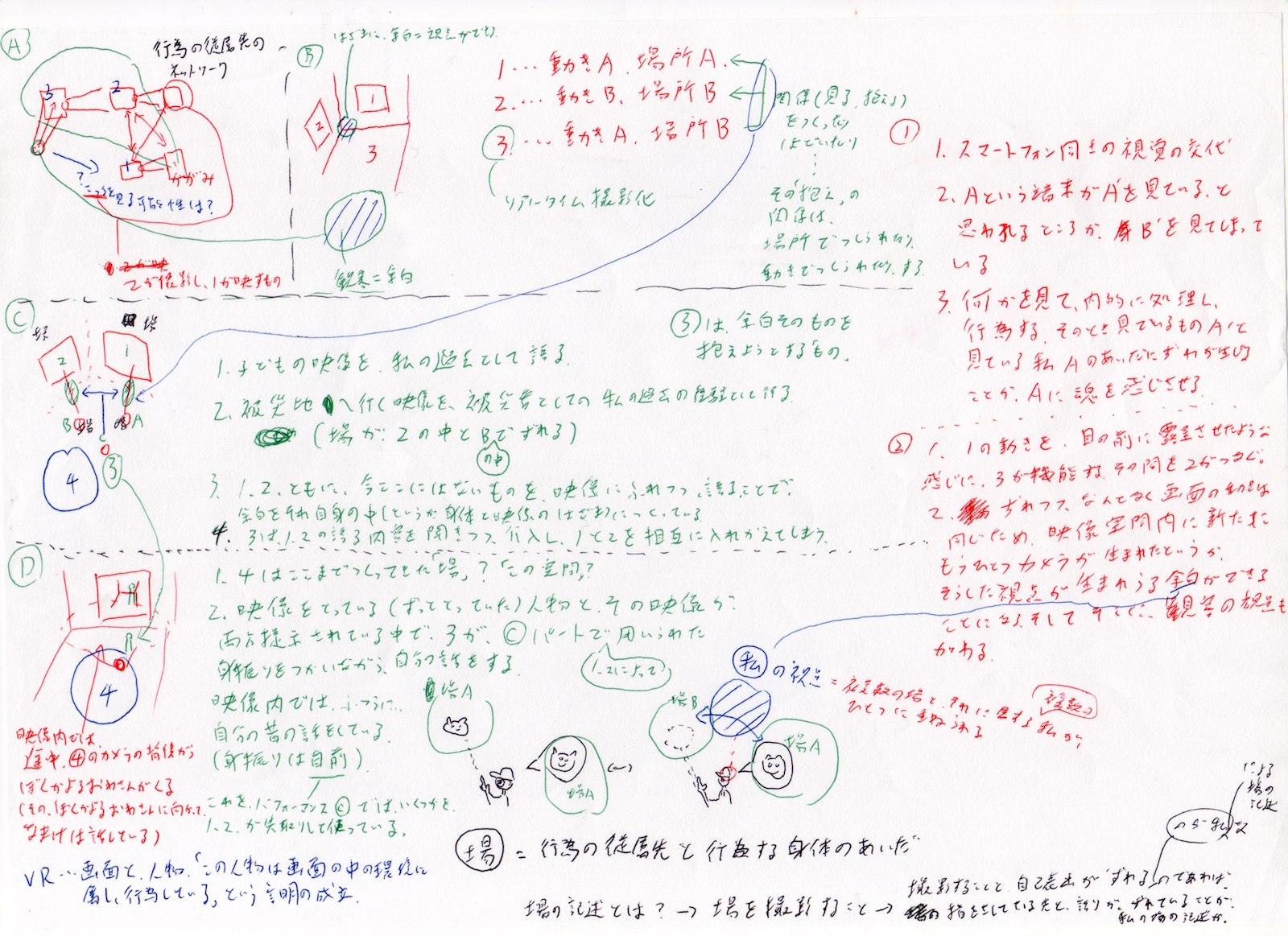

山本浩貴+h(いぬのせなか座) パフォーマンス、山本のメモ

HYあそこのパートでは、これは大江においてもそうですけれど、やはり、この身体や言葉は何に従属しているのか、という問題が根本にありました。具体的に言うと、脊髄カエルという話がありますね。脳を切除したカエルが、脊髄反応だけで、まるで生きているみたいに自然な動きで足を掻いたりする。ならば、動物は外の環境に反応しているだけで、そこに意思も何もないのだろうか、という問い。しかし、人間、少なくともこの私は、単なる脊髄反応だけで行為をしているわけではないように思える。私には意志がある。この環境とは別のことを、この環境を無視して動くことができる。じゃあ、脊髄カエルと私のあいだにある差はなにか、というと、だんだん心身問題になっていくのですが、ここでぼくとしては、荒川修作と一緒に活動していたマドリン・ギンズが、『ヘレン・ケラーまたはアラカワ』という本の中で考えていたことと繋げてみたい。すごく簡略化して言いますが、ギンズはその本の中で、フォン・クライストのマリオネットの話を取り上げ、環境の中にある重力にそのまま関わって動いているだけだとそれは無意識のレベルである、という。つまり脊髄カエルは無意識である。一方で、この身体の内側に、外の重力とは別の重力を持って動くとき、そこにあらわれるのが意志であるという。

ここでは、従属する先の環境をいかに身体の内部に作れるかが、魂の問題として考えられている。ぼくは、自分が、この身体にどういう風に〈私が私であること〉を作っているのかな、と考えるとき、周りにあるものとは別の環境がこの身の中に掛けあわされていると捉えるのが重要なんじゃないかと思ったのでした。つまり、すごくうるさい環境の中でもじっとしていられるとか、正座していてすごく痛いけど我慢しているとか、突然何かを思い出して話しはじめるとか。あるいは今回のパフォーマンスにおいて顕著なのは、指差しの問題ですね。何もないところに向かって、あそこが家であそこが学校、と言う人間が目の前にいるとして、そのときに私の中には、あそこが家、と言わせるものが環境の中にはないのだけれど、その人の中には、そう言わせ得るような環境へのアクセスができている。そういう風に、少なくとも、彼を見ている私は感じる。そのときに、あそこだ、と言った人の身体は、あそこに家があるという環境ないしは空間と、何もないリアルな環境ないしは空間が、蝶番的に重なる場となっている。そんな風に考えられるんじゃないか。

これを、さらに引き伸ばしてぐしゃぐしゃーっとしてみると、そのパート3での、映像と体のあいだのある程度の幅(許容量)を持った同期とか、昨日の私と今日の私のあいだで築かれる書き直しの関係とかの問題になってくる。つまり、ばらばらなもののあいだで生じる同一性の問題を、ひとつの根源にまで遡っていくというやりかたではなくて、掛け合わせが生じうるようななにかがこの身の内、あるいは空間内に、制作される、という問題として考えるわけです。パート2の映像の中で、3台のスマートフォンをそれぞれ持った人たちは、とにかく自分たちなりに面白いものを撮ろう、と頑張ってるんだけれど、そのとき鏡のなかの空間を見たり、相手の撮影する映像を画面を通して見たりする。もちろんふつうに隣にいる別の人の体を意識したりもする。そうして何度か映像を撮ると、それぞれの動きが、単に示し合わせてでは決してできないような、予想外というか変な連繋を見せていたりする。その上で、その映像を繰り返し見て、そこでどういう動きや配慮が行なわれているかを分析して、振付にした上で、もう一回、今度はこの展覧会スペースでやってみる。それを撮影する。その上でさらに、パフォーマンス本番でもやってみる。それらを一気に上映する。ひとつの壁と、もうひとつの壁、そしてその手前側の空間の、3つの間で、従属関係ができる。パフォーマンス時のぼくらは、上映されているふたつの映像を見ながら、それにタイミングを合わせようとしている、明らかに映像を見ている、過去に従属している。でも、スマートフォンが撮影していることで、逆に、いまこの瞬間の人間らが撮っている映像が壁に投影されているようにも見える。すると主従関係が入れ替わる。あの手が握っているスマートフォンにはこの壁で上映されている映像があるのだと思える。映像が手に従属する。そういった、この人は何に従属しているんだろうというふうなところを、パート2と3では、多重化することで、映像・身振り・語りを知覚する際に、従属関係によって構成された空間的な幅が生まれるようにする。ある意図を一人の人間(の私)に回収しないような知覚を訓練する。その上で、パート4で記憶と空間説明の問題をやる。映像を見ながら、各自が自分の過去について説明する、そのときの身振りを、互いに参照しあっているように、書き直し合っているように、見せて、身振りを、さっき言ったような環境の掛け合わせの容器というか起点、蝶番にしていく。そして、パート5では、これまでの集積として、ひとりがごくシンプルに自らの過去について身振りと語りで説明する。一つの身振りに複数の私・環境。そんなふうになることはありうるのかな、と考えていました。

RIいぬのせなか座のパフォーマンスは、2部から3部への移行によって構造の外側に構造が作られて、さらに3部の後半では観客のいない会場で行った行為が重なることで、2重、3重のネットワークが頭の中に立ちあがることが、とても面白く感じました。大岩さんの作品は逆に、鑑賞してるの中で構造が全然立ち上がってこなくて、むしろ削られていくというか、ボロボロになっていく。最後にプロジェクションされて残っている文章、なんて書かれていたか…メッセージなどが断片的に浮かびあがってくる。

EO「また遊びにきてください」ですね。さっきの「乗算/除算」の比喩でいえば、「余り」のようなものが析出する感じだと思います。山本さんのパフォーマンスの話もリハーサルのときから簡単に伺っていましたが、やはり「乗算/除算」という対比と照らし合うように、「相関/因果」でもあると思うところがある。山本さんがたくさんの空間をたくさん重ねていく。重ねたものは実際に身振りで重なっていく。それを見て同一性が生まれるという相関性と、僕は逆に除算的にどんどん析出させて余りを出していく。余りをさらに割っていく、というな形で、相関というよりは因果です。「同じものでありうること」「同じ人でありうること」「自分であるということ」が結局、相関でできているのか因果でできているのか。同一性や魂もという問題も係わると思うのですが、いずれも、結局それが「同じもの」であるのが相関的に成り立つののか、因果的に成り立つののか、という点に関して、対照的に分かれたな、と思います。

魂の記述とキャラクター

RI大岩さんも山本さん同様に魂の問題を扱っていますね。今回大岩さんは事前に「死者と弔い」というキーワードをくださったのですが、魂の問題をどのようなモチベーションから扱っているのでしょうか。

EO「魂」の問題を考えるときには、それは自分の実存としての魂をどうこうしようというモチベーションではなくて、もっと非個人的なものです。今回のパフォーマンスイベントは『空間と記述』というタイトルですが、魂の空間がどうやって記述されているのか、ということが主題でした。『空間と記述』というテーマを7月くらいにいただいて、最初は魂という単語はなかったのですが、山本さん・飯岡さんと打ち合わせをしたり、リハーサルをしたりしたことが、「魂」というモチーフをもったきっかけなっています。また、さきほどお話しした5月の展示のテキスト作品のなかに遺体と遺影の話を、イメージ論的な話として書いた。遺体は死ぬ瞬間の写真、遺影は生きていたときの写真であって、という内容で。

今回のパフォーマンスの中では、「魂が動く」という(パフォーマンス中にある)言い方はちょっとスピリチュアルなものですが、たとえば人の死を見ている・際した人からしたら、棺桶のなかで死んでいる身体から、目を開けている遺影のほうへ、その感じられる存在をシフトさせているという感覚がある。山本さんも「ここで彼らが見ている」という話をしていました。もちろん僕は死んだことはないので、そうやって自身がシフトしたという覚えはないですけど(笑)、たとえば、葬儀にでたりテレビとかで知っている芸能人やタレントが亡くなって、そのあとに写真がでる。そこに魂というか、何かが「あ、これになった」という感覚がある。だから遺影とか位牌を本人として扱うというのは、伝承文化としてだけでなく、イメージ論的として基礎づけられるんじゃないかと思っていました。5月の展示は魂というより弔いがテーマでしたが、今回はそのヴァリエーションとも言えますね。このトーク中に、魂という語のほうが言った方がわかりやすい、と山本さんの話を聞きつつ判断しました。

大岩雄典 パフォーマンス

RI魂の記述の問題を考えるときに、キャラクターの概念を意識されている部分はあるのかな、と思っているんですけど、どうなんでしょうか。

EOいまに至るまで半年ほど、〈キャラクター〉概念のことを考えているんです。はじめは、主にサブカルチャーやその派生表現周辺で論じられているキャラクターという概念を、アニメーションやライトノベルといった特定のジャンルから切り離して、原義である「刻まれた記号」として扱ったときに、〈キャラクター〉概念にどういう射程があるのか、といったことを確か以前、話した覚えがあります。それからすぐ読んだのがモーリス・ブランショの『望みの時に』という小説ないしレシ(récit)で、そのなかの文章には、女性名詞に対する代名詞であり、かつ女性を指示する「彼女」でもあるelleという語が散りばめられている。話の内容にも女性のキャラクターもいれば、女性名詞の事物や概念もあり、いずれも地の文がelle、elleと呼ぶから、人物も事物も概念も、代名詞elleにおいてどんどん混ざっていくような読書体験がある。それがすごく面白い。そういったことから〈シフター〉、つまり、「それ」「わたし」「彼」「あなた」といった文脈で指示する対象が変わる語そのものに同一性に持たせてしまうことはどれくらい危険なことだろう、という実践を、5月の展示でやろうと思ったんです。つまり、本来は他の語との関係をころころ変えて現れる、むしろそうして語の体系を支えている「わたし」「あなた」「それ」というシフターが、大きな物語系のなかでキャラクターとしての同一性をもって自律して流通しはじめる。これは応用的な実践ですが、基本的にはキャラクターという概念を「ひとつの言語系の中で流通する記号」という用法でもちいた。東浩紀『動物化するポストモダン』で述べられたような、キャラクターとデータベースという話が2000年前後にはありましたけど、そこではデータベースというひとつの言語的系の中で流通する・させる記号としてとしてキャラクターを扱っている。そのように言語的系の中で流通する記号、と定義を拡大してしまえば、たとえば今回のパフォーマンスでいえば身体における身振りなど、もっと広い範囲で〈キャラクター〉概念を用いることができると思う。キャラクターっていうのは文字のcharacterでもあるし、今日のひとつの身振りもキャラクター、人格もキャラクターだったりしうる。あるいは言葉でいえば、単語ひとつひとつというキャラクターが複数の言語系に根を下ろしている。僕と喋っている飯岡さんや山本さんの日本語の発話にも、同じ単語が根を下ろしていま使われている。そういったもの。言語系の中で流通する記号という意味までキャラクター概念を広げるならば、複数の言語系のノード・結節点にできるんじゃないか。

HYぼくもキャラクターという問題は本当に大事というか、考えないとためだというのはすごく思うんですけれど、ただキャラクターというと、大岩さんがおっしゃるような文脈から、幽霊的反復の話がよくされますが、ぼくはどちらかというと、幽霊という出来事よりも、幽霊を見ている人のほうに関心がある。いや、ほとんど同じようなものかもしれないんですけれども。さっき、お昼ご飯を食べていたときに、大岩さんと軽く話したのですが、ぼくがすごく好きな黒沢清の作品に、『花子さん』という短編があるんですね。そこでは、いじめられて亡くなった女の子と、その子をいじめた人たちがいて、いじめた人たちはもう大人になっている。その人たちは、いじめの一環として、学校に伝わる花子さんの呪いをやってみたら、本当にいじめてた女の子が死んじゃった。世間的にはもちろん呪いで死んだなんて話にはなっていないのだけれど、いじめた人たちの内のひとりが、自分らのせいで女の子が死んだと思ってて、とてもつらくて仕方ないから、学校が廃校になったのをきっかけに、花子さんの呪いの儀式をもう一度やってお祓いをしておこうということになる。でも、そのせいで花子さんを呼んじゃって、いじめてた人たちはみんな花子さんに追いかけられてどんどん消されていく。おまけにそこは学校だから、亡くなった女の子の幽霊までつきまといはじめて、両方追いかけてくる。でも、よく考えると、いじめられて死んだ女の子の幽霊からすると花子さんなんてのはぜんぜん知らないし、ぜんぜん意識していない。従属していない。自分をいじめていた人のほうしか見ていない。花子さんも花子さんで、自分がかつて殺したのかわからない女の子の幽霊なんて知らん顔で、とりあえず呪いの儀式をした人たちを追いかけ回している。だけれど、そのふたりの幽霊を、いじめてた人たちは、きちんと両方見て、逃げ惑ってる。こっちに行こうとしたら花子さんがいるし、あっちに行こうとしたら女の子がいる、ワーッってなって最後はいじめてた人はみんな消されちゃう。このとき、いじめた人において、全く位相の違うふたつの幽霊の空間が重なる。方方に、差異を孕みつつ同じものが現れる反復性をキャラクターの側が持っていて、でも、そのことを認める人間側も〈私が私であること〉として、差異を孕んだ同一性を持っていないとキャラクターの同一性は知覚できない。このふたつの同一性は、お互いかなり違うんだけれど、でも互いが互いを構築しあっているように思えて、その関係にこそ、関心があります。

生態心理学への関心も、個人的にはそこから来ている気が、自分自身でしています。アフォーダンスという概念はとてもおもしろいというか、やはり従属の問題だと思うけれど、その奥にある、不変項こそが、すごくおもしろくて。生態心理学を創始したJ.J.ギブソンは、不変項の説明をするときに、猫の話をする。こちらから見る視覚像の猫も、あちらから見る視覚像の猫も、視覚情報としてはまったく違うのに同じ猫として感じられる。それは、猫が猫であることというと少し違うのだけれど、猫において、「ある視点から見る視覚情報」とは別の構造を情報として抽出している。そして、おもしろいのは、猫という同一性の構造を抽出するためには知覚者が探索をしないといけないとされていることです。その際、こっちから猫を見ている私と、あっちから猫を見ている私が、そのつど変わっていると、探索がうまくいかない。こうして、知覚者と環境内事物のそれぞれの同一性は、相互に補填しあう。そして、〈私が私であること〉は、まったく異なるふたつのキャラクターが相容れないままに交わる場所として考えられる。そこのところの問題が、逆にキャラクターというものの存在の根底にあるものについて考えるきっかけになるんじゃないかな、という気がちょっとしています。

RIかなり興味深く、掘り下げていきたいところではあるのですが、実はもう終了時間が迫っていまして…会場から質疑応答を受け付けたいと思います。

ダイアグラムと理解の譲渡、記憶の間違い

Q1山本さんは普段は小説をお書きになっていますが、今回普段やらないパフォーマンスをやってみて、見えるものなどありましたか。

RIいただいた質問に重ねる形で申し訳ないのですが、初日に出品作家の迎英里子のパフォーマンスを見ていただいた山本さんと、「理解の譲渡」についての話をしました。迎英里子の作品《approach 5.0》は国債の仕組みを装置とパフォーマンスで示してしているものです。日本銀行や債権の購入者に見立てた容器の間を、お金に見立てた大豆を移動させ、作者が経済的な操作を代行するようなパフォーマンスでした。ただ淡々と行為を続けるだけなのですが、だんだんと観客の中にそれぞれの関係が立ち上がってくる。身振りや理論といったものがどのように他者と共有されるのかということが、迎さんの作品と、今回の山本さんのパフォーマンスとの共通するところなのではないかと思うのですが、それについてのお考えも、今の質問と併せてお伺いしたいです。

HYするっと話ができるか不安なんですけど……実際にパフォーマンスをやってみた話でいえば、テキストのレベルで制作するよりも、ずっと一個一個の構成要素の抵抗が強い。たとえば、ぼくが昔のことを書くとき、橋で撮っている映像の中に映っていた誰かの身振りを、家で撮った妹の身振りに、移し変えて書くことができる。もちろんその入れ替えには抵抗が伴いますが、その抵抗に拮抗するような論理を探す手立てがとりあえずテキストの書き換えを通して発見される可能性があると思える。フィクションが本当のことになる瞬間、ですね。自分が言語表現をベースにしているからかもしれないけれど。一方、パフォーマンスにおいて、過去の映像そのものを提示するというとき、その映像自体を書き直すのには相当なコストがいる。映像を撮り直すという可能性もあるけれど、でも、実際に自分に親しい情景を、親しい身体とともに映像におさめるというのは端的に手順として難しいんじゃないか。結果、昨日起きたことと今日起きたことを繋げるために、おたがいを少し書き直す・前後を入れ換えるということがシンプルにはできない。別の手立てを考えなくちゃいけない。そうした問題がありました。

この難しさや、抵抗の強さは、共同制作を行なう上で相手の身体において強く生じるものでもあります。今回、最初にお話したように、ぼくが中心に制作してはいるものの、その素材としてぼくも含め各メンバーがあるので、ほとんど「いぬのせなか座」の共同制作に等しいものになりました。だから、ごく単純に、ぼくとは違う考えを各メンバーは今回のパフォーマンスに対して持っていると思います。たとえばパフォーマンスのパート5では、なまけに即興で自分の過去の通学路についての語りをやってもらったのを映像に撮り、それをパート4でぼくと鈴木の身振りに組み込んでいったわけですが、いったいどうやればうまく組み込めるかなとぼくはぼくとして勝手に考えて、これなら組み込めるという理論を作って、みんなに伝え、「だからパート4では新しくこういう風なことをしよう(そうした方がパート5が生きる)」とか言うと、えっ、なにそれ、となったりする。当たり前の話ですが、5や4で予定していたりすでに映像に撮ったりしていた身振りは、各メンバーにとってはぼくが思うのとはぜんぜん違う意味付けや他との関係を、練習を通して持ってしまっているものだから……つまり、作品の素材が、すごく強固な磁場をそれぞれのメンバーによって持たされていて、それがぼくの磁場と簡単には噛み合わない。小説を書いているときにも、言葉ひとつひとつや語りの磁場ひとつひとつが、そういう強度をもって身に迫ってくる状態にはなるけれど(むしろそういう磁場を作ること自体に、制作の時間の大半が当てられるわけですが)実際の映像を使い、実際の身体を素材として扱う制作は、そもそもそういう抵抗がまず前提にあって、それをいかに維持しつつより多重的な身振りを作っていけるか、に重心があるように感じます。だから、パフォーマンスの制作は、常に、議論そのもののような空気に近かった。小説も、もちろん、私による行為によって、しかし相容れない議論を作っていくわけですが、相容れない議論をひとまず相容れると思えるようなレベルのものにする(いったん見せかける)にはどうするか、という思考への志向が、パフォーマンスのほうが濃い。パフォーマンスを練習する、この場でやってみるということにおいて、お互いに何か考えは発展しているんだけれど、考えていることはばらばらで、伝えようとしても伝わらない。が、なにかしら伝わっていないとそれはそれでうまくいかない。

山本浩貴+h(いぬのせなか座) パフォーマンス

山本浩貴+h(いぬのせなか座) パフォーマンス

山本浩貴+h(いぬのせなか座) パフォーマンス

山本浩貴+h(いぬのせなか座) パフォーマンス

誰か監督みたいな総括するひとがいて互いの翻訳を担うべきなのかもしれないけれど、そうでないとき、どういう分かり合いができるだろう……ここで、飯岡さんから話のあった、〈理解の譲渡〉という話にもなる気がします。迎英里子さんのパフォーマンスを、今回の展覧会の初日に見たわけですが、迎さんは自身の制作した装置を、自身のルールに従って使用する。観客は、それをじっと見て、装置の動きと迎さんの動きのあいだから、迎さんが、さらには装置がその制作論理として、従っているだろう思考を読み取ろうとする。このときの思考が、ぼくにはダイアグラムと思える。ドゥルーズのベーコン論から強引に引きます。

ダイアグラムとは、それゆえ無意味で非表象的な線や帯域、軌跡や染みなどの操作の総体である。そしてダイアグラムの働き、その機能とは、ベーコンの言うところでは「暗示すること」である。あるいはもっと厳密には、「事実の可能性」を導入することである。これはヴィトゲンシュタインの用語に近い。軌跡や染みは、図像をもたらす使命を帯びているのだから、なおさら具象と断絶すべきなのだ。だから軌跡や染みは、それ自体で十分ではなく、「使用」されなければならないジル・ドゥルーズ『フランシス・ベーコン 感覚の論理学』宇野邦一訳、p136

ダイアグラムは絵の全体に無形の力を道入し、または配分し、歪形された部分は必然的にその力と関係を結び、その力に対してまさに「場所」として働くのだ。〔…〕ベーコンのプログラム〔…〕それは非相似的な手段によって相似を生みだすことである。〔…〕表象的な線は延長され、寸断され、撹乱される。つまりその間に新しい距離、新しい関係が導入され、そこから非具象的な相似が出現するのである。同書、pp. 208-209

さっきお話した〈同時性〉の問題、一つの身振りで複数の人間がそれぞれ自らのばらばらの記憶を語ってしまうというときに、おたがいにその身振りについて理解しきれていないけれど、何か身振りの使用を通じて記憶の現出の可能性が伝達される関係が成立する。ただ、そのときは、ダイアグラムというのは、身振りが持つ視覚的というか、図形的なものと混同されかねないけれど、そうではなく、あくまでそうした視覚的・図形的なものの、使用可能性こそが、ダイアグラムだと思います。そしてそれは、不変項の話とも似通う。というのもそこには、ばらばらな存在がいかに思考し、それを互いに役立てつつ作業を進めていくか、の問いでもあるから。私、という、ある特定の環境からは自律した、行為の可能性の場というダイアグラムを、いかに作り、それを用いて身振りを行なうか。その身振りを結節点としてまた複数のダイアグラムが関わり合い、ダイアグラム同士がオブジェクトの使用方法に関する理解の譲渡を行なっていく。こうしたことは、小説を書くときでも考えていることではありますが、パフォーマンスにおいては、ぼくの理論ですべての要素が組織されることは絶対ありえない、言語表現においてもありえないけれど、そのありえなさが何かこう、互いの理解が、本当にもう空間が歪んでいるようなくらい、相手と絶対的に違いつづける。小説の場合は、30日前に書いたものを今読むと、なんでこうなっているんだろうと思うというように、時差をもってつねに理解不可能性が(私と私のあいだで)起こるのだけれど、それがパフォーマンスを複数人でやる場合、今この場で起きるというのがすごく面白い。今ここで起こってしまうということの危険さというか恐ろしさのようなものをすごく感じたというか……この現在性、即興性と言うべきなのかどうかはわからないけれど、それは、のんびりじっくり考えを塗り重ねるほかない言語表現との、大きな違いだと思います。

EOその話で言えば僕はもっと小さなスパン、つまりパフォーマンス中に撮ったものをもう一度記憶のなかで演じていたので、たとえばこのくらいの時間ここでこんな風に話した、と体内時計で思い出しながら演っても、実際見るととても短くなっていたりする。そのとき身振りが抜け落ちている。いま山本さんは複数の時間と空間が捻じ曲がったようにたがいにくっついているという話をしていたけれど、僕は逆に自分のなかが捻じ曲がったときに対応しなくなって、ぶちぶちと千切れてしまうようなことを自分で演っていました。パフォーマンスに向けて準備をすればするほど、シナプスではないが、ねじってもちゃんと繋がるようになってしまうんじゃないかという恐ろしさが僕にはあって、それが即興で演った理由かもしれない。展示のときには準備は万端にするのだが、今回は自宅や現場でリハーサルをする気にはなれなかった。リハーサルをすることで、ぶちぶちと千切れる動きが軽減されてしまうんじゃないか、と思っていた。

Q2山本さんのパフォーマンスで強烈だったのが、自分の記憶が間違っていたと発見してしまうくだりなのですが、そのシーンがすごく印象にのこっていて、それはフィクションが作動する瞬間というか、これがフィクションなんだということをすごく感じて、山本さんの中にあるリアリティみたいなものが、さっきから話されている自己同一性が崩されてしまった瞬間、あるいは自分が信じていたことが崩されてしまった瞬間だったのかもしれないと思います。そのくだりを入れた理由が聞きたいです。

HY自分の記憶が間違っていることに気づくくだりというと、パート4の最後にある、ぼくが「ああそうか、まだこのときいぬはいなかったのか」と言うところが一番顕著ですよね。そういう記憶の間違いの露呈というのは、最初は意識していませんでした。でも、何回か練習をしているうちに、それこそ昨日、出てきたものでした。強烈、と表現してもらいましたが、ぼくにとってもびっくりするようなもので、そのびっくりとともにパフォーマンス内に組み込みました。練習と言っても、先ほども言ったように、振り付けの創造を兼ねたもので、使用する映像はすでに固まっているのだけれど、それにどう各メンバーが反応するかは、ぎりぎりまで本当に流動的だった。映像に合わせておおまかなタイムスケジュールはあるけれど、どの瞬間にどのような発話や身振りが行われるかについてはある程度の緩さをもっていて、練習をやるたびに、各自のむかしの記憶が漏れ出てきて話す要素が増えたり、あるいは話すことを忘れちゃったりしてそのまま振り付け自体からも消えていったり、そういう動きのある練習でした。いぬについての話は、そういう動きのなかで、映像を抱える私がほつれる感じが出た瞬間として、気づいた後からはもう欠かせないものになりました。というのも、今回パート4で使用した2つの映像は、いずれもぼくの記憶に強く関わるものです。最初はぼくのものひとつ、別のひとのものひとつ、というかたちにしようと考えていたのですが……だから、映像を前に3人で話すというとき、常に映像の内容を他の二人がぼくに訊ねるかたちになってしまいかねない。それはどうしても避けたくて、基本的に話す主導権は鈴木さんになるべく譲り、その聞き役としてなまけを置き、ぼくは映像から強く喚起される自分の記憶に関するものとものの配置図のようなものを、地面に、付箋で貼り付けていくという、語りとは別のレイヤーの行為をメインに置くことにしました。とはいえ自分の映像として、映像を語らないわけにはいかない。この映像は自分だ、と言ってしまえる。私は映像を所持している。が、そうして話していく内に、十数分のこのパートの、最初と最後で時間の順序が矛盾していることに別の人が気づく。それを指摘する。ぼくは、さっきまで映像の中の出来事を私のこととして平気で語っていたのに、それが明らかな矛盾のなかにあったとわかる。そのとき、映像を抱えていた自分と、さっきまで映像に喚起され自分の記憶を話していた自分が、ガタッとずれる。

この映像の中の自分と、ここにいる自分が同じですよ、と自分は思っていたしそのように説明していたのに、それが崩れる。ただ、とはいえ崩れるけれど、「ああそうか」で済んでしまう、というものでもある。すぐに私はまた過去の自分とのあいだの矛盾を解消し、平気で過去の映像の自分を今の自分と同一のものとして見ていく。このあまりにあっけない、あっけないけれども見過ごしようもないような自分のなかのずれと再縫合、自分が世界に対して持っているほつれみたいなものと、私というもののあまりの強固さとを、どう考えていくべきなのか。そうした問題が、映像を細かく見ていくことで出てくるとか、テクストを徹底的に分析していく中で出て来る、とかではなく、ふつうに映像を見て、ふつうに思い出し、語るというなかから出てくるということが、すごくおもしろいんですね。私を壊す、こわい物質性のようなものが、想起と対話のネットワークにおいて、物理的な基盤などなにもないままに発生している、というか……そのふわふわとしたものが、出てきたということに、個人的には、それを素材、メディウムとして作られる作品ってなんだろう、と思います。

Q2計算的に入れたのかと思って質問しました。

HYやっぱりいきなりそこまで頭は働かないですね。(一同笑)

EO今の話で思い出したんですが、『いぬのせなか座2号』の座談会で、山本さんが化石の話をなさっている。化石が突然見つかって、そこまでのヒストリーの強固さ、私達がその歴史を歩いてきたということがひっくり返ってしまう。さらに面白いのが、その化石によってそうひっくり返ってしまっても、どうということはないかもしれないし、逆に、ここにあるペットボトルのような大したものではないものが歴史をひっくり返すかもしれないという話でした。この話は、いま山本さんが自身のパフォーマンスについて話していたことよりももっと大きい、人類史レベルの話ではあるが、でも個人史のレベルでも化石、今の話でいえば犬の年齢といったことが少しずつ歴史を壊していく。でもそれを経てもあっけなく「でもまあ、そうか」と続いていくところから、〈歴史〉の概念をまた考えられそう。

HY歴史は難しいですよね、本当に……。たぶん話しはじめるとすごい長くなるから……。(一同笑)

RIそれでは本日はお越しくださった皆様、そして大岩さん、山本さん、ありがとうございました。

トークの様子 左から、大岩、山本、飯岡