大岩雄典(以下、EO)

本日は「バグる美術」にご来場いただきありがとうございます。企画者の大岩雄典です。ゲストは松永伸司さんをお招きしました。松永さんは東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程を修了し、現在は東京藝術大学美術学部美学研究室教育研究助手、また立命館大学ゲーム研究センター客員研究員を務めていらっしゃいます。ご専門は現代英語圏美学(分析美学)とゲーム研究で、昨今のゲーム研究の大著であるイェスパー・ユール『ハーフリアル:虚実のあいだのビデオゲーム』(2016年、ニューゲームズオーダー)やネルソン・グッドマン『芸術の言語』(2017年、慶應義塾大学出版会)の翻訳をなさっています。

松永伸司(以下、SM)

よろしくお願いします。

EO

本日のトークではゲーム用語が多く出てくることが予想されるので、簡単に概念の整理を行いたく思います。トーク告知に掲載したリード文に「『バグ』概念に加え、ビデオゲームに特有の時間構造である『フラグ』概念を展開することで、ゲーム以外のメディアにかんする受容文化、とりわけ美術表現および美術展示の可能性を検討」とある通り、主に〈バグ〉〈フラグ〉の両概念の確認から始めます。

〈バグ〉と〈フラグ〉

EO

まず〈バグ〉概念について。もともと「バグ」とはコンピューター上の不具合や欠陥を指す言葉でしたが、とくにビデオゲームに関しては、「標準に意図されるプレイでは想定されていないようなこと」、つまりキャラクターが普通には移動できないような場所、普通にはできないような行為、理屈が合わないような現象などがプログラム上では発生することを指します。さらに専門的な用語で言い換えれば、「実装されたとされるルールにあてはまらないことが(主に人為的なミスにより)プログラム上で発生すること」とも言えるでしょう。この「されたとされる」「プログラム上で」という修飾が、本トークで〈バグ〉概念を考えるにあたってのキーワードになると思います。

有名な具体例を挙げます。まずは『スーパーマリオブラザーズ』(任天堂、1985年)で、主人公マリオが、標準のプレイではぶつかって進めなくなるはずのレンガをすり抜けて、その中にマリオが位置してしまうようなバグ。このゲームに限らず、プレイヤーキャラクターが本来移動できないようになっているエリアに移動できてしまう、という現象は、バグの典型的な例としてさまざまなビデオゲームで見受けられます。ビデオゲームの例ではなくとも、たとえば将棋やチェスで本来移動できないところに駒が置かれてしまうのも、ルール上ではありえないが物理的に可能になっているゆえのバグと呼べるかもしれません。

次に、『ゼルダの伝説 風のタクト HD』(任天堂、2015年)で、敵モンスターの攻撃によって主人公リンクの体力が尽きたにもかかわらず、特定のコントローラ操作をしている限りはゲームオーバーにはならず、あまつさえキャラクターが宙に浮遊しはじめる、という奇妙な現象が起こる。キャラクターの挙動も、そのあいだ掛け声が延々と連続していたり、細かく痙攣していたり、人間のキャラクターとして尋常な状態には見えません*1。このような、キャラクターやグラフィックなどの不気味な挙動は、バグというもののイメージとして共有されているかと思います。

同じくバグの不気味な見え方として、とりわけ有名な具体例をご紹介します。『ぼくのなつやすみ』(ソニー・コンピューター・エンターテインメント、2000年)は、主人公の男の子が、田舎で31日間の夏休みを過ごすというゲームで、ゲームのなかの時間も8月1日から始まり、8月31日で終わるようになっています。しかしこのバグは、ゲームが8月31日を終えてもエンディングを迎えずに、「8月32日」やそれ以降まで続いてしまうというバグで、通称「8月32日」とも呼ばれています。それにつれて、主人公の男の子を含めたキャラクターたちのグラフィックや、セリフの文字、またセーブ画面で出てくる「絵日記」の見た目などがぐちゃぐちゃに崩れていく。キャラクター「叔父さん」の頭部は透明になって消えてしまうし、絵日記はグリッチのかかった気持ち悪い画像になってしまう。しかも、その壊れたグラフィックのまましゃべったり動いたりしていて、それも含めて不気味だ、恐ろしいということで、インターネットでもしばしば話題に上がります*2。この「8月32日」の乱れたグラフィックは、「バグ」として想像されるイメージやヴィジュアル、現象の好例だと思います。

〈バグ〉の例は他にも、標準のプレイでは出現しないような敵キャラクターが出現したり(『ポケットモンスター』「けつばん」)、本来起こるはずのイベントが起こらず、ゲームが進まなくなってしまう(『ドラゴンクエスト7』)、デバッグ用と思われるプログラムが削除されずに残ってしまっており、序盤からキャラクターが非常に強い状態でプレイできてしまう(『ドラゴンクエスト5』SFC版、「ひとしこのみ」)などが挙げられます。

SM

『ドラゴンクエスト5』の「ひとしこのみ」は序盤で手に入る特定のアイテムを、装備画面で特定の順番に並べると、とても強いキャラクターができるという裏技のようなもので、おそらくデバッグ用のプログラムが消し忘れられて残ってしまっている、というものですね。

EO

また他にも、キャラクターが特定のエリアに閉じ込められて移動ができなくなりゲームが進められなくなったり(いわゆる「詰む」)、あるいはゲームそのものがフリーズしてしまったりするものも、〈バグ〉の一種としていいでしょう。ただし、これらは別にそれ自体が面白い内容やビジュアルをもつわけではないので、共有される話題にはなりづらいでしょう。

また隠しキャラクターや隠しステージなど、製作者が明らかではない形で用意した特別な条件をクリアすると出現するような要素は、ふつう〈バグ〉概念には当たらないでしょう。二周目のプレイで必ず出てくるようになっている要素などはバグとは呼ばれない。

次に〈フラグ〉概念について。「フラグ」とはもともとコンピュータープログラムの上で、現在の状態や特定条件が成立したかを表す変数を表す言葉です。特定のアイコンAがクリックされているかいないかに応じて、次にBをクリックした時に何が起こるか変わる、というプログラムにおいて、Aがクリックされていれば1、いなければ0を保存している変数をフラグ、と呼ぶわけです。つまり、その後のプログラムの展開が分岐するのを管理する変数ということですね。ここから転じてビデオゲームに関しては、「特定のイベントを発生させるための条件」という意味で使われ、主に「フラグが立つ」「フラグを回収する」という語法で用いられます。

たとえば、村人Aに話しかけてから、特定の場所に着く(B)と、村が襲われるイベントCが発生する。つまり、Aに話しかけたかどうかに応じて、トリガーであるBを満たすと、Cが発生するか、それともしないかが分岐する。「Aに話しかける」ことを、「フラグを立てる」と言う。フラグを立てないと、トリガーを引いても何も起きない。あるいはイベントC’が起きる。こういった分岐条件はゲーム内よりも、主に攻略本や攻略サイトを参照することではっきりと確認できるものです。

さらに、村が襲われたのでその敵襲を倒す。すると鍵が手に入る。その鍵を持っていると、新しいエリアがアクセス可能になる。すると次のイベントが発生し……というように、このフラグに応じて物語が展開・分岐していくのは、ゲーム進行の、またゲーム内「時間」の構造になっていると言えるでしょう。もちろん、プレイヤーの行動によらずにゲーム内時間が流れてゆくゲームも存在しますが、多くのゲームはプレイヤーの行動によるフラグの起動によって進んでいくでしょう。逆に言えば、フラグを立てない・トリガーを引かないかぎりはビデオゲームは進まない、とも言えます。条件が揃わない限り村が襲われることはないし、あるいは将棋でも駒を動かさないかぎり、盤面の時間は止まったままです。

最後にいくつか、トーク内で言及する可能性のあるゲーム用語の説明を加えたいと思います。まず〈伝統的ゲーム〉は、かくれんぼやスポーツ、将棋など、コンピュータを使わないゲームを主に呼びます。

SM

『マリオ』や『ドラゴンクエスト』など、コンピューター上で行われるビデオゲームに対して、実際の(物理的な)コンポーネントを使うようなゲームは一般的に〈アナログゲーム〉と呼びます。「伝統的ゲーム」というと古いものというイメージがあるので、「アナログゲーム」と言い換えてもいいかもしれない。コンピューターゲームを〈デジタルゲーム〉と呼ぶ人もいます。

ゲームシステムとフィクション

EO

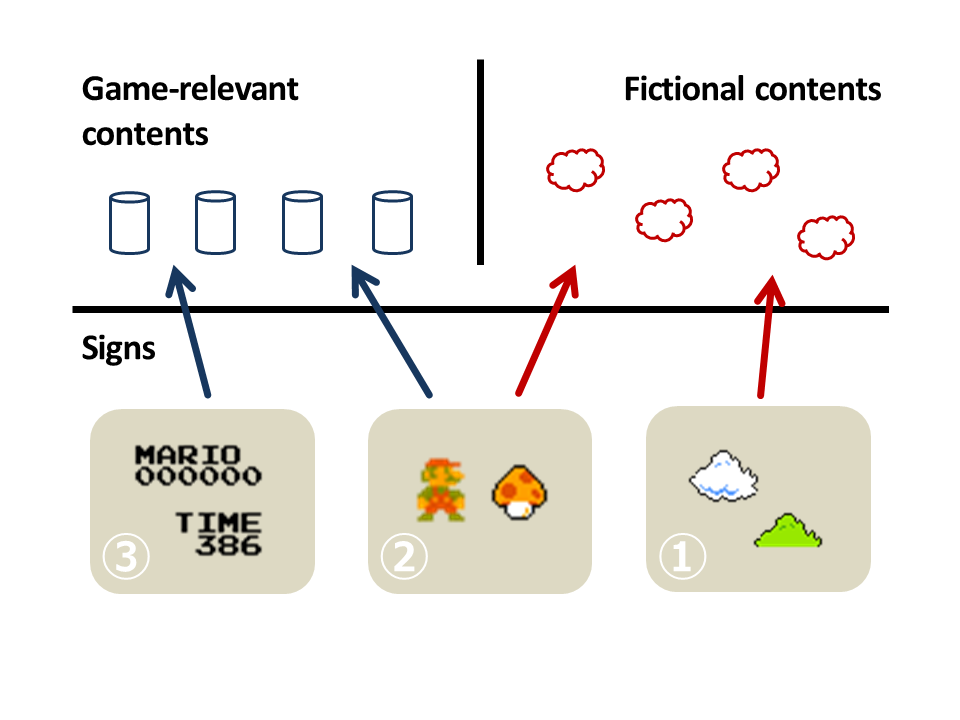

次に〈ゲームシステム〉と〈フィクション〉について。前者はゲームのプログラム部分を指す言葉です。ビデオゲームでは、最終的には機械語で実装されているような部分ですが、テーブルトークRPGや伝統的ゲームなどでは、実際に人間が実装しているとも言えるでしょう。つまり、即物的な意味での「コンピュータープログラム」というより、文字通り、特定のゲームを成り立たせているシステム、すなわちゲームのルールに応じた判断を司るシステムを意味します。後者はそのゲームが描写されている物語世界や、そのキャラクター・現象などを指します。『スーパーマリオブラザーズ』で言えば、主人公であるマリオや、マリオが食べるキノコ、冒険の舞台となるキノコ王国、またその冒険自体を指します。それはゲームのプログラムやグラフィックによって表現されていると言えます。多くのビデオゲームでは、下部であるプログラムが、プレイヤーの触れる表層としてフィクションを持っている、ということです。

SM

『テトリス』

(アレクセイ・パジトノフ、1984年)などはそのようなフィクションが完全になく、〈抽象的ゲーム〉と呼ばれたりもします。何を描いているというわけでもなく、単にブロックだけがゲームシステムとしてある。ただ、大半のビデオゲームはゲームシステムとフィクションとの両方の側面をもつと言えるでしょう。

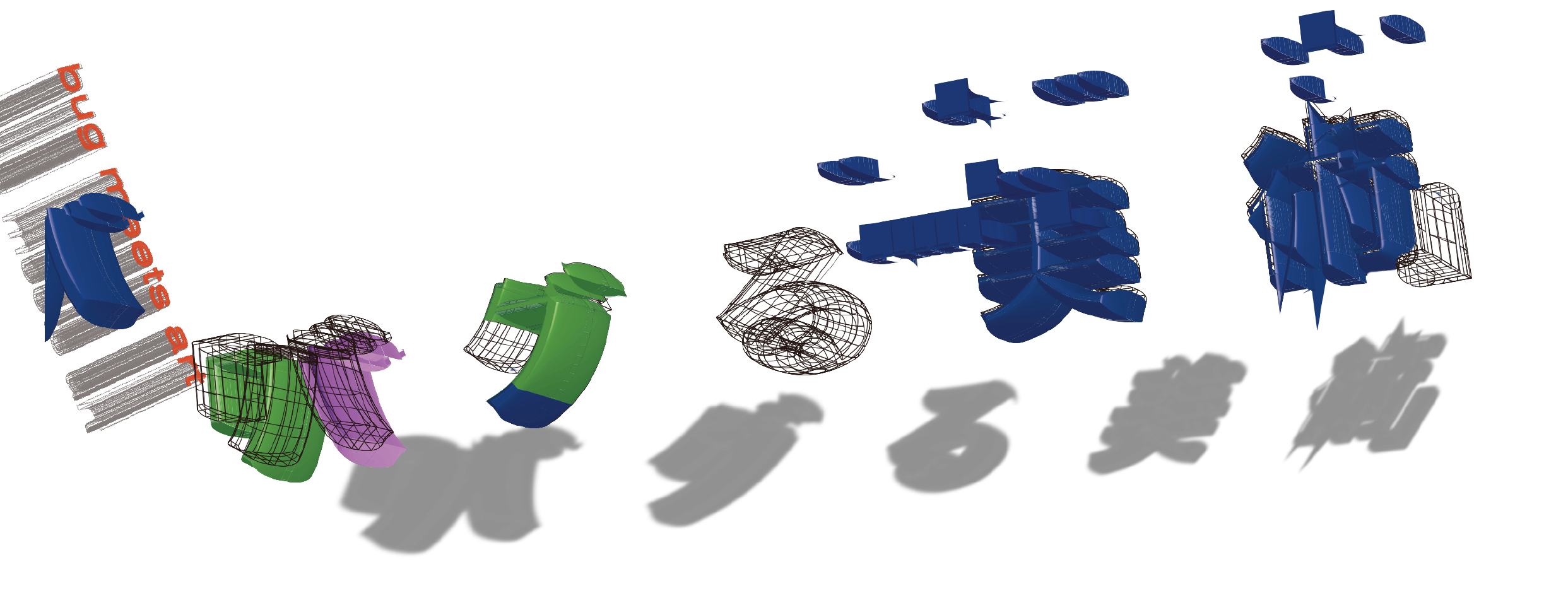

ゲームシステムとフィクションについてさらに説明を加えたいと思います。例は『スーパーマリオブラザーズ』のプレイ画面ですが、この画面上に要素a〜fについて、このそれぞれがフィクション/ゲームシステムとしてどういう役割をもっているかを考えたとき、たとえば左上にある得点表示eや右上の残り時間のfような要素は、フィクション的な内容は全く表していない。あくまでゲーム上の残り時間や得点を表しているだけで、下図の分類でいえば「ゲーム的内容(Game-relevant contents)」しか持っていないものです。たいして、bの草むらやaの雲などは、ゲーム上では意味はなく、マリオが当たったり踏んだりすることはできない。しかし、このキノコ王国にある雲や草むらを表しているという「フィクション的な内容Fictional contents」を持っている。そして、真ん中のマリオcやキノコdなどは、両方の要素をもっている。フィクション的な内容としてはマリオという人物やキノコという食べ物を表しており、ゲームシステムとしてはプレイヤーが操作するキャラクターであったり、触れたらパワーアップするといった、ゲーム上で有意味な内容を表している。ゲーム画面上の要素はだいたいこの、「ゲーム的内容しかもたない」「フィクション的内容しかもたない」「いずれももつ」といった三つに分類できるだろう、ということです。

ほとんどのビデオゲームはこのような側面をもっており、ビデオゲームはそれら両方の部分が重なりあっていると捉えられる、ということです。

以上2点、松永伸司『ビデオゲームにおける意味作用』東京藝術大学博士論文、2015年、pp.126–127.

以上2点、松永伸司『ビデオゲームにおける意味作用』東京藝術大学博士論文、2015年、pp.126–127.

EO

スコアや残り時間は、キノコ王国には存在しない要素ということですね。

SM

マリオの残機とかは微妙で、実際にその世界にマリオが複数人いると捉える人もいるし、あくまで世界にいるのは1人で、ゲームシステム上の難易度のバランスとして3回までミスできるようになっているだけ、と解釈する人もいる。ただ得点数がその世界の中にあるとは普通考えないですよね。

EO

逆に雲などはこのキノコ王国の雰囲気をあらわすためのものでしかなく、触れても何も起こらないように、ゲームのルールの中には含まれていない。

さて、用語の整理は以上となります。〈バグ〉と〈フラグ〉概念、また多くのビデオゲームは〈ゲームシステム〉と〈フィクション〉の二重構造になっている、という前提から、メインのトークに入っていきたいと思います。「バグる美術」というタイトルのとおり、主に〈バグ〉、ついで〈フラグ〉概念と、伝統的な絵画や彫刻から、コンセプチュアルアートやインスタレーションなどの現代美術まで含む美術および芸術史の文脈とがどう関わるかを話していきたいと思います。

バグに〈見える〉

SM

さて初めの『スーパーマリオブラザーズ』の例ですが、このように「マリオがレンガと重なって(入って)しまっている」のは、そもそもなぜバグに〈見える〉のでしょうか。

EO

その現象が起こるまでのゲームプレイで、「レンガに重なる」という状況になったためしがなく、プレイヤーは「レンガは、マリオがどう行動したところで、入らせないようになっている」と学ぶ。現実の人間は土を掘ったりできるけれど、ゲーム内でマリオはそういった行動をとれない。そう把握したあとで、理由はわからなくとも「レンガの中に入ってしまった」ときに、「このステージからマリオはレンガに入れるようになったんだ」とは思わないですよね。そうではなく、何かおかしくなったのだと思う。それまで考えていたルールとそぐわないことが起きてしまったとき、バグに見える。

SM

今まとめていただいたように、バグというのはとりあえず〈おかしく見える〉んですが、その〈おかしさ〉がどうやってわかるのかと言うと、挙がったように、「今までは通れなかったところへ、何故か前触れもなくいきなり通れてしまった」とき、つまりそれまであったスタンダードから逸脱したことが理由になっている。さらにもうひとつ、マリオというのは人間なので、壁の中を歩けないはずですね。それが画面上では歩けるようになってしまっている。今まで歩けていたかどうかとは無関係に、「人間は壁の中を歩けない」という前提に反している点も、〈おかしさ〉の理由になっている。われわれの世界では壁の中を人間は歩けないけれど、このゲームが見せているフィクション上では歩けてしまっている、という場合は、フィクションを経由して、システム上のバグを認めているケースですね。逆にフィクションとしておかしくはなくとも、今までのルールに反するということでバグが認められることもある。この『スーパーマリオブラザーズ』のケースは、フィクションが効いているケースだと思います。

EO

今までのルールに対する逸脱か、一目見てフィクションとして不可解だ、というときに〈バグ〉を認めるということですね*3。

SM

いずれにしても、おそらく作り手が意図しているものではない状況が発生してしまったことから〈バグ〉を認定しているはずで、逆に作り手が明らかに意図しているんだけどもおかしく見えるもの、というのは〈バグ〉とは言わない。たとえば『超兄貴』

(メサイヤ、1992年)のような「めちゃくちゃ」なゲームがある。禿げたお兄さんのキャラクターが回転しながら頭からミサイルを出すというのは、普通のフィクションとして考えたら明らかにおかしいけれども、どう見ても作り手に意図されたものとわかる。これは〈バグ〉と認定はされない。

EO

フィクションとして奇妙だからといっても、全てバグというわけではない。

SM

そうですね。作り手の意図と明らかにずれている、という認定が必要なんだと思います。この、「作り手の意図とずれている」ということがどうしてわかるかというのは難しい問題で、まずはスタンダードのルールからの逸脱がその認定として挙げられる。フィクションとしておかしいというもの手がかりになることもある。

EO

単純に壊れている・おかしいというのではなく、作り手の意図をプレイヤー・鑑賞者が想定して、「これは作り手が思っていたことではないだろう」「作り手がやりたかったことではないだろう」と感じるところに〈バグ〉は生じているのかな、と思います。

SM

先ほどの〈バグ〉の定義に「実装されたとされるルールにあてはまらない」とあったことですね。ふつうはプログラマーやゲームデザイナーが、「こういうゲームを実装しよう」という意図のもとにゲームを作っている。〈バグ〉が生じるのは、その意図と物理的実装とに乖離があるケースですね。

EO

今の最後の説明は、もはやゲーム用語による定義ではなくなっている。「意図しようとしたものが物理的に実装されなかった」ものを〈バグ〉と呼びうるならば、ビデオゲームに限定されない概念となる。

SM

こう〈バグ〉概念を解釈すると、人工物一般に適用できる。だいたいの人工物は特定の意図をもって作るのだが、実際には意図にそぐわない形で機能することがある。椅子を作ろうとしてできたものが全然座れないとか。赤瀬川原平の《トマソン》とかわかりやすいバグの例ですよね。ドアがないのにドアノブだけ壁についているとか、非常階段として意図して作ったのだろうが、その機能を明らかに果たせていないとか。これがおそらく意図せざる形にできているということが重要で、逆に意図的に無用な非常階段を作ろうとしていたならばバグっぽくはない。

EO

たとえば、もともとはポールの上にあった何かしらに到達するためにあった階段が、何らかの事情で下の部分がなくなり、階段自体に地上からアクセスできなくなった。実際に昇れることもないし、昇れたところで何の意味もないけれど、昇降できるという階段の機能だけ、物理的なシステムのみ取り残されている。

SM

でも、もともとあったものが結果的にこうなってしまっただけで、最初からおかしかったわけでもないならばバグとは呼べないかもしれない。

EO

逆に初めからこのような「部分的階段を提示するという芸術的オブジェ」という意図のもとで作られ、たとえば根元にキャプションがあったり、パブリックアートだとどこかで明言されていたならば、その場合も〈バグ〉ではない。

SM

ビデオゲームでは、80年代頃から〈バグ〉という言葉が使われ始めたが、いっぽうで〈裏技〉という概念もある。裏技というのは、公式のルールっぽくはないのだけれど、それをプレイヤーが勝手に見つけて、実現・利用して喜ぶ。もともと裏技というのはバグのように作り手は意図していなかった「抜け道」だったけれど、だんだんと作り手が意図的に仕込むようになってきた。前述の「ひとしこのみ」も意図的な仕込みかもしれない。〈バグ的なもの〉を作り手が意図的にゲームに用意するということがゲーム制作において行われ始めたのだが、たとえば美術においても似たようなことがありえて、本来はあきらかに〈おかしい〉とされるようなものを意図的に作りはじめるというのは、一般的にあることかもしれない。ビデオゲームにおいては、受け手にまずバグを楽しむという文化ができて、それに作り手が呼応して合わせた。

バグの再輸入、バグの良し悪し、意図の臭み、バグらしさ

EO

プレイステーション4で話題を呼んだ『P.T.』

(小島プロダクション、2014年)というホラーゲームには、その中の演出に、特定のシーンまで進むとゲーム自体がフリーズするというものがある。画面全体が黄色や真っ黒になり、「このゲームは完全な創作であり……」「原因不明の不具合」などが表示され、ゲーム自体が終了してプレイステーション4のメニュー画面に戻されてしまう*4。改めてソフトを起動すると、シークエンスは続いていて、むしろそのフリーズは歴とした経由点である。そういう、「あれ、壊れたのかな、バグったのかな」という思わせることで、〈バグ〉自体がもつ不気味さや、あるいはホラーゲーム中にバグに出会った不気味な経験をさせるために、意図的に実装された〈バグの演出〉もある。〈バグ〉を意図的に発生させるというとさきほどの〈バグ〉の定義に矛盾してしまうけれど、想像外のことが起こりやすいように粗雑なプログラムを組むということも──「想像外」なだけで厳密に〈バグ〉とみなすかは措いて──可能です。しかしゲームが止まらずバグだけが起こる程度の粗雑さ、というのも現実的な実装は難しそうだ。だけど〈バグのように見える演出〉ならば、最近のホラーゲームならばよく使われる演出です。バグが一般に膾炙していない頃にはおそらくなかった発想で、後からプログラムにおける〈バグ〉の不気味さが発見されて、積極的に「再輸入」していった。これは表現一般の現象としてあると思います。先ほど松永さんがおっしゃったように、美術においても意図せざるもののもつ性質を作品や美術史の文脈に積極的に汲み入れていくというのは十分ありうるもので、たとえばマルセル・デュシャン《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》(1915-1923、通称「大ガラス」)は、現在フィラデルフィア美術館に収蔵されていますが、メインの媒体である巨大なガラスが、展示のための運搬中にミスでひびが入ってしまった。しかしデュシャンは無傷のガラスに取り替える、つまりもともとの状態に復元せず、ひびの入った状態を作品のある姿として認め、そのままアーカイブされることを許した。デュシャンがおそらく初め意図していなかったような人為的・物理的事故をも、デュシャンはその作品(のプロセス)の一部として包摂したということだと思うんですよね。ホラーゲームで「バグ風の演出」を入れることとは違うが、しかし物理的に起きてしまうバグといったものの性質を積極的に利用することでは近いものを感じる。

SM

おそらくそれは後付けで、もともとデュシャン自身は割るつもりはなかったと思いますが、その中でも「ともすれば割れそうな感じで作った」とか、「割れてしまったものを許容した」とか、意図にもさまざまな段階がある。

EO

さらには、美学でいう意図主義にかんして、「その作品に関して、その作者が本当のところ何を考えていたか」は必ずしもわかるわけはなく、不可知じゃないですか。それは作者が何かしら意図を明言していた場合でさえ、「嘘である」「勘違いさせる」ということまで意図かもしれない。「作者の本当の意図」などはどこまでも後退して、究極的には知れたものじゃない*5。「大ガラス」にしても、「わざと」はどこまでも駆逐できないわけで、絶対に〈バグ〉であるものは、存在論的に可能なのでしょうか。

SM

(笑)……言えるのは、本当に意図されていたかどうかはわからないせよ、〈見た感じ、バグであるもの〉、つまり見る人がどう見えたかというところでバグかどうかを判別することは可能で、その段階ではもはや実際の作者の意図は関係なくて、受け手が〈おかしさ〉を見るか否かで区別がつくかもしれない。その判断には作者の発言も含まれるし、〈バグ〉というのは最終的には受け手側における判断に拠るしかないところもある。「大ガラス」がもっと粉々に割れてしまって原型をとどめないとか、燃えて灰だけになってしまったときに、果たしてその灰をまだ作品と見なすかは微妙で、やはり「いい感じで残っている」「原型をとどめたままちょっと壊れた程度で済んでいる」ことは重要だと思う。程度の問題ですが、許容できるバグと、許容できないバグとがある。

EO

『ぼくのなつやすみ』の「8月32日」にしても、キャラクターや文字だけではなくて家も家具も画面ごとすべてめちゃくちゃになって移動もできないようになったら、そこまで話題というか伝説化はしなかったんじゃないか。微妙に壊れたまま歩き続けられる、グラフィック以外は平然と動いているという程度、「まだ動いている」「フリーズせずになお動き続けている」という程度が、個人的には〈バグ〉のイメージ、バグっぽさに近い。

SM

そうですね。バグの良し悪しがあるとすれば、全部ぐちゃぐちゃになったものは定義的にバグだとしても「ダメなバグ」で、ちょっと壊れていても見れるもの、というのが「良いバグ」かもしれない。

EO

ジョナサン・モンクの《Neon Piece With Spelling Mistale(Five Words In Blue Noen)》(2004)は、テキストをネオン管にしたネオンアートだが、本来「NEON」であるところに誤字があり、「NOEN」になっている。明らかにジョゼフ・コスース《Five Words In Blue Neon》(1965)のパロディと思われるが、この誤字をわざわざ入れたのか、それともアプロプリエーション(盗用)として全く同じものを作ろうとして誤字が発生してしまった(うえで、デュシャンが後付けでヒビを公認した(authorize)ごとくタイトルに含めた)のかは究極的にはわからない。ともかくこの作品は誤字っている。あるいはNEONという単語などはなから頭になく、NOENという謎の単語しか頭になかった、というのも荒唐無稽だが可能性に含めるべきだ。これは〈まさにバグ〉の例ではないが、〈バグ〉的なものを表現として回収していった例に見える。

SM

仮に「完全に同じものができていた」とき、それはパロディとして効くんですかね。

EO

同じものを作ったならば、アプロプリエーションの初期の手法をただ繰り返していることになり、有効性は弱くなると思います。意図的に誤字を入れたのとは、読み取る文脈が変わりますね。逆に、たまたま誤字をしてしまったのを認めた、という場合もまた違うし、*誤字を意図的に作ろうとしたら、逆に再び誤字をしてパロディ元と同じになってしまった、というならばさらにその評価は複雑になる。シェリー・レヴィーン《アフター・ウォーカー・エヴァンス》(1995)はウォーカー・エヴァンスの写真を複写して自分の作品としたが、そうした「同じものを提示する」という行為は、当時のサンプリングや、あるいは写真というメディアの文脈でも当時、あるいは美術史・写真史としては有効だった。だが2000年代に同じようなことをする──アプロプリエーションのアプロプリエーションというべきか──よりは、反実仮想的な誤字の表現である、と捉えたり、あるいはそれによるパロディ元の自己参照的性質の転覆とみなしたほうが有望と個人的には思える*6。ここまでくると文脈の文脈、つまりどの文脈で読むべきか、というそれこそ文脈主義的な受け手の問題になり、そういった撹乱こそがこの作品の眼目かもしれない、という点まで遡れる。読む文脈も作家の意図のごとく後退する。

SM

レヴィーンの作品はエヴァンスの作品の再撮影だから、つまり写真の写真であって、同じフィルムから現像しているのではないから、それは「別」のものですよね。

EO

そうですね、レヴィーンはネガ自体の段階で介入したわけではない。いっぽうモンク作品は発注からしていると思うし、それはネオンアートなどの発注作品全般にいえる「意図」の問題として、発注作業を考えられる*7。その文脈でも、ともかく「NEONの誤字と思われる、少なくともその誤字の文脈で見ざるをえないNOEN」がともかくそこに在る。ビデオゲームのプログラムにしたって、バグであろうがなかろうがともかくそのソフトの中、記録媒体の中にその〈おかしい〉現象の物理的基盤は在る。このどうしようもなく「在る」というのはバグにとって大事だと思います。〈バグだと思われる〉ものは「物理的に在るのだ」ということは、〈バグ〉の性質として重要なんじゃないか。そう出てきてしまった、そのように在ってしまったということ。

SM

実際はモンク作品は意図的でしょうけどね。さすがに「間違い」じゃない。やっぱり「明らかに偶然できてしまったものだろう」ものにこそバグの「尊さ」のようなものはあって、それには意図が見える要素はない。作り手がそうやっているという雰囲気、〈意図の臭み〉がない。モンク作品には臭みがある。

EO

さきほどは思弁的に展開しましたが、実際は僕も臭みを強く感じます。

SM

実際の意図はともかく、受け手からの視点で〈意図の臭み〉を感じる。わび茶のような文化はもともと、巷で売っているような日用品の器がもっている絶妙な形の崩れを評価したものが制度化されていったものだが、これもはじめは〈意図の臭み〉のなくなっている日用品、量産の窯で焼いたようなものだからこその崩れを愛でていたはず。意図を排除した形で崩れているものを評価するのは、〈バグの良さ〉に近い。

EO

ファウンドされてあることが〈バグ〉らしくあることに寄与している。バグが起きてしまったことで尊さを持っている例ならば、《ミロのヴィーナス》が挙げられます。発見された当時から現在にわたって腕が発見されていない。これは欠けているから・完全でないから美しいというクリシェはしばしば言われるが、このように〈欠けた〉ものが美術史の上流に位置するのは、ここまでの〈バグ〉の文脈から振り返ると改めて面白いですね。

SM

《サモトラケのニケ》も。

EO

美術的なアプローチでも、あるいは保存修復として、あるいはインターネット上の「ネタ」として、《ミロのヴィーナスの両腕》を作ろうという試みはなされていますが、やはり「欠け」の賛美へ出戻る文脈はある。

SM

このケースも「大ガラス」と同じく、どういう欠け方でも同じく良いというわけでもなく、この欠け方でバランスよくまとまっていて、内在的に価値を持っているところに重要性がある。〈いい形〉で壊れるということが、〈意図の臭みのない形で現れている〉というところに尊さがあるということかもしれない。

ここまでは造形芸術の話が多く挙がっていましたが、文学でもこのようなことはありえる。宮沢賢治『オツベルと象』(1926)は語り手の視点が微妙に気持ち悪い作品なのだが、末尾、オツベルが象に踏まれて潰れたあとのシーンで、最後の一文「おや〔一字不明〕、川へはいっちゃいけないったら。」が謎めいている*8。語り手が誰かもわからないし、誰に対する呼びかけかもわからない。だがテキストは正式にこういうものとなっている。バグっぽい。

EO

この「〔一字不明〕」は底本編集時の注記であると書いてありますね。

SM

何か潰れて判読不能な文字があるんだと思います。しかもこの文自体の意味もわからない。そのつもりで入れたのか、別の都合でまぎれこんでしまった一文なのかすらわからない。意図が見えない〈臭み〉のとれた気持ち悪い表現になっていて、〈バグ〉に近いんじゃないかと思います。

EO

これは文学の文脈とは違いますが、2005年ごろに流行した漫画『DEATH NOTE』(大場つぐみ・小畑健、2003-2006)に「読めない文字」がありました。主人公の好敵手Lが死ぬときに、「しにがみ…」と呟くのですが、この「み」の文字の三角目が落ちていて、「み、のような文字」になっている。おそらく言いきれなかった「み」の音を表現したものだと思えますが、この文字単体で見たときに、日本語の文字のルールを逸脱するような気持ち悪さは感じます。そういった漫画の文脈から意図的に作られたものだと明らかなのですが。朝日新聞に掲載されて話題になった小阪淳《疎通》もまた、「文字ではないものの不気味さ」を扱っていて、ひらがなや漢字の明朝体のハネや払い、ウロコを組み合わせた文字ならぬもの」が並んでいて、わたしたちの使う日本語自体が侵されるような気持ち悪さを感じる。

ただこれらも《P.T.》の例と同じく、気持ち悪さの演出ですね。それは完全に崩れないことで目的を果たしているため、〈いい形〉になりえる程度には収まっているけれど〈意図の臭み〉はある、というか文字通り演出である。といっても「文字がバグを起こした」「言葉がバグってしまったようだ」という感想は素朴に出てくるわけで、「バグってしまった感じ」は、ファウンドされるバグの尊さとは異なる性質で利用されている。『オツベルと象』の〈尊いバグ〉は、それ自体徹底的に他者性・外部性が暗く佇んでいるが、いっぽうで、意図の臭みがあるため尊さはなくバグではないが、〈バグっぽさ〉はまた別の文脈で活用されている。

SM

逸脱はスタンダードを前提することで生じますね。

EO

この「文字ならぬもの」のエレメントが、「明朝体の文字」と共通しているため、明朝体のルールが断片的に残っている。これが、壊れすぎてもいないが文字らしく機能するために、文字の記憶や習慣が残っていて、『ぼくのなつやすみ』でなお歩き回れるようにしているような「壊れ方のちょうどよさ」に関わっている。つまりルールがまだ不完全に走らせられてしまう程度が、その〈バグっぽさ〉なんじゃないか、と思います。もういちど『オツベルと象』に戻れば、その臭みのなさは、活字を経由するテキストという媒体や、底本の処理などの条件が重なってより徹底されていると思うのですが、では〈バグのいい形〉を文学の問題として考えたとき、松永さんのおっしゃったように『オツベルと象』の語り手の視点が曖昧で、しかも主人公と言うべきオツベルは直前で死に、彼の死という行動の担い手の片割れである象はもの言わぬ動物だし、という宙吊りの条件のなかで、しかし日本語文法およびその組版というルールには則っているゆえに読まれることが十分可能で、かつ欠如した「〔一字不明〕」が、オツベルの急激な退去と呼応さえする。こういった、この文周囲や作品全体のもつ空間性のルールというか規則の断片が残っていながら逸脱している、というのは、存在論的な問題である〈尊さ〉とは異なる〈バランスの良し悪し〉の問題として注目できます。これは二十字足らずの文ですが、不明文字が十も十五もあったり、あるいは動詞活用がいくつもおかしかったり、字がばらばらに散在するようなものだったりしたら「壊れすぎ」で、あまり愛でられるバグにはならないかもしれない。

また、松永さんがこの文について「意味すらわからない」と言ったように、フィクション的な要素が大きく欠落していて、フィクションとしておかしいのか判断がなかなかつかない。また、「文字ならぬもの」についても、その文字が使われる文脈に物語はあっても、文字自体がフィクション的内容をもつことはない。これらのようにフィクション的側面が希薄なものが、〈意図の臭み〉の如何に関わらず、つまり〈尊いバグ〉かどうかにかかわらず〈バグらしさ〉をもついっぽうで、『超兄貴』の例のように、フィクションとしてのおかしさに〈意図の臭み〉はあっても〈バグらしくない〉ことがある。フィクションとしての内容あるいは無内容とバグらしさの強弱とはかならずしも一致しない。

ならば、ルールからの逸脱のほうがまず一義的に〈バグらしさ〉の源泉としてあり、フィクションとして〈おかしい〉というのも、フィクションに見受けられる「世界観のルール」が保持されながら逸脱している状態です。フィクションも広義のルールに回収できる。すると、〈意図の臭み〉というのは、フィクションのルールの二重化・高階化に、逸脱が回収されてしまうということかもしれない。

〈バグらしさ〉と、存在論的に尊さをもつ〈バグ〉とは異なる概念だが、前者をそのように「ルールからの逸脱から受ける印象」とみなせば、それが実装の意図的遂行から漏れてしまったものという〈バグ〉概念から派生したものであると整理できます*9。

スタンダードの高階化と臭み

EO

松永さんはさきほど「スタンダード」からの逸脱とおっしゃったが、これと「ルール」からの逸脱とのニュアンスの違いも気になる。スタンダードは標準という意味だが、ルールのように規定されたものではないし、ルールからの逸脱はルール違反や特例だが、スタンダードからの逸脱は守破離で言う「破」のようなもの。美術史においてあるのも、その時代ごとの「スタンダード」だ。ルネサンス以降の時代は写実主義の絵画や彫刻がスタンダードだったが、さらにその後に印象派や、ブランクーシ、やがてデュシャンが現れて美術史に組み込まれた。そのときどきのスタンダードに対するバグはつねに存在し、それは実際に絵の具が写実的でない形で塗布できること、美術品を載せる台座の上に便器を置いてサインをすることなどの、この〈物理的なレベルでの可能〉っぷり。そういった、スタンダードにたいして〈バグ〉が圧倒的に物理的に侵食していき、それを美術史が回収していく。これはビデオゲームのプログラムの誤謬が「とにもかくにも、現にそうして在ってしまう」こととパラレルだと思う。

SM

印象派などの話で、スタンダードに対するバグが物理的に定着されているというのはその通りだが、やはりそれにしても《泉》にしても、明らかに意図されている。標準からの逸脱が物理的に力をもつといっても、〈意図の臭み〉がある以上、〈バグっぽさ〉はあれど〈バグの尊さ〉はない。ファウンド感はない。アウトサイダー・アートなどはむしろファウンド感がある美術で、初めにコレクションされたときや、あるいは現代にわたっても、尊さが感じられているかもしれない。現在では制度化されて「アウトサイダー・アート」というジャンルが成立していますが。

EO

ヘンリー・ダーガーにしても、アウトサイダー・アートという名のインサイダーにすぎない。

SM

バグとかアウトサイダーだったものが制度に取り込まれていくのは、美術史はじめ一般的な〈歴史〉の流れなのかもしれない。

EO

アウトサイドのものをインサイドに取り込んでいく、ルールの外部のものをルールに取り込んでいくというのは、先ほどのホラーゲームのバグ風の演出しかり……。

SM

もともとは自然発生的にミスから生まれたようなものを、「裏技」しかり、作り手がむしろ意図的に仕込んでいくようになる。自然に出来ちゃったものを制度化していく。また、ヴィジュアルレベルで〈バグのようなもの〉を取り込むものとして、最近はグリッチが流行ってます。もともとは画像のエンコードやデコードによるバグだが、これはホラーゲームでバグ風の演出が「怖さ」のために採用されるのとは違って、このCG上の乱れが恰好いいと言ってあえて意図的にヴィジュアルに採用する、つまりグリッチを起こすということが、ビデオゲームはじめ他の分野でもある。

グリッチにおいてもナチュラルなグリッチのほうが尊ばれる傾向にあり、意図的に作るより偶然にできてしまったものが評価される文脈がある。

EO

グリッチにも「怖さ」を感じるときはあり、たとえば地上波のテレビが突然グリッチしたら怖い。

SM

でもそれはホラー映画やホラーゲームの分野でそういった〈バグ風の演出〉がなされるから、それが怖いと思っているのかもしれない。『リング』など、画面が突然乱れて何か恐ろしいものが出てくるというイメージが刷り込まれているのでは。ホラーというのも制度化されたもので、「怖さ」も思い込まされている。

EO

普段の生活で画面に向かい合うときのルールが脅かされること自体が不気味なのではなく、バグそれ自体がフィクションの表現としてもはや膾炙している以上、印象派の画風自体にいまや新奇性がないように、恐怖しかり、真新しさしかり、〈バグっぽさ〉も陳腐になってきた。一回のバグの尊さを取り込んでいくこと自体がフィクションのルール、スタンダードになってしまう。

SM

自然発生的にしろ意図的にしろ、新しい逸脱した表現が〈尊さ〉をもつのは最初のひとつだけで、制度化・様式化されたものにはもう〈尊さ〉はない。制度化自体には意味があるとしても。

EO

〈尊さ〉というと、ベンヤミンの〈アウラ〉概念が思い出されます*10。

SM

バグの尊さは〈アウラ〉にかなり近いと思います。最初の、ナチュラルで一回きりの〈尊さ〉みたいなもので、人手や意図が入ると臭みが出てきて尊さが落ちる。

EO

〈臭み〉はバグの尊さを削ぐもの、つまり〈バグじゃなさそう-さ〉とも言い換えられる。表面のバグっぽさはあっても、しかしナチュラルなバグではないと感じられる。それはどう判断されるのか。

SM

「匂っちゃう」んじゃないの(笑)。意図がなぜ〈匂う〉のか、ということですよね。どのようにして作家の意図が判断できるのか。意図がいかに感じられてしまうか、というのは難しい問題ですね。

EO

形をもって、作家の意図を明らかに伝達するというのは、デザインやコミュニケーションの分野の問題でもあるが、〈意図の臭み〉は逆で、バグっぽさを利用しようとしたんだろう、と見透かされてしまう感じ。隠された意図が見抜かれる。

SM

人間でいう「天然キャラ」にも、作っている・演じている天然というのがいて、その「作られている感」がどこから匂うのかは微妙な話です。見せかけている、という裏側が見えてしまう。

EO

すると「人工の天然」「本物の天然」とか重なった呼称ができたりして、これは先ほどのフィクションのルールの二重化・高階化がバグを回収するという話にも似ている。この高階化をバグそれ自体が要請してしまうのが、〈意図が臭いはじめる〉原因か。

SM

〈あえてだろう〉〈作られたものだろう〉という判断が成立するには、ある程度そういった逸脱がパターンとして確立している必要があり、世界初の天然キャラは「作られたものだろう」とは言われない。二番煎じからフォロワーになる。絵画などの分野にしても。

EO

ここまでを整理すると──ルールやスタンダードにおいて生じてしまった逸脱、〈バグっぽい〉ものにたいして、それが既存のパターンを見越して作ったと見抜かれて疎まれてしまうものもあれば、価値を見出されて包摂されるものもある。バグの定義を意図的かどうかに立脚すれば、歴史を展開していく逸脱的なものは真正のナチュラルなバグであったり、あるいは意図が匂ってしまった人工のもの、非バグであったりするのだが、いずれにせよその〈真正ではなくともバグっぽさ〉、単にスタンダードからの逸脱という面が、美術史のようなつねに高階化するシステムにとって関心あるものになる。それを繰り返すうち、逸脱自体にもパターンが見えて、さらに高階化する。

SM

60年代前後にあったハプニングのようなパフォーマンスは、ある程度状況を設定して行われる。その状況設定には明らかな意図性があって、そこで起きた事象自体は意図せざる内容だとしても、状況は意図的でしかない。ジョン・ケージの《4分33秒》(1952)も、演奏をしてはならないという状況は楽譜において設定されているが、その状況で何が起こるか、どのような音が鳴る・聞こえるかという内容はケージの意図を超えていて、会場や上演ごとに変わっている。〈意図せざる-バグ〉が起きる状況を意図的に設定するというのは、一回きりのナチュラルな尊さというものを人工的・意図的に準備する。

EO

偶然的・不確定的な状況を敷いて、「さあバグよ起これ」と待つ。

SM

そう、でもそれが果たして〈バグ〉として尊いのかは怪しい。レールの上の〈臭み〉を感じてしまいます。

EO

この楽譜の書き方、第一楽章から第三楽章まで「TACET(休め)」の一言を小綺麗に揃えて余白を多くとるこの「感じ」。

フラグと美術展示あるいは鑑賞の可能性

EO

ところで、ここまでは個別の美術作品の話題が中心でしたが、スタンダードやルールからの逸脱という話は美術展示の形式にもつなげられると思います。美術展示のスタンダードとしては、たとえば「順路」による鑑賞の順番づけ──大きな単位でのシークエンスの固定──や、「お手触れ」の法則など、キャプションは「よろしく読むべき」ものだという慣例など……が挙げられます。これらに対する逸脱として、ここまで作品の存在論にまつわる形で議論してきた〈バグ〉概念を、作品鑑賞の面にも考えられるかもしれない。ともに、〈フラグ〉概念のようなインタラクティブなシステムを導入したモデルは、鑑賞のスタンダードに対するカウンターとして一つ考えられるのではないか。これは今日のトークで〈バグ〉とならんで、話題に挙げたい内容です。

つまり、いずれの観客も同じ条件のもと同じ順路に沿って全てを見るという鑑賞経験が、それぞれの鑑賞者ごとに異なった鑑賞経験となる、かつそれが無作為や単なる偶然・タイミングから与えられるのではなく、鑑賞者自身の行動・選択に呼応して展示のシークエンスが分岐して固有の鑑賞経験となるようなモデルです。おおむね美術展示においては、その展示にある〈すべて〉の作品を見ること、コンプリート鑑賞をすることが「その展示を見た」という経験と同値とされる。そこでは何かを見逃したり、想定された順序を逆走されたりということはあくまで、当初の想定する「標準プレイ」ではないが実際起こり得ることだし、予想の範疇にありながら誤差として無視されている。観客に起因しないものでも、電動作品が調整中だったりするケースは多々ある。そういったネガティブな形ではなく、積極的に〈フラグ〉を組み込むことで、美術展示の〈スタティック〉な理念へカウンターできないだろうか。たまたまその展示をこのように鑑賞した、という個別の経験を、〈意図の臭み〉が出ない範囲で成立させたとき、その経験には〈尊さ〉のような価値を感じられるのではないか。

SM

美術展示においては、おおまかに順路は決まっていても、部屋や作品単位での鑑賞時間やそのスタンスは自由度が高い。それはリニアというよりはオープンに空間が与えられているのであり、〈フラグ〉の導入は、そのなかで特定の順番を誘導するように、むしろ可能性を限定する向きに使われるかもしれない。分岐するような鑑賞を実装するならば、たとえばレンブラントの部屋に入室するための鍵や合言葉を、別の作品鑑賞において手に入れなければならないとか、そういった形で進行が管理される。

EO

〈フラグ〉はコンピュータやゲームにおいては明確に管理できるが、実空間で、かつ行動する主体が複数いる場合には、「誰が何をしたか」を管理するのはなかなか難しい。それについて、本展示の作品《11/11》ではある程度の試みがある。40分ほどのシークエンスで、部屋内の複数のディスプレイが同時に内容を表示するのだが、部屋のどの位置からもすべてのディスプレイの内容を一望できない──龍安寺石庭ではないが──ようになっている。また、複数の画面の表示内容を同時に把握するのは困難だし、本作でも、シークエンスのところどころで、得られる情報量の総体が認識のキャパシティを超える程度の時間が多く設定されている。そもそも40分という長尺自体が、卒展という場では、鑑賞の標準時間を想定していない。つまり、内容の一部をどうしても見逃す・聞き逃すような仕掛けが多く用意されてある。鑑賞者によって、観れたもの・観れなかったものがまったく異なるし、それを是とした作品です*11。ほとんど要素どうしが呼応するので、一つ要素を見落とすと、そこはミッシングリンクとなる。逆にその鑑賞でクリアできたリンクが、より強い印象となって残る。フローチャート的な管理ではないが、要素どうしの乗算除算のように、作品経験の全体をフラグ的に分岐できるのではないか。

SM

鑑賞者の経験をフラグ管理するということですね。A,B,Cというコンテンツがあるとき、AとBを見た人、BとCを見た人、CとAを見た人ではそれぞれ作品の見え方が違う。最初に何を見てからそのあとに何を見るか、という順序の前半をフラグとして考えれば、得られる経験が分岐していると言える。

EO

昔「ゲームブック」というものがあって、それはビデオゲームやその前身となったTRPGなどのフラグシステムを書籍上で展開したようなものだった。物語に選択肢があり、何を選ぶかによって異なるぺージへジャンプさせられる。たとえば、出される課題をクリアできたらなばページ3に、そうでなければ4に進む、というようにハイパーリンクが張られている。リニアにページを読み進めるのではない。

ゲームブックのような、〈ついに見れなかったこと〉があったり、〈見てしまったもの〉があったりする邂逅の経験は、自分の作品や、今日の話題──〈フラグ〉にしろ、また〈バグ〉にしろ──に影響していると思う。

SM

ゲームブックは一度読むだけではリニアだが、何度も繰り返せるなかで、別の選択肢もあったというような可能世界の分岐がはっきり見える。選ばない選択肢も具体的に与えられていることでオルタナティブの存在がはっきりと把握できるからこそ、ノンリニアなさまがよく見られる。

EO

物理的に実装されているというのも僕はポイントだと思います。選択肢によってページ3かページ8に飛ばされるとして、後者のばあい、3から7ページまでは一気に飛ばすことになる。そのとき必然的に視界にはその飛ばしたページのコマや、そこに書いてあった文字たち、キャラクターの表情などが断片的に見えてしまう。少なくとも指の感触はそれを感じ取る。だがルール上それは読んではいけないので、認識しなかったことにする。目で見ること、あるいは手で触れることで、自分が到達しなかった可能世界を物理的・知覚的に感じてしまう。ビデオゲームでは、ルートAをプレイするなかで、可能世界であるルートB、Cそのものが知覚されることはない。反実仮想的に言及されたとしてもそれはあくまでルートAにおける「反実」でしかなく、ゲームブックのように可能世界の断片を直接受け取ることはない。これは実装のしかたの問題で、〈選ばれなかった世界〉の隠蔽がゲームブックではビデオゲームに比べて不完全だということ。いっぽうビデオゲームにおいては、あくまでそれがプログラムされたフローチャートでしかないという知からしか可能世界の理念は把握されえない。

SM

推論するしかない。ゲームブックではページをめくる過程で直接見られるような可能世界が、ビデオゲームでは想像や推測の範囲にとどまる。

EO

ゲームブックのような実装では、可能的なものが直接感覚できるようになっている。多くの美術展示は実空間に配置するので、このように可能世界、というか可能だった鑑賞のあり方はあくまで感覚できる状態にとどまりやすい。本作《11/11》も、ディスプレイの裏側や、内容は聞き取れないが存在は認識できた音声など──「聞き逃す」という現象は、ただ事後的に知るだけでなく、むしろ逃したものをその場で感覚的に把握できた状態をも含む──が、自動的シークエンスの上にあることで、コンプリート鑑賞を妨げるかたちで成立しているともいえる。

SM

ただ、ビデオゲームもリプレイすれば可能世界は把握できる。

EO

ビデオゲームにおいては、ただ一回のプレイでも、選択肢の存在や、あるいは慣習的に、選ばなかった可能世界があることは認知されます。そうしたものに対して、〈すべての要素を把握したい欲求〉、つまり〈コンプリート欲求〉というものが人間にはあると思います。選択できなかったイベントも、また手に入れられなかったアイテムなども可能的だったものです。多くのRPGや、あるいは『どうぶつの森』などはアイテムが豊富にあり、一回のプレイではすべてを網羅するのは不可能に近い。ビデオゲームにはたいてい攻略本があるが、そこにはすべての要素が一覧されている場合が多い。攻略手順を記す本なのでイベントの発生条件はもちろん、アイテムや、場合によってはキャラクターの台詞まで網羅されていることさえある。コンテンツの全要素を把握したい〈コンプリート欲求〉というのは一般的なものだ。これは単に経済的な執着──対価を支払った以上は、なるべく多くの要素を享受したい──というものというより、もっと一般的なものではないか。本や美術展示においても、一要素を見逃したとわかるとなんとなく補填したい欲望が生まれる。それはゲームを何周も繰り返す欲求だったり、攻略本を求める欲求だったり、あるいはプレイヤーどうしで情報を交換する欲求でもある。オープンワールド系の自由度が高いゲームは、ストーリーテリングなフラグ管理よりも、無作為な現象や、単純な因果の組み合わせによってプレイヤーの経験は成り立っており、すなわちありえた可能世界=プレイもほぼ無限に存在する。そこではプレイヤーの経験はより偶然的になり、個々のプレイヤーに固有の、ナラティブな印象が生まれる。そういった個人のプレイ経験を交換する欲求も、そのビデオゲームの可能性を汲み尽くそうという欲求と関わっているのではないだろうか。

SM

経験の多様性を尽くすにしても、たとえばリニアな分岐をすべて把握したいという欲求──線を集める──もあれば、単純に要素を網羅したいという欲求──武器やアイテムを揃える、つまり点を集める──もある。これらは違うものであり、何回もプレイするたびに分岐を変えることで変化を楽しみたい人もいれば、データ集のようなものを眺めて「こんなものもあるんだ」と喜ぶ人もいる。

EO

全要素を把握すれば、そのビデオゲームにはそれらを組み合わせた無限の可能性があるということは把握できるが、物語の形では把握できない。それは美術展示で言えば、静的に用意されたすべてのコンテンツを観たいというものに近く、どのような物語、鑑賞のシークエンスの中で見たか、という欲求とは異なるように思える。

SM

美術展示ではふつう点在する要素がコンテンツであり、展示者側は、順路をどのように通るかには趣向を凝らすにしても、受け手の意識においてはそれ自体をコンテンツとして感じられはしないと思います。点をつぶしていく、というのは基本的な美術鑑賞のあり方であり、リニアではない。それゆえに何度もその鑑賞をして線を網羅したいという欲求はあまりないかもしれない。

EO

点があるとき、その点を明瞭にする地がある。ゲームでいえば、キャラクターや武器という点にたいして、なんでもないような数字のグラフィックや風景、あるいは名をつけて同定こそ難しいが起こり得ることすべてが、〈コンプリート欲求〉の対象にならない地として存在する。これは美術展示でいえば、作品が架かっている壁そのものや、空間の柱、照明などにあたり、多くの展示では、それらが作品と同列に鑑賞されるケースは考えにくい。美術作品はすべて観て帰りたいが、柱一本一本を観るわけではない。全体から、観るべきものの総体が抽出されているわけです。しかしいずれのケースにおいても、鑑賞の対象としてそれらの存在論的な性格を揃えることは可能だ。興味深いアイテムと、単なる背景との間のもの。美術作品と柱のあいだのもの。欲求の対象になるべきかならないかは、とくに物理的条件においては程度の問題でしかない。すると、本来無視されるべき背景が認知対象に浮上することで、空間の情報量は膨大になり、何を網羅すれば〈コンプリート〉なのかわからなくなる。すると鑑賞=プレイは、より総体から全体へ、点在するコンテンツから線的シークエンスへ移行しうるのではないか。用意された五十作品を見ればよい、あるいは一つの包括的なインスタレーションを見ればよいというのではなく、作品か非作品かが判断できないものがばかりのなかで、網羅欲求が達せられなくなる。

SM

網羅欲求がそもそもなくなるんじゃないでしょうか。ある程度決まった数が予定されることで網羅の欲求があると思います。せいぜい五百匹のポケモンなら網羅するが、二万匹や百万匹まで増えると網羅欲求はそもそも生まれてこないと思います。最初から無限の情報が提示されると、欲求自体が台無しにされる。

EO

たしかに、そう考えると包括的なインスタレーションがそれ一つとカウントされて、細かな部分すべてに注視されるわけではないということとも繋がります。これは実際には無限に見出せるはずの情報を作品をカウンタブルにして〈有限っぽく〉するか、アンカウンタブルあるいは一括して〈無限っぽく〉するかの問題だと思いますが、そのあいだ、〈有限っぽいが、つぎつぎに見つけられる〉状況や、〈有限っぽいが、同時に与えられる情報の過剰や時間的問題などの理由で把握しきれない〉状況が、個別のバリエーションとして検討できるかと思います*12。

会場質問

Q1

〈意図の臭み〉のない、バグの一回性がすばらしいとのことだったが、それはグリッチで作品制作をするロサ・メンクマンの言う「ピュア・グリッチ」に似ている。グリッチにおいても、最初に起きた一回だけがピュアな価値をもち、それ以降は無価値だということだ。だが、グリッチがピュアかどうか、という問題はそもそも偽の問題ではないか。コンピューターのプログラムは思った通りには動かなくとも書いた通りに動くものであり、結果にはかならず再現性がある。JPEGデータをグリッチさせるとき、バイナリデータをいじってもエンコーダーがそれをJPEGとみなしている限りは開けてしまう。それは単に違うデータになっただけで、コンピューターにとっては〈グリッチ〉ではない。人間がそれを、意図した結果ではないという意味でグリッチやバグと呼ぶだけで、コンピューターにとっては、JPEGフォーマット自体が壊れない限りはグリッチやバグではない。この人間とコンピュータ的事実との認識のずれをこそバグやグリッチと呼ぶべきで、コンピューター側では何度でもその加工後のJPEGファイルを開けるのだから、そこでは〈最初の一回〉という問題は意味をなさない。再現性がある以上は事故ではない。ビデオゲームにおけるバグは、プログラムが複雑だからヒューマンスケールでは一度しか起きないだけで、チートアシストなどのツールで検証すればわかるように、原理的にはバグはいくらでも再現できる。

SM

その問題は想定済でしたが、〈アウラ〉という語で誤解を招いたようです。今回のトークでは再現性についてあまり触れませんでしたが、たとえば話題にも上がったミロのヴィーナスの腕の欠損もまた定常的な状態であり、いつ鑑賞してもそこに腕はないという意味で、再現性がある。〈一回きりの尊さ〉を本トークで言うときに想定していたのは、再現性の有無や物理的な定着の有無ではなく、たまたまそれができてしまったということ。人間とコンピューターとの認識のずれにバグがあるというのはおっしゃる通りで、冒頭で〈バグ〉の定義が「意図せざるもの」とされたように、コンピューター側としてはデータをただ読んでいるだけでも、人間側が、意図との合致にかんしてそこにバグを感じてしまう。だがやはりこれは偽の問題ではなくて、ピュアなものかどうか、という区別はある気がします。ある特定のプログラムコードをアプリケーションが読んでいるという構図は同じでも、作り手が意図したものなのか意図せざるものなのかというところに、その結果がピュアなものとして感じられるかどうかの線引きがあるのではないか。いじった以上〈意図の臭み〉というものはある。

質問者1 プレイヤーとしてゲームに接するのではなく、コンピューターの中が俯瞰できるような作り手として触れているならば、〈意図の臭み〉などはそもそも感じない。数十年しか生きられない人間がその有限性における〈この視点〉から物を見るからこそ、臭みがどうのこうのという話になる。

質問者1 プレイヤーとしてゲームに接するのではなく、コンピューターの中が俯瞰できるような作り手として触れているならば、〈意図の臭み〉などはそもそも感じない。数十年しか生きられない人間がその有限性における〈この視点〉から物を見るからこそ、臭みがどうのこうのという話になる。

SM

おっしゃる通りだと思います。神にとってはすべて自然なので、臭みも何もない。

質問者1 ゲームを作るというプロセス自体が神様に似ている。まずその世界がどのようなルールでできているかを一から書かなければならないが、それを人間のプレイヤー向けのリアリティとして構成するときに書ききれなかった綻びが、しばしばバグのように見える。これを現実の空間で起こすのは難しい。

質問者1 ゲームを作るというプロセス自体が神様に似ている。まずその世界がどのようなルールでできているかを一から書かなければならないが、それを人間のプレイヤー向けのリアリティとして構成するときに書ききれなかった綻びが、しばしばバグのように見える。これを現実の空間で起こすのは難しい。

SM

ゲームデザイナーの場合、ゲームエンジンそのものから作るわけではない。それらツールがもっている独特のバグさ、おかしさはゲームデザイナーにはいじれない領域であり、それによって意図せざるものが出てくることがありえる。逆に言語から作り、エラーがどのように起きるか把握している人にとっては、すべて予定調和となり〈バグ〉のようなものは感じられないのかもしれない。

Q1

アーティストの渡邉朋也《ツナとマヨネーズ》(2014)は、ポケットの中でくしゃっと折れてしまったレシートのその折り目を折り紙として記録・保存し、同じ折れ方でくしゃっとなったレシートをいくつも制作している。われわれの日常で「あるレシートがこのようにくしゃっと折れる」というのは一回的で反復しない出来事だが、これが反復されることで、世界がバグっているように見えてしまう。コンピューテーショナル・デザインとしての計算可能な再現性が現実に入り込むことでかえって現実が違うルールに侵食されたように見える。

EO

これは非再現性ではなく再現性がバグっぽさをはらむ例ですね。ニーチェの影響で九鬼周造が永劫回帰の時間を構想していますが、それはあらゆることが起こる時間の円環のなかに人間の有限性があり、その有限な生さえも何度でも同じように起こり、また無限の偶然のうちひとつでしかないものであるからこそ、そこに此性Hecceitasを見出す*13。九鬼はそのような、永遠の現在と無限の円環という二軸をもつ時間論において無限性と有限性を調停しようとしたのだが、そこでは偶然性を此性において運命、生の尊さとして読み込んでいく。バグはその萌芽として現れ、一回性・此性そのものとして現れることもあれば、ヒューマンスケールでは感じられない時間の永劫回帰という再現性として感じ取られることもある。此性と再現性はバグの表裏をなすのではないか。

Q2

私は言語表現をベースに活動しているので、宮沢賢治の話が出てきたのが面白かった。件のテキストでの〈バグっぽさ〉のようなものにかんして、これは「次の一行を書きうるか」という問題だと思う。こちらには明らかに知覚できない論理が露呈しているとき、ただそれが一回露呈するのではなく、宮沢賢治の論理では次の一行も書きうる。ビデオゲームやグリッチでは、JPEGの乱れや『ぼくのなつやすみ』の8月32日は、それをもう一度起こしても、まったく違う内容ではなく、同じように壊れる。先に8月33日が来るといったことはない。ゲームのバグから、製作者の意図に還元されないものを知覚したとしても、それが反復可能になったとき、プログラムの論理のほうに還元され、新鮮さはなくなっている。製作者の意図に還元されないようなプログラムが、ゲームのストーリーやフィクションとして溶出するとき、それを記した製作者はあくまで帰属者でしかなく、プログラム自体から別の論理が出てくるといった印象を受けた。メディウムが自律的に別の論理を出してくるということ。

EO

宮沢賢治の文にしろ、それがメディウムとして、文法や語彙においてもっているルールが、続きを書くことを可能にする。

Q2

続きを書くための論理が、そのメディウムの使用においてこちらが知覚できないとき、別の世界と接する回路が出てきてしまっている。この文章を模写することではなく、改めて自らのルールからその文章を書くことができるかどうかが、制作において問題になると思う。やり方さえわかれば、バグを起こす・再現することは誰にでもできるが、〈バグ〉を制作において考えるとき、次の一文が書けるかどうか、その〈ゲーム〉においてさらに別のバグを起こせるかということ。

ゲームブックの話があったと思うが、選択肢が二つあっても、バグの知覚によって、新しい選択肢が出てきてしまったりする。それは次やその次でも再現できるのか、それともその瞬間ごとに、四つ目、五つ目……といった次々新しい選択肢が出てくるのか、という違い。

SM

ゲームは上演芸術の一種で、音楽には楽譜、演劇には脚本があるように、何かしらのベースにもとづいて出来事として上演するというプロセスが必要なものです。プログラムがあったうえで、それをプレイヤーが実際にプレイすることで出来事が生じる。いっぽうで絵画などは出来事芸術ではないので、モノがそこにあればそれで十分。文学も同様で、印刷物そのものではなくとも作品は文字列という静的な対象としてあり、上演されるわけではない。このあいだで、〈バグ〉という、意図とはそぐわないもののあり方は異なると思います。

上演芸術においては、まずあるルールから外れてしまうというバグもあれば、プログラムに仕込まれている、つまりルールそのものに存した再現可能なバグもある。正しい楽譜を演奏し間違えるか、もともと間違った音符があるせいで必ず間違った演奏になるか。いっぽうテキストでは、テキストのレベルで間違っているパターンしかない。上演ごとの反復やそこにおけるバグということはない。

Q2

トークに挙がった小阪淳《疎通》のようなものは既存のルールを前提とした〈バグ〉とは言い難い。いっぽうで宮沢賢治のそれは、彼が違う論理を有していたことが知覚できてしまう。

SM

それら二つの〈バグ〉のあいだには統語論、意味論といった位相の違いがある。小阪作品はそもそも読めない、フィクションが存在しないので、文字として認定する統語論のレベルでおかしい。宮沢の文章は意味内容がストーリーとしておかしい、つまり意味論のレベルのものです。おかしさのレベルが違う。

EO

トークでは、「〔一字不明〕」という「そこまでのテクストの文字のルールでは読めない文字がそこにあったんだろう」という統語論の方向に位相がスライドしました。文字の統語論というのは本来テクスト作品では話題にあがるものではないので、結果的に話が曲がって行ってしまいました。ただ、たとえば佐藤友哉『1000の小説とバックベアード』(新潮社、2007)では潰れた文字のようなもの(「■」)が出現しますが、そこでは統語論的に文字、可読的なものの審級が問われているので、そこでもし「日本語の文字に似ているがしかし読めない文字」が登場しても、〈バグっぽさ〉はあれど──というかそれを活用しており──、〈バグ〉ではない、という向きに判断されるだろう。

SM

ゲームについても統語論・意味論の話は適用できて、レンガの部分に人物が入ってしまっているのは意味論的におかしいが、画面がぐちゃぐちゃになっているのは意味を見いだせない統語論的なおかしさ、表現のレベルのおかしさです。〈バグ〉にはいずれもあって、そもそも同じ概念で呼べるものではない別物かもしれない。宮沢の一文は「普通に読む」ことが可能で、その周囲や世界との関係を考えたときにおかしさを感じる。それも〈バグ〉概念で拾っていいものだろうか。

Q2

言語の場合はそのようなおかしさはすぐ制作者自身の論理につながっていくのだが、ゲームの場合は製作者の意図から外れた論理に繋がる。前者では、こちらに理解できないルールを相手がもっているということに直結するいっぽう、後者ではプログラミングが間にはさまる。

SM

どれだけ作者がコントロールできるかの違いで、文学の場合作者がどのような文字を置くかというのはかなりコントローラブルであるが、より技術の必要な、たとえば楽器演奏におけるミスはコントロールされたものなのか判別しがたい。そこから、意図されているのかどうかという曖昧さが生まれ、問題に挙がる。テクストはコントローラビリティが高いから、文字が意図されたものかという問題は無視される。ゲームのプログラミングは、完璧に書けばその通り動くとはいえども、実際にはミスを多くはらむものだし、そこに差がある。

Q2

詩作などでは、文字を置く置かない以前の段階でコントロールがきかなくなることもありうる。その領域までいくとゲームのそれに近くなるかもしれない。

SM

想定のレベルでコントロールが不可能でも、即興で朗読するといった場合をのぞいて、最後に文字に定着するプロセスは詩でも必須ですよね。その段階でコントロールできないということはあまりないと思う。タイプライターの挙動がおかしいというものを想定しないかぎり。

Q2

テクストが確定しても、その読みまでコントロールできるわけではない。ゲームのプログラムが変わらないように、詩の文面も変わらないが、それをどう再生するかは変わりうる。エラーのように入り込んだ宮沢の文でも、それを前後とつなげてしまうことであるプレイの方向ができてしまう。

EO

ところでご質問の前半の部分は、死と身体の話とパラレルかなとも思います。身体は記号的にしろ経験的にしろ生のルールをもっているが、それは、日々起きる少しずつルールにはそぐわないことを包摂しながらも、またそれが外部を参照して更新した身体として明日を生きる。そこで、死という外部は、取り込んでまた明日へ繋げるということが不可能な究極点、〈最後のバグ〉だと思う。続きのフィクションが、同じ身体のルールで作れないことを死と定義できるのではないか。*14