カラオケボックス

Surfin’展

の二日後にインターネットで『そうして私たちはプールに金魚を、』

(2016, 長久允監督)を観た。それのある序盤のシーンで、主人公の女の子たちが、カラオケボックスのなかで森高千里の《17歳》を、踊るように熱唱していた。割れる音。上手なわけではない大声。カラオケの記憶はいつもそうだ。Surfin’の搬出が2時くらいまでかかってしまったので、そのままメンバーで御徒町のカラオケにいった。始発を待つのだ。カラオケは愉快だ。カラオケボックスは言うことの聞かない空間で、エコーは鳴るだけ鳴るし、飲み物はどこかでこぼれている。歌声で話しはぜんぜんできなくて、隣の人の声もきこえずなんども耳に手を当てて、まちがっていない範囲で笑う。だいたい空調がおかしくて、あそこでは一緒にいるのかいないのかわからない。べったりと溶け合いながら、おたがいの言っていることはわからない。ただマイク越しの歌声だけがすべてを貫いていて、履歴をいくらさかのぼっても、知らないひとの知ってる趣味だけがつづいているし、デンモクはいつも想像より重い。

展示における禁止について──山本悠のステッカー

Surfin’は会場内で撮影した写真のSNSが禁止でした。で、作品のうちには持ち帰れることのできる、ステッカーの作品があったんですね。

で、それを、「文字通り”会場内”ではなく、会場の外で」撮影してSNSにアップするツイートが多かった。投稿の欲望の話はおいといて、ところで会場内写真の投稿禁止というのは二つの意味が推測されるんですよね。①会場内の作品を流出させるな。つまりある種ネタバレや、「on web鑑賞」への抵抗。②防犯。住所も公開せず、他人に漏らすなと伝えていたので。

これらはそれぞれ別の理路で推測できるし、どちらも互いを反駁しきれない意味の重なりなのですが、当のステッカーは会場外に持ち出せるので、リテラルに禁止を読むとき──つまり、「会場内で撮影しない」──その写真の会場外での投稿は禁止に抵触しない。でもこれは、もし①の意味で禁止を読んだときは暗に抵触するんですよね。たしかに会場の中じゃないけどさあ、と。こういう文句が実際にあるというわけではなく。あるいはまた②の意味で読まれるならば逆に、場所がわからないような、特にステッカーは小さいので、その接写画像は容認されるべきだと。会場内といえども、場所がわかるようでなければいいでしょう、と。しかしこれはリテラルな読みには抵触する。どこかわからなくても会場内で撮った写真だから。言ってしまえばリテラルには、会場内でどこか暗闇を撮影した写真も抵触する。壁にカメラ押し付けたりしてね。でも防犯上の問題なんかないし、ネタバレになるわけでもない。いずれにせよステッカーは、それをどう撮影したいか、あるいはしないか、という行為を誘発するときに、禁止からの意図の読み取りあるいは読み取ら”ず”を浮き立たせる。

こうした、ある禁止の〈(仮説的)意図〉

*1を脱臼する行為、いわばバグとして、当のステッカーこと山本悠《情報くんと物質ちゃん2017》(の一部)は機能したんじゃないか。

……と書いたところで、正しい文面は「展示室および展示作品の写真撮影は可能ですが、不特定多数が閲覧できる媒体にはアップロードしないでください」だと見つけた。勘違いでした。展示作品の画像はネットにアップするなとリテラルに読めますね。でもう一度考える。

このとき禁止は改めて、ステッカーがあることで、①に見えるんですよね。なぜなら会場外へも持ち帰れるステッカーも展示作品なのだから、なおそれも撮影していけないならば、それは防犯上(②)というよりやはり作品のネタバレ防止の意図(①)が強いだろう、と。ただこれは「②でなく①」ではなくて、②と①との関係がすこし布置転換されるということ。「ネタバレ防止か、防犯かな〜」から、「防犯というよりネタバレ防止かな〜」になる。

ただし重要なのは、ステッカーがなくとも、①と②とはなかなか判断つかず、強いて言えば、展示室”および展示作品”と書いてある点で、①のニュアンスが強いのだろう、と読み取れること。すると、じゃあいずれにせよ「ネタバレ防止、兼防犯」ということで決着だ、となりそうだけど、そうじゃない。ステッカーはそれがある事自体、持ち帰られること、そして持ち帰られて会場外で撮影されること(、そして禁止に抵触すること──まあ問題はないと思います。消せとか言ってるわけじゃなく……)自体で、そうした禁止のリテラルな読みと、仮説的意図との拮抗を、一瞬でも脳裏に浮かび上がらせるということで、そのときステッカーは、それにかかわる禁止とともに見られている。

*2ある抽象的な禁止は、(そのドメインにおいて)禁止される具体的事例とのペアとして意味をもつのだ。「蛇口を使うな」は、実際に部屋に蛇口があったことでようやく意味をもつ。蛇口のない部屋について蛇口を使うなという指示があるとき、それは宙づりになってしまう(ないし、ここにない蛇口、不在の蛇口、夜の蛇口と関係する限りで意味をもつ)のだ。逆にいえばこのSurfin’という展示では、事例に対する禁止を必ずセットで見なければならない、という課せられたメタルールが、度重なるメールだけでなく、鑑賞者のオブジェクトとのやり取りや会場での身体のふるまいにおいても、強調されていたとも言える。つまり、リテラルに非作品である(署名がない)蛇口への指示や、リテラルに作品である窓*3への指示、リテラルに作品ではないが作品鑑賞にかかわる照明への指示など、が、その対象とともに見られることを要請していたということだ。

このメタルール、作品は常に禁止とともに提示されるということは、いかなる展示室にもあらわれる、とパラフレーズしてもいいのかもしれない。このとき、複数の禁止がSurfin’のハンドアウトに〈羅列〉されることの意義が見出される。この羅列はしまいには「内側から鍵をかけないでください」という展示の成立そのものに関する禁止にいたって、Surfin’が成立している展示-媒体そのものの存在論的な輪郭をさえ顕然させてしまうのである。

ステッカーは不気味にこの意味のレベルを瓦解させてしまうのだが、この「内側から鍵をかけないでください」という禁止は、ある極限的な禁止として、展示が成り立つための禁止としてこの羅列の最後に強烈に敷かれている。この二つの方向は、展示作品、扉、蛇口、照明、鍵、窓という並列によって準備されている。展示における禁止というパレルゴン。?

大岩雄典・永田康祐作品の情報の物質性について、あるいは「サーフィンは崇高」

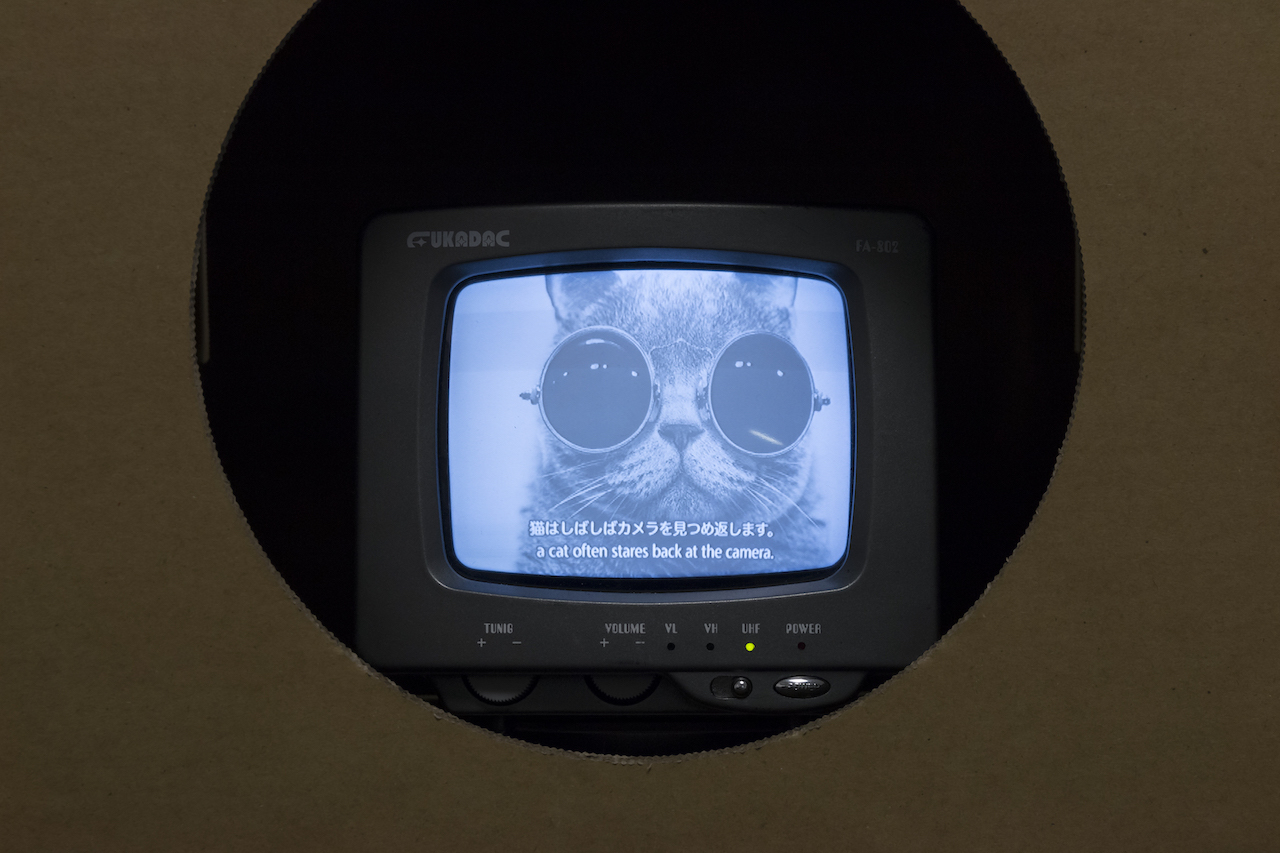

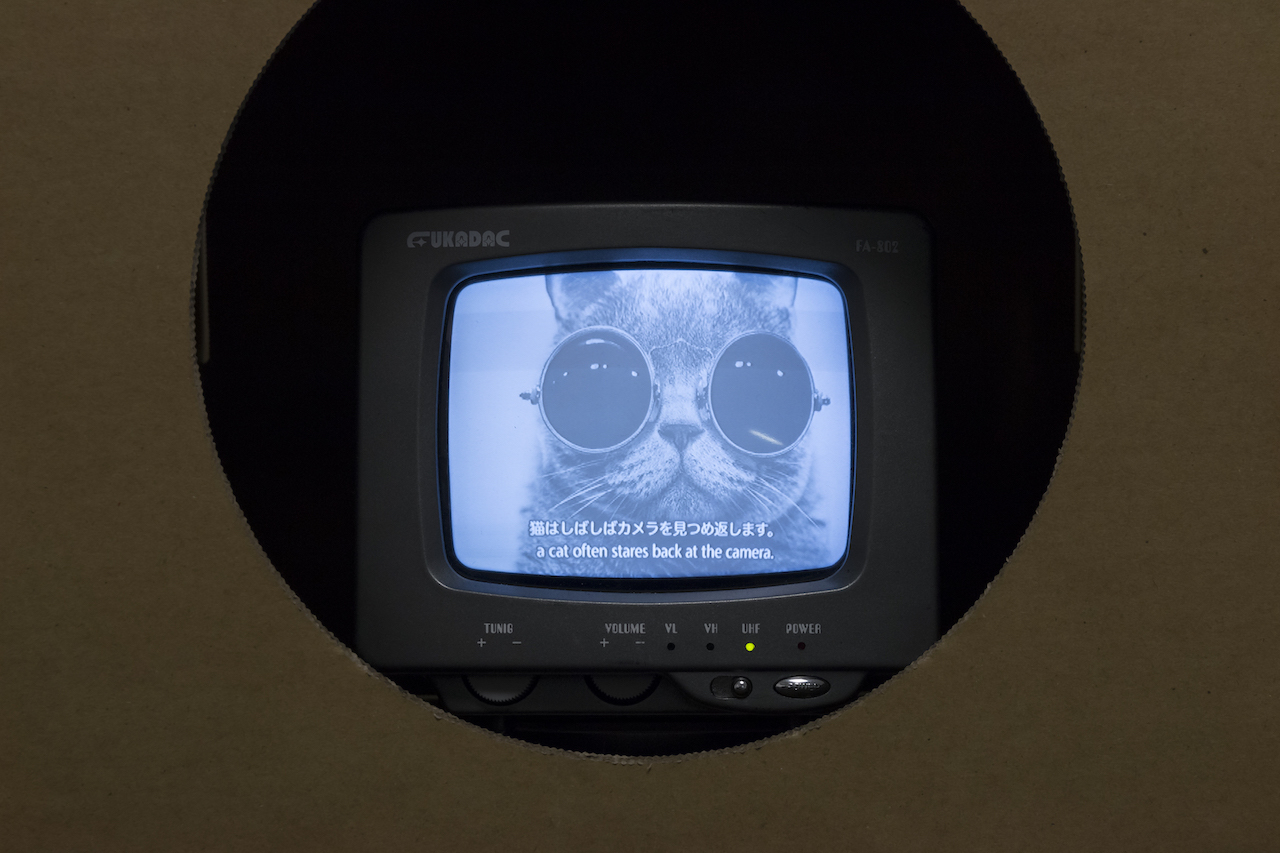

大岩雄典の映像作品《

五階くらいの高さから落ちても(あの)猫は死なないという──じゃあイエネコは?》のおおまかな構成は、複数のチャプター「〔…〕の冒頭で、『この猫は公共の領地にいます

(This cat is in public domain)』『この猫は私的な領地にいます

(This cat is in private domain)』というキャプションが入る。」

*1というもので、福尾匠はこの作品、とりわけテクスト内で言及される「猫は『AであったりBであったりする』という反転あるいは重ね合わせの原器なのだ。猫がいるから私たちはパブリックとプライベート、現実とインターネット、存在と非在という、異なる形式どうしの関係とその反転について思いを巡らせることができる。」と評している

*2。

あえてここでパブリック/プライベートを取り上げると、この対構造は永田康祐《Sierra》のナレーションにも、もちろん見いだされるものだ。永田作品は、マッキントッシュのOS名の由来にもなっているシエラ山脈から着想を得た、操作可能な映像作品だ。それはコンピュータのつながれたディスプレイと、ワイヤレスでつながれたトラックパッドとキーボードからなっており、ふつうにデフォルトのデスクトップであるシエラ山脈の画像が表示されたかと思うと、それが実は映像で、山脈の地理的内容や生息環境について、つまり〈パブリック〉なナレーションがはじまる。しばらくするとGoogleストリートビューから取られた画像を映し出すウィンドウがポップアップし、その語り部はうってかわって、ある凄惨と思われる事件の生き残りのようであるのだ。なかなか事件の大枠も読み取れず断片的に、ごく〈プライベート〉な経験の記憶から語られるそれが、検索の欲望をうながし、あなたは手元のトラックパッドとキーボードで……ということだが、ここではあえてインタラクティビティに集中せず、そのメディアにおいて物語の語られる構造に注目してみる。

永田のそれは一言で言ってしまうなら「多層的」だ。デスクトップにウィンドウが乗るということだけでなく、物語の語られない部分を検索したり──そこで鑑賞者は、よりパブリックな記述あるいはもしかしたら、また別のプライベートな報告に出会いうるだろう──、ブラウザには地図やヨセミテ国立公園へのリンクが登録されていたりと、メタ化するのとは異なる意味で、多くの物語りが全体および部分において重なりあって複層性をもつ、と、まあこの「層」という語も比喩でしかないのだが。いっぽう大岩のそれは「並列的」であり、個々のチャプターはだらだらとかつ分断されて並んでおり、鑑賞者の(トラックパッドを滑り、キーを叩く)指でそこに穴を穿つこともできない。永田作品はプライベート-ウィンドウが閉じたり開いたりすることで、パブリック-デスクトップのうえにそれが現れているということが強調される。つねに「パブリックな語りを背景に見る」ことがメディアに要請されるのだ。いっぽうで大岩の背景は切り替わる。パブリックドメインの猫の画像のときに流れる、「猫一般の話」は、プライベートな猫映像が流れるときには、押し黙ってしまう。ただしはじめのチャプターだけはプライベートな映像に語りがかぶさっていたり、最後のチャプターにはすでに亡くなった猫の画像に語りがかぶさっていたりと、むしろ通奏低音となる途中のチャプターでの構造にたいして倒錯するような演出が最初と終りをなしている。こうした倒錯性は、永田作品のデスクトップのはじに『シャイニング』

*3のワンシーンの映像ファイルがこれみよがしに置かれていることにも通ずる。雪山での凄惨な事件を描く『シャイニング』はプライベートなフィクションだが同時に全世界的に知られたパブリックであり──またそれがさらに、あるコンピュータのデスクトップというプライベートな場所に保存されていたり──、虚実入り乱れつつも複層的に交差しあうような、インターネットにつながるシエラ山脈の物語とは異なり、分断されたある架空のフィクションという立ち位置にある。

とはいえ、こうした、ナレーションのメディアについての細かな考察のうち、時間的継起による効果に注目したいと思う。大岩作品は文字通り「矢継ぎ早」なのだ。およそ19分にわたる時間、ナレーションはずっと猫の話を、思弁的というか、連想的に語り始めるために、もはや何を言っていたのか、2チャプターもすると曖昧になってくる。それも英語と日本語の字幕が同時にあり、英語のほうを読み上げるインドネシア発音がまた屹立するなどして、単位時間あたりの情報量はつねに過剰だ。対して永田作品の読み上げ音声は機械音声をもちいている。機械音声はおおむね、誰にでも聞きやすいもの、訛りという物質性を除去したものとしてあらわれる。字幕は日本語だけで英語はない。英語と日本語両方の字幕を並べるために文法の対応などで苦労し、それが口調自体に物質性としてあらわれている大岩のテクストとは対照的だ。また永田作品の話は、連想的でなくそれ自体継起的な記憶の語りであったり、整理された科学的記述だったりと透明性が高く、「追ってゆく」ことができる。追ってゆくことができるために、具体的な部分の理解と、おおまかな「筋」という二重性が、鑑賞者(読者、と言えば、小説を読む経験になぞらえてわかりやすいかもしれない)のなかに生じ、多層性への駆動をなす。いっぽう大岩作品には、「猫」の頻出のみならず、同じモチーフや言い回しが乱用されている。「step」や「hole」、「from off the streets」といった言葉の再登場は演出過剰ゆえに印象的で、なおかつ中盤で「同じ言葉を噛む」ことについてのレクチャー

*4があるのだからなおさらだ。そうした繰り返すモチーフは多層性を生むというより、ばらばらとした記憶を一瞬不確かに通貫させる、「さっきも聞いたな」という弱い印象を与える。いわば、(インターネットにつながれ、またインタラクティブであるという意味でも)半開放的な永田作品は、情報の「奥、あるいは手前」という方向性に、(トラディショナルな映像で、かつ思弁的語りの)閉鎖的な大岩作品は、情報の「横並び」という方向性に支えられているという点で、対をなす。

こうした構造を、たとえば「数学的崇高/力学的崇高」という対比になぞらえることもできよう。ひとが数学的崇高を感じるのは、カントの用語で、ある情報の継起にたいして、その量が多すぎるために人間が全体を総括できなくなり、つぎつぎに部分的把捉するしかなくなるようなものに直面したときだ

*5*6。力学的崇高とはむしろ雷などの自然現象に見られる「威力」への恐怖だ。さて、大岩の作品について改めてパラフレーズする必要はないだろうが、永田作品に「力学的崇高」を見出すために、まずこのテーゼを提出して考えてみる。「インターネットとはもはや自然環境である」。もちろんこれは文学的な表現だが、そもそもカントの「力学的崇高」の説明における自然現象もある例示として示されているばかりであり、いわばこれは図式的に説明するための布石としてのテーゼだ。インターネットというある環境において、情報デバイス-化された-人間が感じる「威力」とは何か。それはインターネットという巨大な情報がそれ自体「闇」として顕現することではないか。もちろん永田作品は時間芸術の形態にのっとり、ほぼシングルナレーションで進む以上、情報の出現は継起的であり、大岩のような「だんだん認識がキャパシティオーバーしてくる」ということももちろん起こるのだが、重要なのはこの作品は「ネットの奥へ奥へ」あるいは「手前のディスプレイの無底へ」という前後・奥手前の方向性に駆動されているということだ。ある凄惨な事件のそれ自体の「底知れなさ」は、福尾匠が言うようなGUIそのものの「底のなさ」

*7とパラレルに、インターネットの情報の網自体の「底のなさ」とも言えよう。検索してもなにもわからない、ということは、ネットユーザーなら必ず直面するだろう「検索の限界」である。(いやむしろインターネットそのものの限界だ、と言うのはいささか狭量すぎるだろう)それはある欲求された検索

*8にたいするシステム自体の「強度的全体性」

*9が、あのGoogle検索結果の画面の白さとして立ちはだかる。ヒットしないときの真っ白さ、あれもひとつの稲光だ。

こうして、大岩作品についても永田作品についても、情報ネットワークの「物質的眺め」

*10がここで見出されている、と言ってしまおう。ただしこうした見立ては前者作品から要請した対比であるというのは注意されたい。有り体にいえば思弁的曲解であり。むしろ永田作品の私秘的な語りと公共的な語りとのあいだの大きすぎる(ゆえに前者をアクセスしがたいものとしている)距離こそが、ある情報の逆説的「力」なのだと言い添えることも可能なのだから。あるいは、Sur-finとは超-限界という意味ならば、それは崇高

(sublime)が、sub-limeすなわち「超-限界」という語とおなじじゃないか、と言葉遊びさえできるのだ。

の二日後にインターネットで『そうして私たちはプールに金魚を、』(2016, 長久允監督)を観た。それのある序盤のシーンで、主人公の女の子たちが、カラオケボックスのなかで森高千里の《17歳》を、踊るように熱唱していた。割れる音。上手なわけではない大声。カラオケの記憶はいつもそうだ。Surfin’の搬出が2時くらいまでかかってしまったので、そのままメンバーで御徒町のカラオケにいった。始発を待つのだ。カラオケは愉快だ。カラオケボックスは言うことの聞かない空間で、エコーは鳴るだけ鳴るし、飲み物はどこかでこぼれている。歌声で話しはぜんぜんできなくて、隣の人の声もきこえずなんども耳に手を当てて、まちがっていない範囲で笑う。だいたい空調がおかしくて、あそこでは一緒にいるのかいないのかわからない。べったりと溶け合いながら、おたがいの言っていることはわからない。ただマイク越しの歌声だけがすべてを貫いていて、履歴をいくらさかのぼっても、知らないひとの知ってる趣味だけがつづいているし、デンモクはいつも想像より重い。

の二日後にインターネットで『そうして私たちはプールに金魚を、』(2016, 長久允監督)を観た。それのある序盤のシーンで、主人公の女の子たちが、カラオケボックスのなかで森高千里の《17歳》を、踊るように熱唱していた。割れる音。上手なわけではない大声。カラオケの記憶はいつもそうだ。Surfin’の搬出が2時くらいまでかかってしまったので、そのままメンバーで御徒町のカラオケにいった。始発を待つのだ。カラオケは愉快だ。カラオケボックスは言うことの聞かない空間で、エコーは鳴るだけ鳴るし、飲み物はどこかでこぼれている。歌声で話しはぜんぜんできなくて、隣の人の声もきこえずなんども耳に手を当てて、まちがっていない範囲で笑う。だいたい空調がおかしくて、あそこでは一緒にいるのかいないのかわからない。べったりと溶け合いながら、おたがいの言っていることはわからない。ただマイク越しの歌声だけがすべてを貫いていて、履歴をいくらさかのぼっても、知らないひとの知ってる趣味だけがつづいているし、デンモクはいつも想像より重い。