I

p.9丁度傍らを通りかかったわたしへ向けてこんにちはと声をかけると、こんにちはと返事が戻った。

まず「わたし」が二人称的にあらわれる。しかし固有名詞でもなく、ここでは〈一人称それ自体〉でもある。*1

本来こういう自己言及的構造のテクストは、アイロニカルな位相構造あるいはその錯覚の記述に終始するばかりになりかねないのだが、区役所のくだりなど、その構造記述を破壊しない程度のユーモアを混ぜ込むことで、話が推進するようにしている。*2

p.16〔テクストが自らの名の候補とする「夫混元既凝氣象未效無名無爲誰知其形」に〕旧字体が混じっているところもおそらく面倒を引き起こすだろう。区役所の転入届あたりで揉めそうだ。

ところで同様に、

p.18大体この「夫混元既凝氣象未效無名無爲誰知其形」にさえ、校閲さんの赤が入った。連載時にも入ったし、書籍化の際もさらに入った。

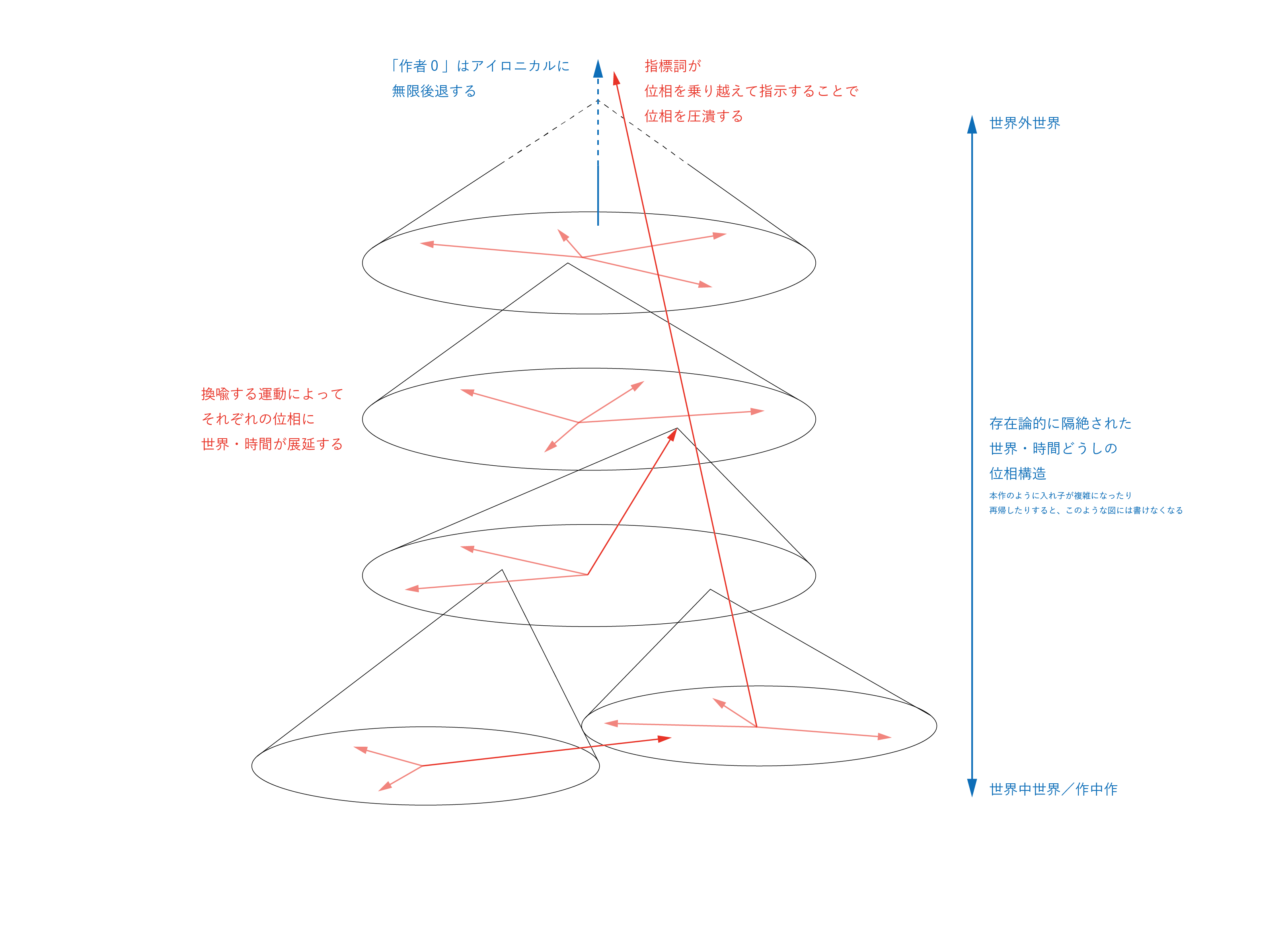

という記述は、校閲前/連載/書籍という、存在論的に隔絶された三段階そのものに影響している。つまり、「最終的に書籍化されたことが書籍化前の校閲において確定できないのに、こう書かれてしまっている」という決定不可能性を、「この」という指標詞をもちいて、いわば圧潰する操作なのだ。*3

これは、実際には校閲は数度行われる、という平板な理屈を一見圧縮することで可能になっている、とはいえ面白い。「書き直し」の系は脱稿という地平をどう考えなければならないか。なぜ脱稿できるのか?

II

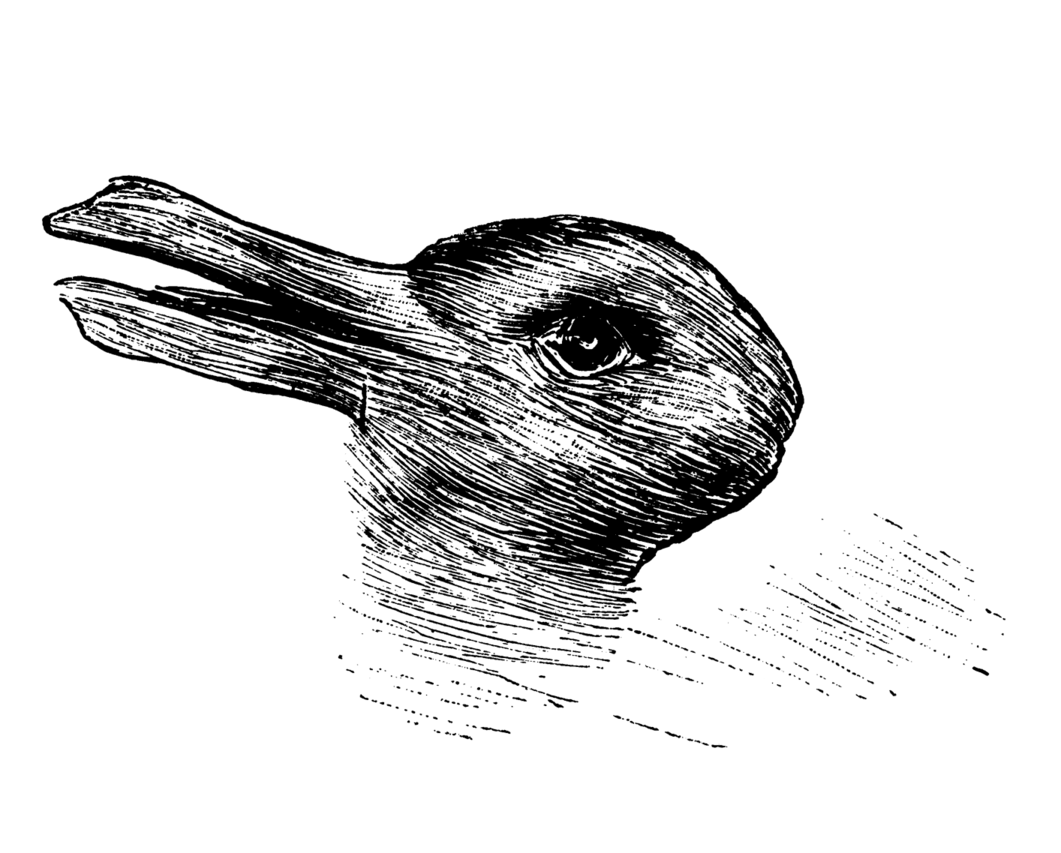

p.36アヒルにもウサギにも見える多義図形があるだろう。これは当然、アヒルに見えたりウサギに見えたりするわけなのだが、アヒルでありかつウサギであるという生き物として見ることはできないとされる。

fig:ウサギ-アヒル図。Fliegende Blätter, 1892。

fig:ウサギ-アヒル図。Fliegende Blätter, 1892。

本作で錯視画について言及があるのは示唆的だ。つまり線画のダイアグラムが、それ全体の〈見-え-方〉によって、各部の読み方ないし諸関係が変わる、ということである。その〈見-え-方〉は記号のイコン-類似に支えられている。アヒル-ウサギ図はゾウのダイアグラムとしては見れない。こうした見方の変化は、つまりは換喩的な操作の波及を指す。どこかを「アヒルの一部」だとみなすと、他の箇所もつぎつぎに、アヒルの身体を構成する部分である、とみなされるのだ。

本作は、文書が読まれる運動と、それが書かれてゆく運動を重ねながら、後者において生成のフィクションが展開されることで、それこそアーティストstudy tablesの展示『(real) time と study tables』の関心であったような「real time」性が上演されている。ただし、本作でいう「time」はstudy tablesが取り組む認識されるものというより、存在論的な、読む-時間/記される-時間のほうに傾いている。*5

だが本作においてテクニカルに作動しているのはそうした形式と同時に、水平な換喩的な操作である。もはや垂直構造だけというのは退屈というか、それは極論、「いまこのように書かれ始めていまこのように書き終わった」と、〈いま〉の指標詞を分散させることで容易に達成できてしまうのである。やはり眼目は、物語的な展開を許すのは換喩的な操作という点だ。本来時間は暗喩的にその存在(というか外-在というラカン用語を使ってもいいだろう)を確保されるのだが、それがひきのばされて展開するには、換喩が必須なのである。*6

p.46目の前の登場人物に目をやると、これは当然ただの人名であり、というか机の上に置かれた一枚の名刺にすぎず、星川夕とそこにある。

とか、うまい構文だなあと思う。基本はアイロニー。しかし間に換喩を挟み込んでいることで、その内部に時間を展延する。

III

p.67本当はこの連載の第二回目がここからはじまるはずで、星川あたりがその内容を語ることになっていた。本来ならばその段も終わり、わたしはそろそろ、原稿のバージョン管理やテストの方法あたりの話題に目を向けるつもりでいたのだ。

p.66これが一週間前の出来事であり、英多は今、マイアミにいる。

III章はじめ。当のテクストの内容にかかわる日記的描写のあいだに、三人称でかつ心理描写のある物語をこれみよがしに挟む、これみよがし。〈わたし〉を、書き手とテクストと登場人物、という複数位相を折衝する存在から解任したことへのユーモア。*7

なによりこの章の存在自体が、もともとのスケジュールから遅れたという由での〈時間の展延〉そのものである。だらだらと和歌集の名前について御託を並べる無為なかんじが、その展延のための換喩的質を保っているのが瞠目で、こういうやり方があるのか、となる。

ひきつづき、pp.81-82にはまた愚痴のごとく、非物語的で、ときに楽屋落ちや作者日記を衒う記述がある。そこから、「暗さでいえば、」という換喩を蝶番に、また物語へ戻る。ここでは、すでに人称性を脱臼された〈わたし〉が、雀部という名を与えられ位相を分けられたにもかかわらず、いまだ一人称代名詞と同形であるために、作者の声に聞こえてしまう。そうした残り香を利用している点でも二重に換喩といえる。〈わたし〉どうしが換喩する。*8

そのあと、それら記述が、作中人物英多による文章だった──つまり位相の異なるテクストだった、と明かされた。時間を展延する運動と格納する運動、それ自体をテクストがシームレスにつないでしまうこと。これは、p.73で、マイアミにいる英多が、本当の自分はボストンにいて、マイアミにいる自分のさまを書いているのではないか、と予感することとペアになっている。

pp.81-82わたしはこれをふざけて言っているのではなく、極めて真面目な話をしている。どうしてふざけていると思われるのか理解できない。どこかの情報系の大学院生が研究として行ったなら、修士論文くらいには妥当するだろう。〔…〕機械に言論を支配された暗い未来を想像する必要だってないだろう。〔…〕/暗さでいえば、ビーチの波打ち際をこんなことを考えながら項垂れて歩いているわたしの現状の方がよほど暗い。

p.73ふと、自分〔=英多〕はどうしてこんなところにいるのかと思う。一体自分は誰なのかと思う。なぜ今このときに本当の自分はボストンにいて、こんな自分のことを書いているのかと思う。

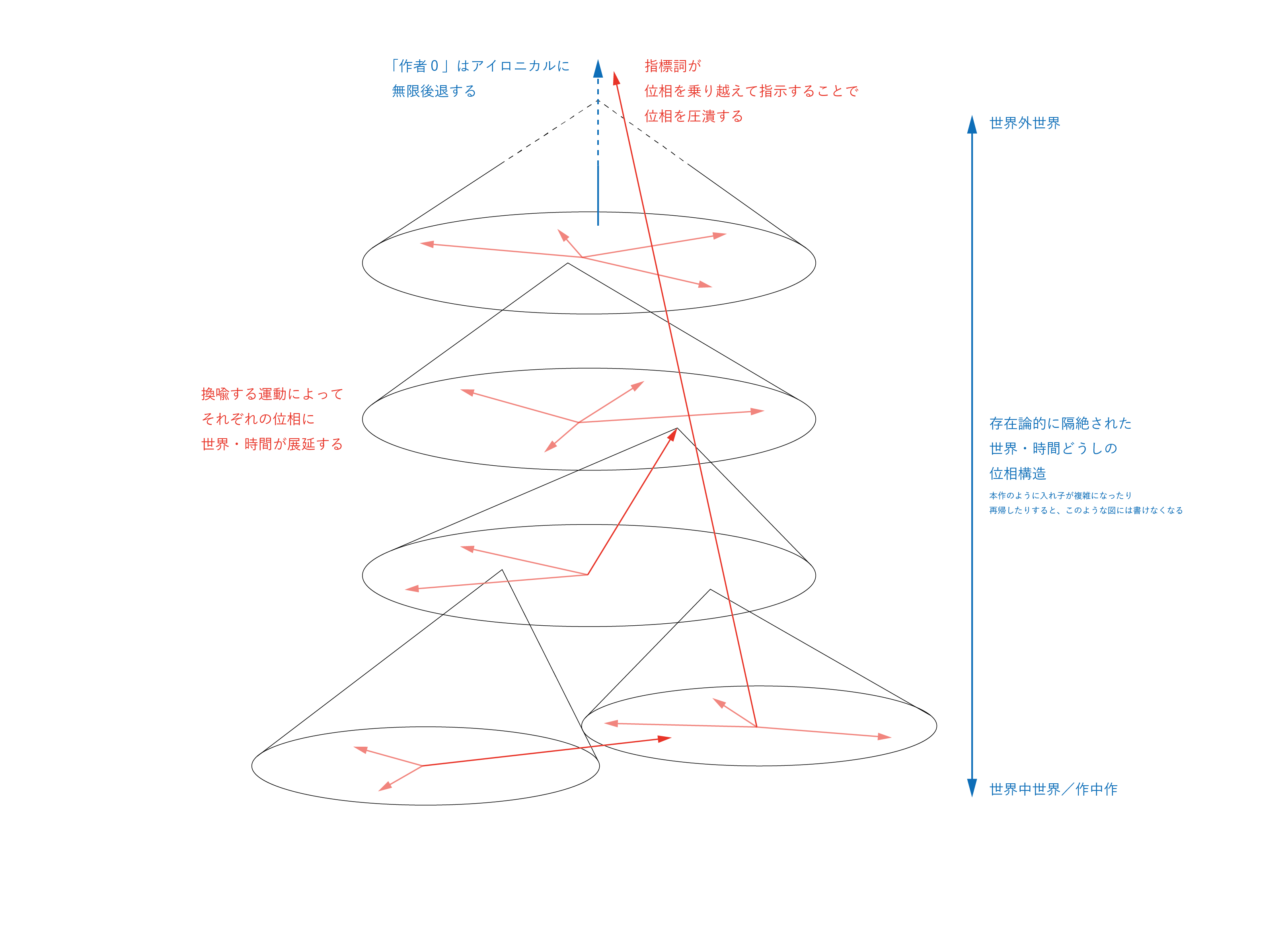

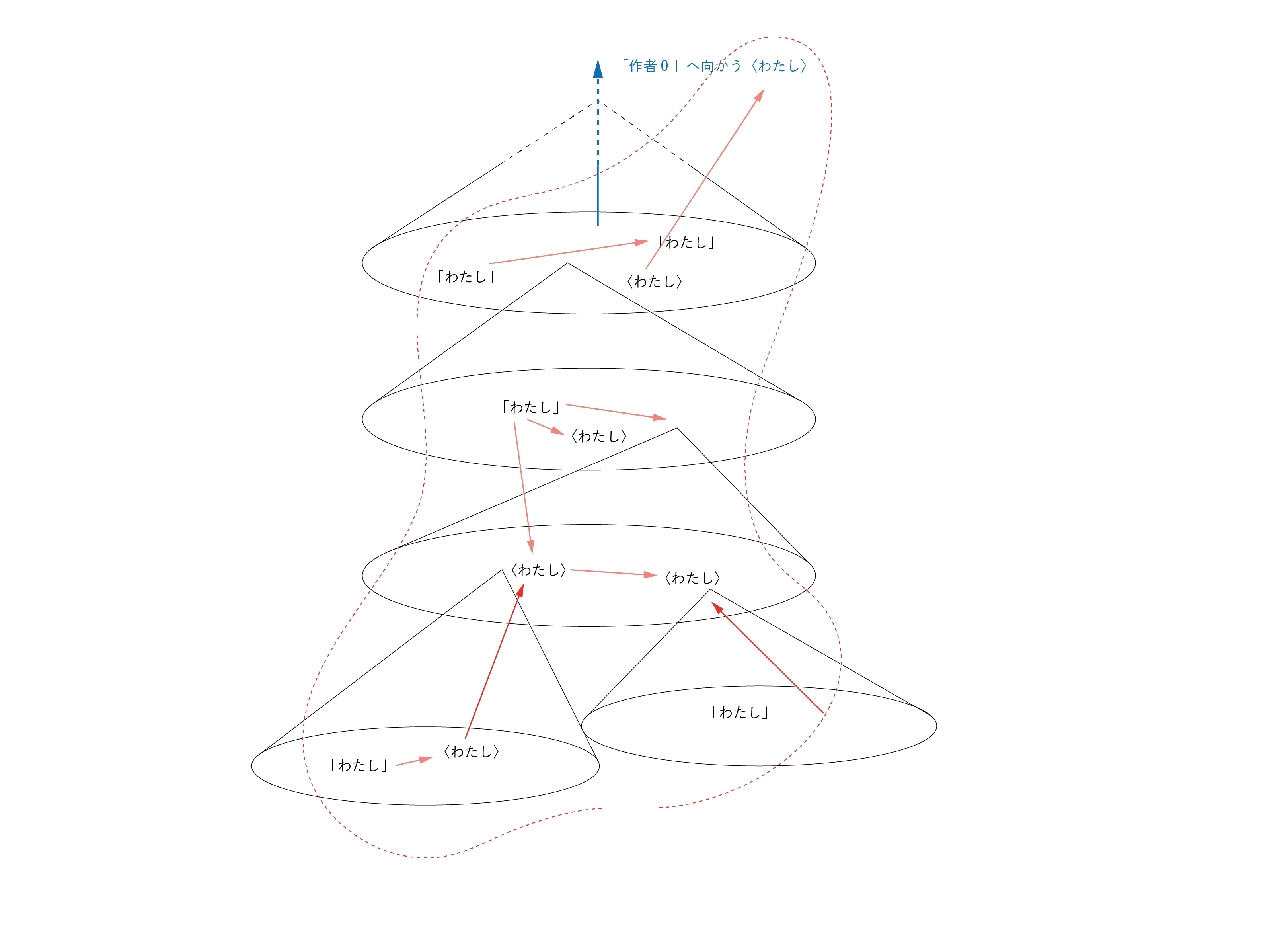

fig:位相と換喩。*本作の構造の図ではない

fig:位相と換喩。*本作の構造の図ではない

さらに、その直後に出てくる、危うく落ちてきた椰子の実を「犯行」とみなして展開される二つの推理はそれぞれ、強迫神経症的な暗喩の横溢と、精神病的な換喩の横溢と、が寓話化されていて、それぞれミステリー/お伽話、と分類さえされている。*9

IV

p.117自分たちが何を忘れてしまったのかを知らないのだから、思い出せない。しかしなにかそうした形で過去に存在した設定は漠然とした印象として残り続ける。そこにいたはずなどはないのに懐かしく思える見知らぬ場所の記憶として、望郷の念として。そこへ埋められている別バージョンの自分に対して。

直前の、森の中での謎めいた記述が、〈いまの、この〉原稿の別バージョンだった、とされる。章頭で英多が愚痴ていた、それまで書いてきたバージョン差分──つまりは存在論的に分岐した兄弟──の出現とその統一性のなさ、という話に合流する。

p.101これは駄目だ、と榎室ならずとも思うであろう。作業中にはきっとわかっていたのだろうが、一体どれが新しくて古いのか、どこから手をつけたものかが皆目不明だ。

また、謎めいた記述の謎それ自体が、その森で見つかった「出自のわからぬ骨」で、それこそ埋められた〈自分〉、という換喩的表現でもある。

つづけて、本章を〆る以下の表現にも注目できる。

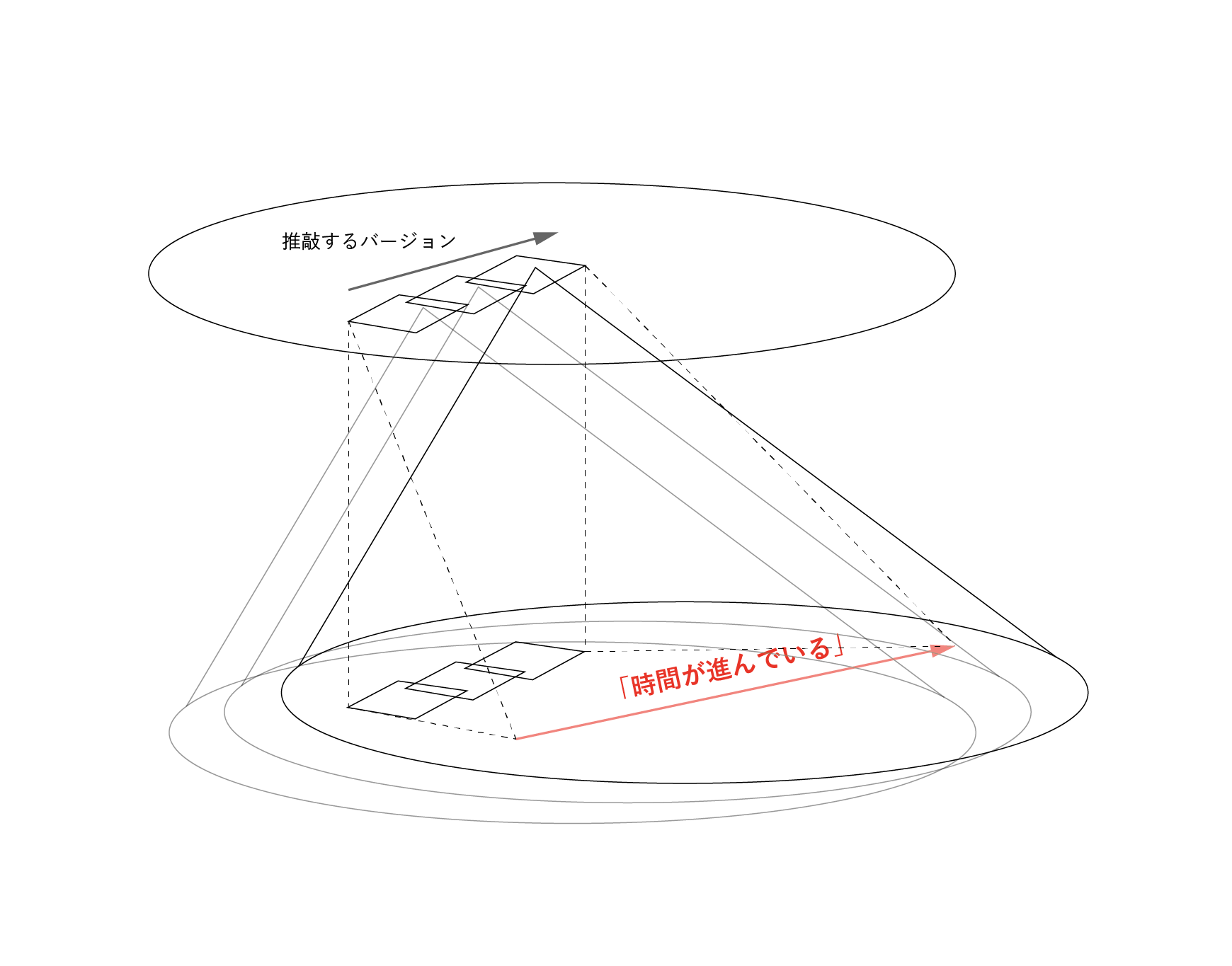

p.125過去のバージョン番号を眺めていると、時間が進んでいることが実感される。

この「バージョン」は、同時に二つの対象をリファーしている。ひとつは直前で言及される、執筆環境のソフトのバージョン更新であり、つまりそのひとつ上の位相での現象学的時間変化、つまり執筆されている時刻の進みのようなものである。このひとつめの対象に関してもすでに仕掛けが働いている。

p.124そうしてわたしは今この文章を、MacBook Air 11 inch, Mid 2013のOS X 10.9.5(13F1096)上にあるMicrosoft® Word for Mac 2011 Version 14.5.3 (150624)で書いている。

p.125そうしてわたしは今この文章を、MacBook Pro (13 inch, 2016, Four Thunderbolt 3Ports)のOS X 10.12.6上にあるMicrosoft® Word for Mac バージョン 15.40 (171108)で書いている。

そこにテクストが二ページにわたって書かれ展延している時間と、ひとつ上のそのテクストがソフトを受け継いで執筆されている位相の時間とが、このテクストにおける〈時間が進んでいる〉という語で同時に指され、また換喩的にひびきあう。

fig:ふたつの時間の進みが換喩する。

fig:ふたつの時間の進みが換喩する。

とはいえ肝要なのは、もう一つの「バージョン」である。それはこのテクスト自体が推敲されるときの差分更新である。たがいに物語のバージョンであるテクストにおいては、そのテクストに内在する時間-世界は(しばしば共不可能なかたちに)分断されることになる。共不可能な原稿どうしが、ひとつ上の位相では推敲の作業として、現象学的時間に並ぶのである。それを、こうして印刷された(最終)稿のなかのテクストから言及されている、というわけだ。*10

fig:ふたつの時間の進みが換喩する。

fig:ふたつの時間の進みが換喩する。

つまりまとめると、

①「この原稿に記された過去の執筆環境のバージョン番号を眺めていると、執筆という上位相の時間が進んでいることがこの原稿のうえである読まれる順に整序されていることで換喩的に響き合い、時間がそうして展延して進んでいることが実感される。」と、

②「この原稿において過去の原稿のバージョン番号を眺めていると、推敲という上位相の時間が進んでいることが実感され、かつ、この原稿に差分を並列して眺める環境が内在していることで、換喩的に、この原稿内にも時間が展延するような錯覚を発生させる。」

との、複雑な二重表現ではなかろうか。

V

p.150羽束が受け取った短編の原稿にはそんな台詞が書かれている。編集長として古巣へ戻ったことへのお祝いとでもいうことだろうか、ワードのファイルに収められたその小説の冒頭部は川南の椋人の家へ原稿を取りに行く羽束の描写からはじまっている。

V章、編集者と作家が登場し、後半になると、それもまたその作家の書く原稿だった、というシンプルな構成で、これはちょっと退屈な気もする。つまりは原稿とそれを読む世界、という位相が、過去-現在時という時間に組み合わさってたんなる現象的な流れを存在論的な分断へシフトさせているということ。*11

奇妙な味を覚えるところといえば、その蝶番となる──蝶番というか、閂とか、まつり縫いというか──椋人のせりふが、

p.150「確かにまだ面倒の方が多い。君に〔最新鋭の〕ワープロを導入されると、僕の方の手間が増える気もする」と失礼なことを言った。「でも覚えておいてくれ」と黒電話の受話器を耳に当てて椋人は話す。「君はそのうち、原稿を電子メールで受け取ることになる。〔…〕」

と、二つの分断された世界-時間を、せりふが続く、というシンプルな換喩がまたぐ瞬間か。

VI

冒頭、p.154業務連絡です。そういえばまだ、家に文學界が二冊届いています。

これはIV章p.103で榎室──テクスト-語り自身が名乗る名──の三人称描写におけるエピソードを受けたものだ。

p.103編集さんも毎月掲載号を家に送ってくれる。昨年担当さんが代わった頃から、何故か二冊届くようにもなった。

よって、以降はじまるVI章のテクストは、この榎室の自身がまた記すものである、と論理的に位相整序する機能がある、ととりあえず言える。

しかしそもそも榎室=テクストはみずからを読むテクストであり、それをこのテクスト内でまた書くしごとをしているのは雀部=わたし、である。やはりそもそもp.103の文の定位すら、怪しいものなのだ。つねに書き手の位相はぶらされていて、意図的に無頓着なように換喩的に挿入されたエピソードととらえても不思議ではない。つまり位相不定のままで書き連ねられる以上は、どのテクストも、〈わたし〉も、盗まれた手紙だ。*12

そもそもはじめから脱臼させられている〈わたし〉の権能とは、ジェラール・ジュネットが「語り手はいつでも語り手として物語言説に介入できるのだから、どんな語りも、定義上、潜在的には一人称でおこなわれていることになる」と述べるところの〈わたし〉ではなかろうか。それゆえに本作は、ジュネットが分類する「人称(personne)」「語りの水準(niveaux narratifs)」でうまく分類できないのだ。位相の面では転説法、映画でいえばモンタージュを散々使いながら、人称の面では本来自由に使えるはずの一人称-語り手を、語りの側が三人称的に呼ぶことで放逐している。*13

つまり、語る時間の入れ子と語る者と、それぞれのヒエラルキー=隠喩構造が、土砂崩れ/クラインの壺によって圧潰している、と整理してもいいだろう。*14

p.165-166をまたぐ段落では、「テクストの存在それ自体(のみ)がその書き手の存在を保証できる」という、つまりは被造物なしに神は認識されじという事態を描きながら、その書き手もまたテクストの要素、操作子であるゆえに、「創テクスト記への反逆」が可能になるという事態が、コンパクトに示されている。

p.166この数ヶ月はもう、〔…〕いつ終わるとも知れぬ引き伸ばされた時間の中に無時間的に存在していた時間の中に断片的に散らばっていて、今こうして過ごしているのは、ある期間が終了した向こう側の時間というよりは、〔…〕

という記述は、まさに本稿で考察しているような換喩的展延のなかでのめくるめく転説法への言及にも見える。

VII

p.188九月頭のことである。これまでの数ヶ月間、家に二冊送られてきていた文學界がようやく一冊に戻り、世界に平和が取り戻された。

VII章の冒頭、pp.188-189の展開は面白い。二冊届いていた文學界が一冊に戻った旨から始まる。その理屈=因果は、原稿越しに編集に伝わったのではなく、あくまで、あずかりしらぬどこかで「こっそりいつのまにか」、「それはすなわちこの世を支える道理そのもの」によって起きていて「礼を言う相手はこの世そのものということになる」、と続く。原稿が「手紙」となって編集という上位に届く、というテクストのメタフィクショナルな構造を、この世そのものという茫漠さへ溶かす演出。*15

つづけざまに、当の原稿が連載される、つまり読者がまさに手にもって読むところの「文學界」についての怪奇譚。「あなたは文學界を閉じ…」と、英文マニュアルのyouのようにしれっと挿入された二人称は、イタロ・カルヴィーノ『冬の夜ひとりの旅人が』のような古典的演出だ。

あなたはイタロ・カルヴィーノの新しい小説『冬の夜ひとりの旅人が』を読み始めようとしている。さあ、くつろいで。精神を集中して。余計な考えはすっかり遠ざけて。*16

しかし円城はさらに徹底していて、「この文學界」の限定度を上げる。

書籍というのは大量に印刷されるわけで、「あなたはイタロ・カルヴィーノの新しい小説『冬の夜ひとりの旅人が』を読み始めようとしている。…」と始まったときに設定されるパラフィクショナルな状況は、あくまで誰が、同じ小説の書籍を読んでも起こりうる虚構の侵攻だ。パラフィクショナルに、小説内のあちらと読んでいるこちらとを短絡させる指標的演出をしたところで、そもそもその構造自体が、誰-どの本にでも適用できるものだ、としてメタ化されてしまう。

だが円城はここで、文學界ごとに書かれている小説が異なり同定できない、という怪奇譚を展開している。つまり、「あなたが〈この、この世に唯一の〉文學界で、この文學界でこそかく現れているこのテクストを読んでいる」として、パラフィクショナルな状況を強力に、一回的かつ一個的にしてしまう。つまりこれは、「パラフィクション的な〈その場で読む〉効果が、しかし〈どの場でも起きる〉とメタ的に承知されてしまう」ことへの対抗策である。

円城はさらに徹底をつづける。

pp.191-192紙の本を目で追う間に、指でなぞっている間に、本の内容が変化していく。人間の思考様式につけ込む形で。記憶諸共何かを書き換えていく。全く同一の二冊の本が、誰に読まれたかによって私的な本へと変化していく。

と、この文學界冊子、よりさらに緻密な、まさに今読んでいる文字列へと集中していく。同段落は次のように〆られる。

p.192さらに恐るべきことには、誰もそれに気づかないことさえ起こる。編集している者たちも、書き手でさえも。

同章の、

p.201お話の外の時間、登場人物でいなくてもよいただの日常、仕事の前の散歩やふらりと入った喫茶店での一杯の珈琲といったものを今の星川は手に入れている。街角のカメラくらいにしか監視されていない自由時間だ。それはまあ、常時監視カメラに撮られてはいるが、カメラの向こうに誰がいるわけでもない、ただの撮られっぱなしの時間まで気にしていてはやりきれない。

という記述も、アレゴライズされているが、今たまたま読んでいるこの視線がこの物語と遭遇している、という効果。

ここまで散々、位相の違う二世界を、ある換喩的な構造が圧潰させて見せてしまう、という効果のことを話したけれど、それはたとえば谷口暁彦《思い過ごすものたち》における物理的効果と3D映像や、谷口《jump from》で見られる、録画映像とプレイとを〈飛び越える〉ジャンプの話や、あるいは貼られた写真や投影された映像のうえに光が射したり影が落ちたりすると、その光や陰がそのイメージの中にあるように思われる話でもある。*19

つまり〈画面-撮影〉という、ある存在論的隔絶をめぐる問題系でもあるのだけれど、それに似た記述がVIII章にもある。視線という、落とされる/指されるもの。

fig:再掲

fig:再掲

VIII

p.231〔画面に映されたオランウータンのモルグが〕その画面の中の、スクリーンの向こうの世界にあるものを眺めているのではなく、画面の外に何かを探しているように見える。なんと、この中講義室の中にあるはずの物、それともここにいるはずの者を探し求めているように星川にはだんだん思えてきて、〔…〕

ところで、視線というものははたして換喩的なファクターなのだろうか、と思った。つまりヴィト・アコンチ《センターズ》がなぜこちらを指差しているように見えるかというとそれは文字通り〈指標性index〉であって、視線も同様だ。この、何かを見ている/指しているということと、換喩の関係をここから考えられる。仮説として、何かが何かを指している/見つめているように見えること自体が換喩の作用なのかもしれない、と。指す行為と、そして対象にあたるものが、そうしてまさにモンタージュされる。しかしその対象自体の発見は当該の指す行為によって〈つねにすでに?〉指標されているのではなかったか。ここでも時間が密輸されてしまう。*20

IX

p.259つまり城原は人間として扱われたいわけではなく、「家族として暮らしてしまったがゆえに殺し難い」文字として暮らしたいと考えている。

昨年のこのツイートツイートを思い出す。ここでの「家族」は東浩紀『ゲンロン0』後半の家族論を想定していた覚えがある。

2017.4.18*21生身のティッシュペーパーと、3DCGのティッシュペーパーは、ともに風にたなびく「家族」である。

X

p.286さて、わたしは現在、多くの登場人物に棲みつかれた一個の機械というべき存在である。

直接は関係ないのだけれど、ポール・ド・マンが「アイロニーの概念」で述べた「テクスト機械」という語を思い出す。たしかシュレーゲル『ルツィンデ』の構成が、言語の本来的にスキャンダラス=罠的なパラバシス性を暴露しているとか。

つまり言葉は、人が言いたいと思っているのとはまったく違うことを言う手段をもっている、ということです。人は立派で理路整然とした哲学的議論を書いているつもりでも、あろうことか、実際には性交について記述していたりする。あるいは、誰かにたいする誉め言葉を書いているつもりでも、まさに言葉がことを行なってしまう手段をもっているがゆえに、実際には知らないうちに完全に侮辱的な卑猥なことを言っていることもある。ここにあるのは一つの機械machine、テクスト機械です。*22

故障out of orderして動いている機械、キートンないしアンダーソン。*23

この機械性がもたらす、繋げればバグが発生しつつもなお動く、という特徴が、テクストというものの本来的な堅牢性を保証している。文字の横に文字を、単語の横に単語を置けば、レゴのようにとりあえず繋がるということ。どのようにそれは繋がることもできるゆえに、意味はかならず宙づりになる可能性を残している。*24

そうしたことはX章冒頭の設問/回答群にも言える。命令文が疑問文に書き換えられ、またその逆もある。

p.279問いが答えで、答えが問いである問答というものが存在します。

対峙する問=答が投錨しあい、その先出した問(=答)の読み方を定める。本来無限のアイロニーにさらされた機械の役割を。

重要なのは、テクストが「テクスト機械」であるゆえの決定不可能性-パラパシスはあくまで静的な概念であって、──『ルツィンデ』に関してド・マンはあくまで「挿入」という形式からアプローチする──、むしろ読み進めるなかでの機械の挙動の変化が、「問→答」の書き換えとして浮かび上がる、ということだ。

XII

p.343「冥界を、生成消滅システムをくぐり抜けてしまった時点で、(…)」

安直な連想だが、冥界=暗い世界とは、「夜」(ブランショ/マラルメ)のような、世界あるいはフィクションの或る一貫性──これも撞着した言い方だ──以前の、潜在性のようだ。書き-直しつづけるとはその冥界がクラインの壺のように外-内にあることともいえる。*25

p.352〔…〕そうして星川がそこにいる理由というのは、「星川がいるのはたまたまその宇宙だったからだ」という以上の理由はなく、「星川がいるのはたまたまその宇宙だったからだ』という文字列が実現されたからにすぎないのだ。」

この記述は、保証文がその保証対象を自らとしている、という例の明示。あるいは、存在性が記述にあるという性質をもつ当の宇宙が、記述によって存在させられている、と言ってもよい。宇宙という語もまた拡大解釈できる。

これは、矛盾文「クレタ人曰くクレタ人は嘘つきである」の傍にある、自足文「クレタ人曰くクレタ人は決して嘘をつかない」だ。たまたまそうだからそう自足している。

引用した部分は猿のタイプライターパラドックスにおける「宇宙を何度繰り返しても」を換喩的に読み替えて導出された話なのだけど、しかしたしかに宇宙がその外に自らの保証をもてないならば、むしろ宇宙とは〈自足するひとつの文〉であるとさえ言える。ゆえに宇宙は有限である、とさえも。

とはいえやや唯名論的で、構文がその意味を単射するという考えは素朴で、当該箇所の直後に「それを読み出すシステムのこじつけ能力」との関係においてこそ、記述-される-存在はそのように存在できるのだろうか、とカウンターされている。バベルの図書館に勤める司書の問題。

p.356「れる感じ取ろ丁かの一挙手一投足よう機械でその」と〔モルグは〕頷いてみせた。/「『一挙手一投足が丁度、機械のように感じられる』か」と星川は無駄と知りつつ思わず訊ねる。

p.356、プログラムからランダムに生成される文(とも呼べない単語の並び)を星川が忖度して、それらしい文へ成形していく流れが面白い。そういった文字列は構造による意味の投射がないので、語の一致度や順序から換喩的に想像する、つまり「助詞の欠落した文からなんとなく想像する」──“I, robot”──しかないようなものなのだが、その換喩運動じたいが、そもそも文字や単語が紙面で並べて書かれている、ということで保証されているのがテクニカルだ。

「星川の側で勝手に意味を読み込んで」いることが、そもそもあらゆる文字列に適用されるのではないか、という問題提起。テクスト機械の問題が、そもそもの構文可能性まで押し返される。そう読めてしまったから、そう。

さらにその直後には、

p.357「その単語に続く単語の候補の中から、次に何が出てくるのか、これもランダムに選択するんだ」。そうして、「『。』に辿り着いたら、一文を終える」。マルコフチェーンだ。

マルコフ連鎖によって、ましな文法に整形された、換喩しやすい文が生成される。

各くじびきは、マルコフ連鎖におけるように〔…〕、偶然に、しかし先行するくじびきによって決定された外因性の諸条件のなかで、振る舞う(ジル・ドゥルーズ『フーコー』)

というあり方が、象徴的-シニフィアン的でない、目的論的でないことはアンヌ・ソヴァニャルグが「リゾームと線」で指摘している。

先行する句から後続する句が、偶然性に開かれながらも方向付けされて連鎖していく、というマルコフ連鎖は、「連鎖が意味を生み出すのは、連鎖が記号からつくられているからであって、記号そのものが意味を持つからではない」。藍-蜂のようにあわさっての「壊れたout of order」機械の諸要素は、その〈全体〉を見出すごとに意味が割り振られるのだが、だがその全体自体が、換喩ないし隠喩の効能でしかないのだ。あるところで換喩を止めることがあくまで脚立、仮固定だとかんがえること。*26

だがそもそも、完全にランダムに単語を並べたものが、一見の形だけパンクチュエーションや語同士の接続を整序されたところで、それはどういった意味で「正常な文に近づいた」のだろうか、ただ「読めてしまいやすさ」という換喩的なパラメータが向上しただけで、いわゆる正常な構文というのも、「読めてしまう」限りで、それらしく構文されているだけではなかろうか。

p.360自分が語る文字列と猩猩が吐き出す文字列、自分を構成する文字列の間に優劣はあるのかどうか、星川にはどんどんわからなくなる。

さて、プログラム文に関しては興味深い記述がつづく。

p.360「”あるいは文字が、地面から見上げる。”」/そう猩猩が歌い、踊り、文字に意味を植えつけると同時にはぎとっていく。

ミニュートで囲まれた部分が、自動生成された文として猩猩の口から発せられている語だ。これもまた結局はS1と繋がっていない、この世で本来〈意味〉を持たないはずの文だが、なお意味をもちえてこう意味をもっているのは、直前の星川の、自らが記述(された文字)として小説システムの中でいかなる役割を負っているかに関する自問から、換喩されて意味が措定できるためだ。そうして一連が読めてしまうというということだ。*27

さらにそれが自動生成文であることは、隣ページの、自動生成プログラムのスクリーンショット画像とたがいに投錨しあって主張されている。

だが、この「意味ありげな一文」はなお、大量に生成された文から、円城塔と呼ばれる作者0が、恣意的に選んだものではないか、ということも忘れるわけにはいかない。

しかし、その作者0による選択というものはここで、読者と〈共謀complicit=口裏合わせ〉する換喩的な連鎖の保証そのものとなっている。そうして選択されることでこのテクスト=宇宙全体の摂理が成り立っているのだ。〈このテクストかかくしてかく読まれることのかくしてできる宇宙という自足した一文〉それ自体の構成要素となっているのだ。

それは恣意的選択であるからこそ、ある宇宙を取り分けているし、その宇宙のなかで、みずからの恣意性をそこで引き受けるひとつの〈模範的exemplaire〉な恣意性として立ち上がる。夜に投ぜらるる賽の目。*28

次の記述に移る。

p.360〔この小説に入植した十三氏族のうち〕雀部の家は途絶えて久しく、今となっては実在したのかどうか自体が怪しい。

複数化あるいは単複そのものの消滅(p.342)や消去=没にさらされる登場人物が、苗字で呼ばれつづけて換喩的にまとめあげられているのを「家」にアレゴライズするのも家族の問題系だ。*29

本編はようやく収束に向かう。

p.366「これでは」と羽束は応え、「どこからどこまでが、椋人さんに依頼した短編なのかわかりません」と言う。「そもそもわたしは、どこにいればいいわけですか。編集部ですが か、それとも息長さんのところですか、ネバダの砂漠なんですか」/「そのくらいのことは」と溜息のような椋人の笑い声が聞こえた。「自分で決めればいいことだ。視点を回して、好きなところで止めればいい。何のための、余分な回転軸だと思うのかね。重なりあったお話を、それぞれ好きな角度で重ねて眺めればそれでいいんだ。」

これほどまでに入れ子・階層構造をさまざまな換喩的操作や、物語内での役割の割り振りなどで丹念に破壊してきた結果、もはやどれを上位に置くことも(それは作者/登場人物の位置を定めることでもあり)決定できないテクスト、アイロニカルにいかにでも考えられてしまうテクストをどう読むかは、一者的に読む享楽者が独断するものだ。*30

この構造だろう、と小さな脚立を置いておおまかに順位づけし、次なる組み替え、足元をすくわれる準備をすること。予期せず忘れたり、承知してしまうこと。破壊されたような、されてないような、なあなあな気分のまま信じつづけること。信じつづける程度のことをしつづけること。

p.367〔…〕かくも全き闇にあっては、この確かな地面が足元以外に存在しているかどうかもわからず、ともかくも自分が見ているものは星空であり、それは星川のために誂えられて、星川の視点に合わせて調整され続けている視覚トリックであり、錯覚であり、宇宙なのだとはっきりわかった。

闇夜の星空、天球がそのようなパターンに見えるのは、地球というある一点からその奥行き次元を押しつぶしているからにすぎない、そのほんとうの距離を測るには視差など、時間を経過しての比較から検算しなければならない、ということだ。ある極端な偶然性をあらわすモチーフとして星は有効だ。

それが その数だとしても/星々のように現れ出た/…/わずかでも一つの和でさえあるならば 和というもののもつ明証性として/輝き出ようと/それはおそらくは/もっとひどく/いや/より多くでも よりすくなくでもなく/どちらでもなく しかし やはり/偶然/〔…〕*31

厖大な偶然性をあらわす星空はカントにも崇高の、「現に見るがままにwie man ihn sieht」眺めるしかない例として扱われていた、ということは、カントにおける換喩的なトリックへのド・マンの指摘でも扱われていたけれど。*32

とはいえ星はレファレンスを探せばきりがないモチーフで、新海誠も逃せない。*33

〔…〕というのも、満天の星だったのだが、いくつかの星を結びつけるときに私たちの頭のなかにあるイメージが、目に見えるものとなって現われていたからである。〔…〕*34

宇宙はひとつの〈視覚トリック〉である、という考えが提出される。ならば本作はここまで「見通しを悪く=パースペクティブを定立しにくく」するための操作や諧謔が行われてきた、と考えられる。

つづけてp.368-369の、星川が暗闇-四散-夜空から、「一個の眼球にな」るくだりは、いかにもラカン派精神分析での、嬰児段階における自己のまとめあげのようで、しかし「星」と「星川」という、本来繋がりのない──苗字はランダムに用意したものだ、と序盤で布石が打ってある──二つの語が、しかし星という一文字を共有するがために、(血-)縁をもってしまう、ということ。眼球に結実する星川はなお、星々、星空という「分家の苗字」への分裂可能性にひきずられている、ということ。

直後、p.370の笛吹が、モルグが積み木であらわすメッセージを「猫の死は、夜に去ること」という死生観であると読み取る。それが「別に間違いではないが」「要約しすぎ」で読み取る、というのも、読者がここにおいて、〈星-夜〉というモチーフの繋がりを見出してしまうゆえに話を〈納得〉すること自体のアレゴリーにもなっている。だがそれも「間違いではない」のだ。

いよいよ最後の「わたし」に関する言及に移る。

p.371わたしは今この最終回を〔…〕同時並行的に書いており〔…〕

という記述は、更新-書き直しされてテクストが生成された、という素朴な──今ではこれも素朴なと言えてしまう──メタ言及である。さらに、この「同時」が存するフィクション=虚焦点fixionは、いまテクスト側に書かれている時間においてこそある、ということでもある。

そして「わたしの同時並行」はさらに、この〈わたし〉──かつて雀部と名付けられた〈偽の過去-にされてしまったという偽の過去、すなわち偽の過去の自乗〉をもつもの──が、ここまで展開されてきた複数の、換喩的に繋がりながらも隠喩的に措定不可能になった人物たちの語りから析出させられている、ということでもある。

pp.371-372その上、今わたしの傍らにはベビーカーがあり、中からは非わたしの小さな瞳が二つ黙ってこちらを観察している。名は円城城とつけることにした。〔…〕わたしはこの子の名前を改めて、わたしたち共同のペンネームということにしようかなと思う。

その同時並行的な〈わたし〉が、非-わたしである赤子と、複数となった〈わたし-たち〉の共同ペンネームとして、あるいは、〈この子と自分〉という家族どうしの共同ペンネームとして、「円城塔」の名を与えること。

この「円城城」は、単複の溶けた「英多」のように、換喩し、家族となり、さらに表紙に冠された「円城塔」とも換喩される。表紙ではじめてその名を眺めてからこのページにまた現れるまでの存在の運動を、この換喩関係が格納する。

作者は虚なる一点としてすべての記述を吊り上げる存在から引き降ろされる。いやむしろはじめから、そこはある角度から見れば頂ではなかったということだ。複数の人物-名-らの挙動からトリッキーに逆算されて錯覚されるものでしかない。

それはゆえに〈わたし-とこそ自らを呼ぶしかないもの-たち〉の綜合であり、またそうして〈わたし〉にとっての、突然生まれ出た家族すなわち赤子であり、自らを子として生む、すなわち差異を抱えること、それがこの作品全体に冠された名であることだ。かくしてその差異を保存した環構造──というか、無限に近づけるGIFのような換喩の動きを作り上げている。

fig:〈わたし〉どうしの換喩、家族化。*本作の構造を逐次的に示した図ではない。

fig:〈わたし〉どうしの換喩、家族化。*本作の構造を逐次的に示した図ではない。

p.373*35わたしは次第に存在していく。苦しいのだかありがたいのだか見当がつかない。

次第に存在する、というテーゼは、ぽんと投企されて"前段階"から組み上げていくようなことではなく、だんだんと換喩的に〈呼ばれ〉続ける、似た署名を見出しかき集めつづけた結果ないし継続が、存在のありさまだということだ。存在の苦しみ-傷というものが果てしなく分散され、〈有り-難さdifficulty of being〉から離れていく。傷もつ主体ではなく、有り難くもなく、堅牢にだらしなく有らしめられる。

そしてp.373の〈完〉のあとに、ページを繰ってp.374に、毎章末尾に付されている新規文字カウントが、完ったにもかかわらず、ある。p.373で述懐してまとまりつつあった記述主体の外になお計算係が控えている、というのも周到だ。*36