大岩雄典(以下、EO)本日は、大岩雄典個展「スローアクター」トークイベント企画「階(レベル)あげ:ゲームとインスタレーションの時空間」にお越しいただきありがとうございます。ゲストは、谷口暁彦さん、松永伸司さんです。

谷口暁彦さんは、作家として活動しながら、多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コースで講師をつとめ、また最近では、ICCで開催された展覧会「イン・ア・ゲームスケープ」の共同キュレーターを担当なさっています。多岐にわたってゲームと芸術作品との関係を探っていらっしゃいます。

松永伸司さんは、美学とゲーム研究がご専門で、2016年にはイェスパー・ユールの訳書『ハーフリアル』(ニューゲームズオーダー)、昨年には単著『ビデオゲームの美学』(慶應義塾大学出版会)を出版なさいました。松永さんとは以前、僕の卒業制作に際した「バグる美術」というイベントに僕がお呼びして以来二度目のトークです*1。

本日の副題は「ゲームとインスタレーションの時空間」です。昨今芸術分野で注目されているゲームというものを、作品や作家の実践のレベル、またゲームとはなんぞやという理論レベルから、インスタレーションとの相違点をめぐって話をできればと思います。「スローアクター」も、鑑賞経験のデザインにビデオゲームを参照している部分が多く、議論の土台にできるかと思います。

ゲストのお二人がそれぞれスライドをご用意してくださったということで、まず谷口さんからお願いいたします。

アートとゲーム

谷口暁彦(以下、AT)谷口です。僕が大岩くんにはじめて会ったのもそのイベント「バグる美術」でした。大岩くんの卒業制作は、メインの映像インスタレーションのほかに、『ゼルダの伝説 ムジュラの仮面』の時間の構造を分析したテクストも展示されていて、当時からゲームへの関心があったんだなあと。

「イン・ア・ゲームスケープ」展では、アニメーション研究者の土居伸彰さんと共同でキュレーションを努めています。土居さんはインディーゲーム、僕はマシニマなどを中心に紹介しているんですが、映像であるマシニマではもはやゲームの本質である「プレイ」がなくなって、美術展示という形式にフィットさせすぎているのではないか、という批判もありました。僕自身の作品も、見るだけのゲームといえるようなものもあり、むしろプレイできないものを「どうゲームとして受け取れるのか」を意図的にテーマとして扱いました。「プレイ」をめぐって、大岩くんの今回の展示も含め、ゲームとアートとの関係を考えられるかと思います。

今日のスライドでは逆に、プレイできるアートと言えるもの作品をいくつか集めてみました。

まずは、「アートのコンテクストをゲーム化したもの」。

たとえばマーク・ビアズリーという作家は、ヴィト・アコンチの《Following》や《Seedbed》といった作品をそのままビデオゲーム化しています 。《Following》ならば、なるべく追跡相手に気づかれないように尾行しつづけるゲーム、《Seedbed》は、展覧会場に設けられたスロープの真下でアコンチがマスターベーションしているというオリジナルのパフォーマンスを模して、いかにバレないようにマスターベーションするかというゲームにしている。有名な《Centers》は、Wiiのリモートコントロールを使ってずっと画面の中心を指さし続けるゲームになっています。ときどきハエが止まったりして邪魔をしてくる。

。《Following》ならば、なるべく追跡相手に気づかれないように尾行しつづけるゲーム、《Seedbed》は、展覧会場に設けられたスロープの真下でアコンチがマスターベーションしているというオリジナルのパフォーマンスを模して、いかにバレないようにマスターベーションするかというゲームにしている。有名な《Centers》は、Wiiのリモートコントロールを使ってずっと画面の中心を指さし続けるゲームになっています。ときどきハエが止まったりして邪魔をしてくる。

コーリー・アーカンジェルの《I Shot Andy Warhol》(2010) は、1968年にアンディ・ウォーホルが銃撃された事件をそのままシューティングゲーム化した作品で、ファミリーコンピュータの光線銃をもちいた既存のゲームを改造して作っています。

は、1968年にアンディ・ウォーホルが銃撃された事件をそのままシューティングゲーム化した作品で、ファミリーコンピュータの光線銃をもちいた既存のゲームを改造して作っています。

既存のゲームを利用したものでは、COLL.EOの《FOLLOWING BIT》(2013) も、先ほど紹介したアコンチの《Following》を、今度は「GRAND THEFT AUTO V」のなかで行なうといったものです。アコンチに似せたアバターを作って、通行人のNPCを追いかけていく。

も、先ほど紹介したアコンチの《Following》を、今度は「GRAND THEFT AUTO V」のなかで行なうといったものです。アコンチに似せたアバターを作って、通行人のNPCを追いかけていく。

このように、ゲームのなかで過去の現代美術作品を再現するようなアプローチがいくつかあると思います。ゲームにしてしまうことで、もとの作品が持っていた質感やコンセプトを、明快にしたり脱臼させたりする。COLL.EOの例とか、ゲームのなかでの「24時間」が現実より短かったり、通行人もどこにも寄らずに家へ直帰するから、まさに「BIT(ちょっと)」しか追いかけられない。一見リアルに見えていたゲームの世界のアルゴリズムっぽさ、作り物だという側面があらわになる。

もうひとつのアプローチとして、「ゲームらしさを現実に持ち込む」タイプの作品を紹介しようと思います。アラン・バートルは、Google Mapのピンを模したオブジェを現実の土地に設置して、空撮すると実際にGoogle Mapの航空写真のGUIに見えるような作品《Map》(2013) を作っているアーティストですが、彼が開催したワークショップ《WoW》

を作っているアーティストですが、彼が開催したワークショップ《WoW》 もまた、オンラインゲームでアバターの頭上にプレイヤーIDが表示されるのを現実世界で再現するものです。文字を切り抜いた板を、自撮り棒のように伸ばして頭上に掲げる。現実・展示の側に、ゲームの経験を持ち込んでくる作家です。

もまた、オンラインゲームでアバターの頭上にプレイヤーIDが表示されるのを現実世界で再現するものです。文字を切り抜いた板を、自撮り棒のように伸ばして頭上に掲げる。現実・展示の側に、ゲームの経験を持ち込んでくる作家です。

似たようなアプローチとして、2004年にニューヨーク大学ゲームセンターでおこなわれた「Pac Manhattan」というプロジェクト があります。街中で、携帯電話やGPSを使って、パックマンやモンスターの格好をして追いかけっこをしたものです。マンハッタン自体グリッド状の都市構造になっていることが見えてきたり、現在の「Ingless」や「Pokémon GO」にもつながるような、情報インフラを活用した新しい遊びとして見えたりする。とくに、「パックマン」というゲームのルールや構造を現実へとインストールするために、どのような技術が必要になるのかも改めて発見されると思います。

があります。街中で、携帯電話やGPSを使って、パックマンやモンスターの格好をして追いかけっこをしたものです。マンハッタン自体グリッド状の都市構造になっていることが見えてきたり、現在の「Ingless」や「Pokémon GO」にもつながるような、情報インフラを活用した新しい遊びとして見えたりする。とくに、「パックマン」というゲームのルールや構造を現実へとインストールするために、どのような技術が必要になるのかも改めて発見されると思います。

今回、トークの打ち合わせで展示内容を聞いたとき、「脱出ゲーム」というワードが出てきました。それで思い出したのが、ヴァネス・ゲチャルクスとクルト・オーギュスティンスの《one story》 です。

です。

West presents Wannes Goeschalckx: 1 STORY from West Den Haag on Vimeo.

ATインスタレーションをベースにしたパフォーマンス作品なんですが、空間のなかでパフォーマーが、アイテムを使ったり集めたりして、部屋上部の出口からの脱出を目指す。おそらく地面に足を着いたらゲームオーバーっていうルールで、短い木の棒とかを壁に挿して足場にしたり、ロープで滑空したり……。

EO表情が良いですね*2。

AT攻略のためにアイテムが活きてくる。集めたアイテムで竹馬になったり……。ちゃんと使った道具を片付けるのが偉いんですけど。身体能力も高い。ゲチャルクスは多作な作家ではないですが、ほかにルーベン・キンダーマンスという作家との共作《Spel G》 というのも発表しています。これもルールが敷かれた環境のなかで行なうパフォーマンスで、道端に大量にばらまかれた紙コップを、送風機などでカゴへ集めたりするゲームです。実際のルールは資料がなくてわからないのですが……。

というのも発表しています。これもルールが敷かれた環境のなかで行なうパフォーマンスで、道端に大量にばらまかれた紙コップを、送風機などでカゴへ集めたりするゲームです。実際のルールは資料がなくてわからないのですが……。

EO二人が戦っているんですね。

ATあと、脱出ゲームに戻ると、逆に「入れる」という行為から、悪魔のしるしの《搬入プロジェクト》 を思い出します。ある会場があって、その入口から、回転させたりして移動すればぎりぎり入る大きさの構造体を、模型を用いてデザインしておく。それを実寸大にした巨大な構造物を、みんなで協力しながら、実際の会場に運び入れていく。悪魔のしるしは劇団で、主宰の危口統之さん自身はこれを演劇だととらえていました。そこから考えると、模型でシミュレーションしている状態は台本のようなもので、ノーテーションのような構造をもっているといえる。舞台装置でもあり、台本でもあるものをみんなが運び込むことで、一連の時系列のなかで演劇が行われる。パズルゲーム的にも見えるし、これもまた、展覧会におけるゲーム的構造、パフォーマンスを考えるうえでアイデアのひとつになるんじゃないか。

を思い出します。ある会場があって、その入口から、回転させたりして移動すればぎりぎり入る大きさの構造体を、模型を用いてデザインしておく。それを実寸大にした巨大な構造物を、みんなで協力しながら、実際の会場に運び入れていく。悪魔のしるしは劇団で、主宰の危口統之さん自身はこれを演劇だととらえていました。そこから考えると、模型でシミュレーションしている状態は台本のようなもので、ノーテーションのような構造をもっているといえる。舞台装置でもあり、台本でもあるものをみんなが運び込むことで、一連の時系列のなかで演劇が行われる。パズルゲーム的にも見えるし、これもまた、展覧会におけるゲーム的構造、パフォーマンスを考えるうえでアイデアのひとつになるんじゃないか。

行為のデザイン

EO松永さんは、著書『ビデオゲームの美学』第七章を下敷きにしたスライドをご用意くださっています*3。

松永伸司(以下、SM)松永です。当該の章の第三節で「行為のデザイン」という話をしています。これは、大岩さんが、展示において鑑賞者の行為をどうデザインしているか、制約や意味付けをしているかという話に関わると思います。同時に、ゲームプレイと展示鑑賞との違いも見えていくかと思います。

行為のデザインとは、「人の行為を特定のあり方にするべく意図された人工物」ととりあえず定義できます。ビデオゲームだけでなく、また将棋やチェスなどのボードゲーム、人狼やトランプなどのカードゲーム、スポーツなども含めて、ゲームはおしなべて行為のデザインの一種といえます。ほかにも、マナーなどの社会規範や、入試などの社会制度、法律などは行為のデザインとして機能します。受験者は、禁止事項をめちゃめちゃ守るんですよね。ほかに物理的なものでは、道具や玩具、建築物も行為のデザインになります。壁が物理的に超えられないようなことです。谷口さんの挙げたゲチャルクス作品も、ああした装置やアイテムがあるからこそ、あのように行為できているといえます。

では、具体的に行為のデザインはどう作用しているのか。それは主に、心理的/物理的の二種類に分けられると思います。さきほどの例だと、規範や制度・法律は前者、建築物や道具などは主に後者にあたります。試験中に試験官をなぐることは物理的に可能だけれど、それをすると失格になるので、心理的に制限されている。逆に新しい行為を作ることもあります。結婚という行為は、そもそも結婚制度なしには不可能で、むしろその制度によって作り出されていると言えます。ゲームでいえば、一般的にボードゲームは心理的なある種の制度をもっています。チェスのチェックメイトや将棋の駒の移動は心理的に可能になっています。たいしてビデオゲームは、プログラムで物理的に実装されているので、建築物と同様にデザインされているといえます。サッカーのようなスポーツは、ボールや既存の物理法則が物理的にプレイヤーのできることを制限しながら、ハンドやゴールラインなどのルールは制度によって決まっているという点で、両方の側面をもっています。

スライドより

スライドより

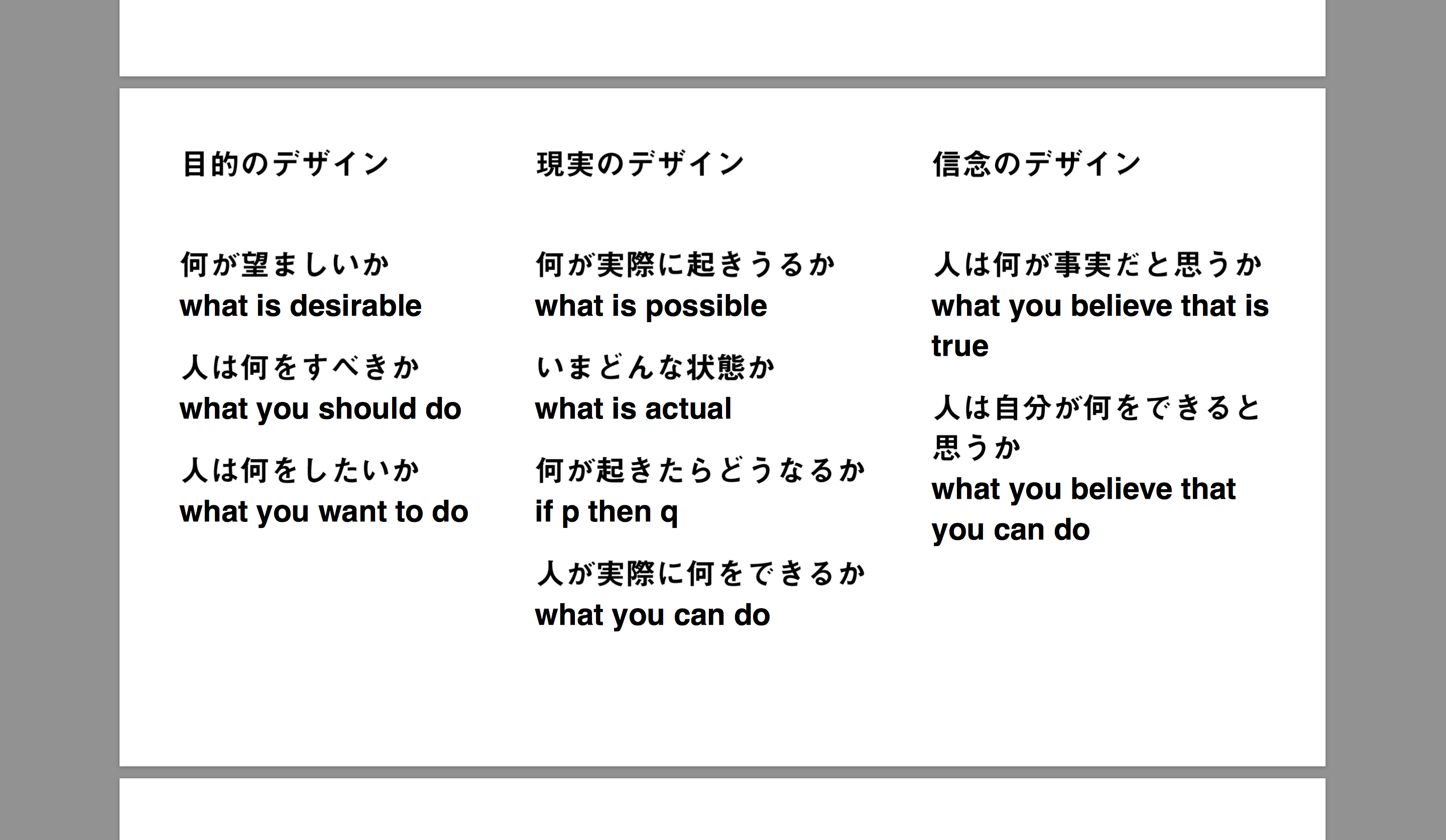

行為のデザインはいくつかの側面をもっています。大きく分けて「目的のデザイン/現実のデザイン/信念のデザイン」です。人が行為するとき、何の目的があるのか、それに手段をどうとるべきか・とれるのか、そもそも何ができると考えているのか……といった三つの側面に対応しています。

詳しく話すと、まず「目的のデザイン」は、「何が望ましいのか」を伝えることで、人がそれを目指すということです。または、「何をすべきか」という義務・規範の形や、「何をしたいか」という自発的なモチベーションを与えることもできます。たとえば報酬は、それ自体が目的だと提示されなくてもモチベーションが引き出される。

次に「現実のデザイン」は、たとえばゲチャルクスの例だと「床に足を着いてはいけない」というネガティブなデザインがまずなされ、パフォーマーを心理的に制約していました。何ができるか/できないかの設定が行為をデザインしていきます。さらにビデオゲームでは自由に因果関係を設定できるので、「何が起きたらどうなるか(if p then q)」を設計できます。スポーツも「ボールがゴールに入れば一点入る」という因果関係をデザインしていますね。

最後に「信念のデザイン」は、行為する人の頭の中をどうデザインするかということです。ゲチャルクスの例だと、パフォーマー自身と、インスタレーションの設計者とが同一人物なので必要がなかったのですが、ゲームのように、作り手とそれを受け取る人とが異なるときに、信念のデザインは必要になります。なにができる/できないという情報を出すか出さないかの水準のデザインにあたり、場合によっては作り手が情報を隠蔽したり嘘をつくことができます。ボードゲームやカードゲームではあまりないんですが、ビデオゲームでは、伏せられた情報が必ずあるという前提でプレイするというコンヴェンションが成り立っています。

こうした行為のデザインの三つの側面は、つねにすべて用いられる必要はなく、すでにある程度成り立っている目的・現実・信念を流用することもできます。既存の目的にたいして手段や信念を変えたり、現実や信念はそのままに目的だけ変えたりすることで新たな行為がデザインされます。たとえば将棋を、駒の動かし方についての現実・信念はそのままに、目的だけ王将をとることではなく飛車をとることに変えると、デザインされる行為のあり方が全く変わってくる。

スライドより

スライドより

ビデオゲームを制作するときにレベルデザインという考え方があります。ビデオゲームにおいて行為をデザインするときに、空間の設計を通じておこなうものを指します。マップやステージの形状や、オブジェクトの配置によって、プレイヤーの動きを設計する。建築にも言えると思うんですが、空間によって行為をデザインする場合には、物理的な側面だけでなく、「ここが通れる」という情報を与えることでもあるので、単に現実だけでなく、信念のほうもデザインされているはずです。

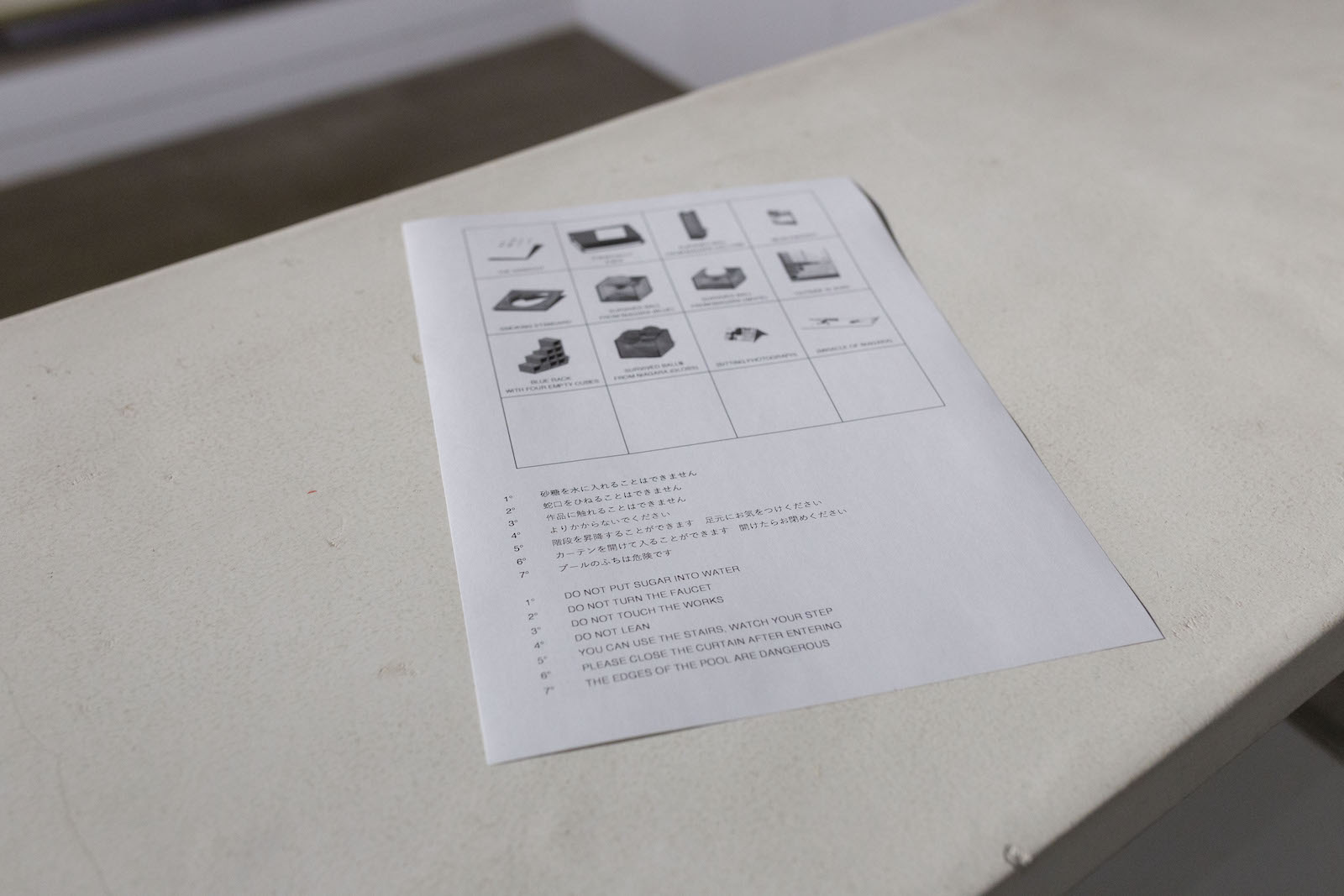

そうした側面が、大岩さんや、展示空間の設計を担当されている奥泉理佐子さんの関心でもあるのかなと。実際に行けるエリアにも行かせないというギミックが、展示空間のなかで可能にされる。ハンドアウトに禁止や許可が明示されている行為もあるけれど、そこに書かれていないこともあるし、そもそもこのハンドアウト自体信じてよいものか、微妙な加減の信念のデザインがすこしひねられた感じがある。

展示における、意味の反転のデザイン

EOさきほど提示いただいた行為のデザインの分類は、一般的な行為を対象に分析して出てくる要素でしたが、さてこれを展示・インスタレーションについて援用するときに、どれが適用されるのかを今回の企画では考えていくポイントだと思います。

インスタレーションの「目的のデザイン」を語るとき、インスタレーションを鑑賞者がどこまで見るのか・見たいのかという水準の設定が重要になると思います。

「見る」とはどこまでを指すのか。ある意味では、その展示に到着した時点が「ノルマクリア」のピークということも少なくない。到着した以上、あとは順路にしたがって出ればよい、という感覚。あるいは、「ひとつひとつ、キャプションと同定しながら確認する」程度を基準に定めるというのも実感がある。たとえばリストにある作品がひとつ見つかっていなかったら、一応探してから出よう、という気になる。コンセプトを重視する傾向にある近現代美術であれば、「作家の意図を読み取る」「批評的可能性を読み取る」という基準も慣習的にあるわけです。「ただ感覚的に見るだけでは見たことにはならない」といったコードですね。多くの展示では、そうした慣習化された目的が、そのまま流用され、それをもとに空間も含めてデザインされるわけです。

しかし、インスタレーションという形式では、作品個別が、固有の目的を提示することができるのではないか。たとえば「スローアクター」は、ウェブ広報でも、また一階の音声作品でも、「イヴ・クラインのことを知ってる?」という疑問形の呼びかけから始まります。だから、「イヴ・クラインのことを知る」ことが、目的の候補として準備される。そもそも或る固有名「のことを知る」という営みの内実とは何なのか、そうした形式のレベルも含めて、いかに「イヴ・クラインのことを知る」か、二重の意味で確認することが、目的として設定されるわけです。それに限らず、鑑賞にはあるタイプの「知る」ことが大きなウェイトを占めます。一階の瓦礫は何を示しているんだろう、二階の映像は何を語っているんだろう……といった「知るべき」対象が、会場を歩いているうちにマークされていく。

写真:野口羊(以下「スローアクター」はすべて)

写真:野口羊(以下「スローアクター」はすべて)

美術鑑賞において「知る」ことがそこでの行動の目的の一部になるというのは、そもそもお手触れ禁止に代表されるような制約のなかでその行為をデザインするときにおのずと浮かび上がるものではないでしょうか。触れたり動かしたりできない以上、相対的に「見る」「知る」ことが強いウェイトを占める。ビデオゲームで比喩すれば、入力の可能性が少ないわけです。『フィンチ家の奇妙な屋敷で起きたこと』 に代表されるウォーキングシミュレーターというビデオゲームのジャンルでは、一般的なアドベンチャーゲームと異なり、プレイヤーが世界に干渉するしかたがかなり制限されており、ほとんど「見聞きする」しかできない。アクションができないぶん、見聞きするという営みに集中して、ゲームの経験がデザインされているわけで、これは美術展示によく似ている条件だと思います。

に代表されるウォーキングシミュレーターというビデオゲームのジャンルでは、一般的なアドベンチャーゲームと異なり、プレイヤーが世界に干渉するしかたがかなり制限されており、ほとんど「見聞きする」しかできない。アクションができないぶん、見聞きするという営みに集中して、ゲームの経験がデザインされているわけで、これは美術展示によく似ている条件だと思います。

「現実のデザイン」にかんしては、松永さんがおっしゃるように、物理的な法則にもとづいて段差や壁をデザインするといったことと、ハンドアウトの注意書きのような心理的なルール化が主だと思います。

ひとつ話題に取り上げたいのが、「砂糖」です。「砂糖を水に入れないでください」と、会場にもハンドアウトにも書いてあります。はじめ展示の構想中は「入れてよい」ことになっていたのですが、禁止にしました。いずれにしても心理的なデザインですが、禁止することで、行為自体は実現しなくなります。実際に砂糖を投入するという〈現実〉的行為はデザインされず、ただ想像的にのみ砂糖を入れることが可能になる。水に砂糖を入れて比重を変えるとすこしボールが浮かぶだろうとか、花瓶に水を入れたら花が傷むだろうとか……むしろ非知覚的な現象さえも、砂糖投入が想像の範囲で処理されることで、浮き立ってくる。これは、ただ砂糖壺がキャプションなしに置いてあるだけでは起きない効果です。「するな」と書いてあることで、実際にできなくとも、「もしそれをした場合」を知的に想像する。アクチュアルな展示物が変化しないという展示慣習のなかで、観る側のスタンスのほうをデザインしていく。これはもはや〈行為の〉デザインからは離れますが、むしろアクチュアルに干渉する行為が去勢された美術展示の慣習自体をアレゴライズして俎上にあげるようなものかと思います。「あなたの知っていることがあなたのメモリー」という文言は、展示鑑賞において変数となるのが、鑑賞者の知や想像のスタンスということへの言及でしょう。それはゲーム研究でいう「状態機械」に比せられる話かと思います。

最後に「信念のデザイン」については、物理現実に提示されているインスタレーションについてはなかなか考えづらいですが、検討できるとすれば、「そのインスタレーションに見出される意味の体系」だと思います。つまり、クラインやデュシャンといった要素が結局このインスタレーションを何かの形へと理解するなかでどのような役割をもたせられるか。階段や、映像の語り、さらに小さな要素までも同様です。それをもって、何をどのように、ある一貫した・納得したしかたで理解できるかという「信じられること」のデザインですね。それにそぐわない要素はノイズとして排除され、目的にはかかずらわないものとされるわけです。でも、意外な要素が意味を持たされていると判明するとき、目的に触発が起こる。そうした意味での信念がデザインされるのではないかな、と。具体的にいえば、落下しているものの規準や、禁止事項が内容にどう作用するか、などといったことです。

SMまず、展示の目的を考えたとき、大岩さんが直前のアーティストトークでも話したように、鑑賞に何らかの〈オチ〉をつける・〈あがる〉ことが目的になるというのはそうだと思います*4。ただ、それが具体的にどういうことなのかは、どの展示でも最初は見えないはずですよね。鑑賞してはじめて、その作品の内容がわかり、それが〈あがり〉になる。観る前に答えはわかっていないという点が、一般的なゲームと異なる点だと思います。ゲームの場合は最初から目的がはっきり提示されている場合が多くて、それにたどり着くのが難しくデザインされていることでゲームプレイが発生する。目的が伏せられたゲームというのは、ビデオゲームならあるけれど、スポーツやボードゲームには少ないですね。目的が最初からはっきりしていない状況で目的自体を探すプロセスになる、というのが展示というもの独特のあり方、と捉えていいのかな、と。

砂山太一(以下、TS)企画構成の砂山です。

ゲームは、得点が入ったり、入る過程において鮮やかなプレイがなされたりしたとき、そこにある種の美的な感情が沸き起こるじゃないですか。じゃあそれを美術に持ち込んだとき、鑑賞者が展示鑑賞のプレイヤーとして「むっちゃいい展示のプレイしたぜ」と思えるかどうか。展示を観ること自体の美学をどこに求めるかという問いなのかもしれません。

コンセプチュアル・アートを観るとき、僕は「裏返った瞬間」が美的に価値があるものと感じます。造形的に立ち現われているものの意味を読み取ったときに意味が「反転する」かどうか。そうならなければ、よくわからない作品で終わってしまう。オチが見えるということが、そもそもコンセプチュアルの基本構造なのではないか。

SM個々のインスタレーションの目的は基本的にそのつど探究しないといけないが、コンセプチュアル・アートの場合はジャンルとして目的のタイプがあらかじめはっきりしているということかもしれませんね。

EO松永さんの著書では「美的行為」という概念が提示されています*5。美的判断というものを、ふつう適用される対象の知覚だけでなく、行為という能動的なものにも適用することで、ゲーム行為を美的行為として特徴づけています。これを展示における鑑賞の動きにも適用できるんじゃないかと。展示のデザインが鑑賞における行為の能動性を強調するときに、それ自体の美的な性質があらわれてくる。ここであえて「見る」「知る」ことを能動的行為だとみなすのは、その対象のほうに美的性質が属しているというより、その対象についての「見かた」「知りかた」、理解のかたち自体に美的判断が働くということを扱うためです。

砂山さんが言うように「意味が反転する」ということは、知る行為全般のなかで、内在的に意味の布置の転換が起こって、美的にうれしい*6。逆に反転しないと、知る行為は退屈なわけです。「池袋って4駅で新宿なんや〜」という知は別に美しくない。

ATなんで関西弁なの。(一同笑)

EO(笑)……いまのは、意味が反転して美しいですね。「関西の人だから山手線のこと知らないんだ」っていうことがわかって、うれしい。そうした意味の反転が、イヴ・クラインなどのモチーフをめぐって、一連の鑑賞行為のなかで連続して起こる、そうしたデザインの構造として展示がある。

チュートリアルとコンヴェンション

ATボードゲームの場合は、ルールを覚えるという行為をつうじて目的を理解する。たいしてビデオゲームではしばしば目的が隠されていて、チュートリアルを通じて基本的操作を覚えながら、なにができるのか・すべきなのかがだんだんわかってくる。だから、美術の作品や展覧会を鑑賞するまえに、チュートリアルに相当するものがどうデザインできるのかというのは考えると面白いかなと。

EO「そもそもあなたはこの展示において、知ることが目的なのだ」と提示される問い。ある程度、砂山さんが言うように、現代美術の既在のコンヴェンション、レギュレーションとして流用できるものです。それに加えて、展示が改めてチュートリアルの形で提示できる。繰り返しになりますが、この展示でも「知ってる?」という問いが冒頭で提示されるのは、コンセプチュアル・アート自体を自己批評するモデルとして機能する側面があったかなと思います。だから一階をはじめに通り過ぎるときにはチュートリアルになっているかな、と。

「ボードゲームやカードゲームとはちがって、ビデオゲームのプレイヤーはプレイするなかでゲームを学ぶ」というアダムス&ドーマンズの言葉を松永さんは同書で引用していますが*7、これもインスタレーションについて言えるのかな、と。観ながら、どう観ればいいか学んでいく。そのはじめのきっかけ・方向付けが、「知る」という行為=プレイをめぐってマークされる。コンセプチュアルであることの極端なゲーム化とさえ言えるかもしれません。

二階の展示物が、絵画を除いて、表象性の低いミニマルなデザインになっているのも、そうした「知る」、砂山さんの言葉でいえば「裏返る」行為を要求するようなものです。裏返さないと、たんに球が浮いているだけで、美的な感覚以外は何もない。だから、それを読み解く〈ために〉、あるいは読み解けるものとして見出す〈ために〉、映像や絵画にヒントを求めたりする。そうするとたしかに裏返る。その意味では報酬型のデザインですね。

谷口さんが紹介くださったゲチャルクス作品のデザインに戻ると、あれはコンセプチュアリズムのコンヴェンションに従ったゲームではなくて、彼自身が設定したルールに従っています。あくまで映像作品で、脱出をしたいのはともかく映っているパフォーマー自身。では映像を観ている鑑賞者は、あのゲーム的な様相をどう鑑賞するのか。

谷口さんが紹介くださったゲチャルクス作品のデザインに戻ると、あれはコンセプチュアリズムのコンヴェンションに従ったゲームではなくて、彼自身が設定したルールに従っています。あくまで映像作品で、脱出をしたいのはともかく映っているパフォーマー自身。では映像を観ている鑑賞者は、あのゲーム的な様相をどう鑑賞するのか。

SM実況動画やプレイ動画に近かったですよね。

EO「スローアクター」はプレイそのものだけど、プレイ動画としてのヴァージョンを考えてみることができる。映像作品で、たとえばよゐこ有野が、展示を観ながら理解していく。「なるほど、イヴ・クラインなんや」とか言って。(一同笑)

ゲームのメカニクスや、それが鑑賞を引き起こすためのデザインをアートの文脈に持ち込むことで、ゲームが文化として持っている、実況やメタゲームなどの実践まで導入する可能性があらわれる。

SMトランプの裏ってあるじゃないですか。トランプを使うゲームは、裏が見えないことを利用していることが多い。「表に書いてあることが、裏からは見えない」ことが、行為のデザインを担っている。重要なのは、トランプの裏は、裏を見ることで、それが裏だということが伝わるようになっている点です。表側があるということが、裏を見ることでわかる。完全に情報が隠れているのではなく、実は表側があるという情報が伝わっている。

展示においても気にするべきことで、単に伏せるだけではなく、謎があることをアピールしなきゃいけない。逆に〈裏に伏せられた状態のもの〉がなくなった状態になると、鑑賞者は納得に至る。謎を出し続けるかぎり鑑賞者は納得しない。この二つを絶妙なバランスでやっているのかな、と。作家の意見を聞きたいところです。

EOいかにゲームのプレイヤーが、当のゲームがいかなるものなのかを知るのか、というのが今回のトークの問題だと思っています。先程も話されましたが、ビデオゲームで、一挙にはじめからその全貌を知ることはあまりない。たとえばRPGでは、チュートリアルがあって、次するべきことが提示されて、それが積み重なっていく。クエストは次のクエストのチュートリアルになっていて、物語が進んでいく。『ゼルダの伝説』で例えれば、新しいアイテムを手に入れることで、新しいことができるようになり、そのダンジョンの攻略法がおのずと見えてくる。かつてクリアしたダンジョンでも、その後に手に入れたアイテムを用いて、また別様に解くことができる。新しく何かができるようになることが、また新しい謎を生み出すようにもなっている。はじめは「大きな木があるな」としか思っていなかった光景が、フックショットを手に入れて以降は、上方の謎へと導く足場に見えてくる*8。

こうした謎が開闢されていく運動が、展示でもできるんじゃないか。はじめはただ作品や什器が並んでいるだけでも、たとえば階段や瓦礫に意味が付されると、それが波及して次々意味を埋めるべき謎が見いだされていく。階段を上がって、ちょうどカーテンを覗き込める高さになると、なるほどカーテンはこういう謎だったんだ、と判明する。すると、身体的な条件をもとに、改めて諸要素が再考される。理解の分節が深まっていき、ついには作家がデザインしている程度の水準まで到達したり、時にはそれを超えて、作家の想定を超えるようなものにまで、意味を読み込むポテンシャルを発見してしまったりする。それは作家の「無意識」として回収されることもあれば、偶然の奇跡として享受されたりする。作家像自体を、より狡知な人物として更新するという選択肢もあります。そうした可能性まで鑑みたうえで、どこまでデザインするか、というのを、ある種エコノミーのバランスとして考えていきました。謎がどの順序で見えるのか、どこまでコミットすると次の謎が出てくるのか。

SM今回の展示だと、展示における行為の許可/禁止が、あえてぼかされていると思います*9。キッチンに貼られた、スプーンを使って良いという記述をどこまで真に受けるべきなのか、わかりにくくなっている。でも同時に、展示の鑑賞者にとっては、展示というもののスタンダード、コンヴェンションというものがつねにあると思います。普通の展示で許されていること・禁止されていることという標準が持ち込まれる以上、個別の展示が独自のルールを打ち出すということはどうしても難しくなる。その辺の前提や、崩していくためのコントロールってどこまで意識して設計しているんでしょうか。

EOいくつか触れるべき点があると思います。

まず現代美術に限らず、絵画を見るときのコンヴェンションとして、画面の大きさに比例した適切な鑑賞距離というものがあります。それを裏切るような仕掛けが、二階展示室にはいくつかあります。絵画《OUTSIDE IS VIVID》の前にはキッチンがあって、じゅうぶん退いて見るための余裕がない。ちょうどよい距離で観るためにキッチンを回り込む必要があり、そこで、コンヴェンションを相対化する作家の意図が見えてくると思います。もうひとつの絵画《NEAR ENOUGH》のインストールも似たような操作をしています。

もうひとつ、ハンドアウトも少し特殊なオーダーになっています。あえて会場俯瞰図を載せず、アイテムリストのようにデザインしています。これは『バイオハザード』や脱出ゲームなどで見られる格子状のインベントリを参照しています。ド・セルトーでいうところの「地図」を退け、「順路」を強調します*10。作品どうしの関係を一挙な空間に還元せず、発見と更新をとおして、時間的な展開のなかに置く。

これらは、一般的な慣習を〈裏切る〉ものなので、明示された仕掛けとして感得されやすいと思います。ただ、ハンドアウトの注意書きはより〈パロディ〉的です。順に記すと、「砂糖を水に入れることはできません」「蛇口をひねることはできません」「作品に触れることはできません」「よりかからないでください」「階段を昇降することができます 足元にお気をつけください」「カーテンを開けて入ることができます 開けたらお閉めください」「プールのふちは危険です」……安全上の注意と、展示に特異な経験のための指示とが混在しているんですよね。砂糖についての項は、展示空間にも掲示されているので後者にあたりますが、同じ構文で、いわゆる「お手触れ禁止」と並置されている。

これらは、一般的な慣習を〈裏切る〉ものなので、明示された仕掛けとして感得されやすいと思います。ただ、ハンドアウトの注意書きはより〈パロディ〉的です。順に記すと、「砂糖を水に入れることはできません」「蛇口をひねることはできません」「作品に触れることはできません」「よりかからないでください」「階段を昇降することができます 足元にお気をつけください」「カーテンを開けて入ることができます 開けたらお閉めください」「プールのふちは危険です」……安全上の注意と、展示に特異な経験のための指示とが混在しているんですよね。砂糖についての項は、展示空間にも掲示されているので後者にあたりますが、同じ構文で、いわゆる「お手触れ禁止」と並置されている。

結局、その「安全的注意」と「芸術的指示」を腑分けするものが何なのか、換骨奪胎できないかと考えました。特にプールのふちに関する最後の項は、禁止構文でも許可構文でもなく、報告文です。しかしこの一連に置かれることで、パフォーマティブに読み込みたくなる。オースティンも言うように、言外の意味を読み込むのは、文脈に依存するため不安定なわけです*11。危険ですといっても、単に乗るなということなのか、気をつけて乗れということなのか。あるいは、安全のためのニュアンスしかないともかぎらない。

ただ、こういう言語的な操作が実際に機能しているかは、なかなか検証しづらいですね。むしろそれはデスクリプションの立場、批評の主体をどう考えるか、という、前回のトークで福尾匠さんが触れていた問題にも通じると思います。

冷蔵庫をあける

AT美術作品を観るときのチュートリアルを提示しようとすると現代美術のコンヴェンションに回収されてしまうのだけれど、大岩くんが意図するように、内部で反復することで、それを脱せる可能性があるんじゃないか。

今触れなかったところだと、一階から二階へ階段をのぼると、二階の展示室のなかにまた階段があるとか、水というモチーフが、実物でも映像でも多用されているとか。モチーフや構造が反復されているように、この駒込倉庫という建物自体が反復の構造をもっている。階段だけでなくエレベーターもあって、上下を移動するイメージが重複している。そういう場所の条件がかなり意図されやすい場所だったんじゃないかなという感じがします。

コンヴェンションの撹乱を、どこまで大岩くんが意図していたのかはわからないけれど、どのくらいの強度で、という点は気になります。やっぱりお約束通り、砂糖を水に入れないようにして観ちゃったりしたので……ただひとつだけ、絵画で脱出ゲームが匂わされていたので、絵画のなかで引き出しの位置にあたる、キッチンの冷蔵庫を開けてみたんですよ。中には、オープニングパーティの残り物みたいなものが入っていて、これは作品じゃないな、って。(一同笑)

設計され尽くしている展示にもかかわらず、意外に外部が見えたというか。脱出ゲーム的なモチーフを持ち込むと、どこまで触らせる・探索させるかというのはけっこう難しい。

SM冷蔵庫の中身がなんで「作品じゃない」とわかったんですか?

EOたしかに、なぜ「わかる」のか……。

AT明らかに、他の展示物と質が違ったからですね。他のアノニマスな展示物に対して、ラベルが貼られたワイン瓶とかあったので。もしラベルを外されたペットボトルの水が入っていたりしたら、微妙だったかもしれない。

SMそれは、さっき大岩さんが触れたような、「何を、この展示において観るべきなのか」の判断に近いですね。それは鑑賞者ごとに少し異なることはあるとはいえ、共通して判断できる水準があると思います。いま谷口さんが話したように、「これは作品じゃない」と読んだほうが整合的というか、全体が理解しやすくなる。そう判断してしまうこと自体が面白いですよね。

大岩さんはその辺りもハックしたいのか、それとも鑑賞者のもつ前提として認めたいのか。

EOエレベーターは、安全上会期中に動かすことはないんですが、しかし鑑賞経験に必ず混入することは意識しています。一階に下ろしておくか二階に保持しておくかで印象も変わる。

あるいは、会期初日に雪が降ったんですよ。花瓶が室外バルコニーに置かれていることもあって、雪が降る、雨が降るということは、この展示では強い意味をもって鑑賞経験に干渉します。

天候をコントロールできるかはおいといて、でも輪郭を意識してハックしたいという気持ちはあります。インスタレーションというものは、所与の場所の条件のなかでなんとかしなければいけない。たとえばだいたいの展示室にはエアコンがあって、鑑賞に入り込んできてしまいます。室温というものを、実は展示から排除することはできない。この展示では一階の空調が効かないぶん、二階を暖かくして差が強調するようにしました。温かい空気は上にあがるじゃないですか。そうした所与の制約条件というのは、場所や建物というもののもつ慣習であったり、それは消防法を蝶番に、社会制度にもつながる。

エアコンの操作盤はあるし、窓はあるし、天気は変わるし、ともかく展示空間って、ホワイトキューブと呼ばれるものでさえ、ノイズが多いものです。ふつうはそれらをインスタレーションの〈外〉のものとしてキャンセルして展示を見る。それが〈展示室〉としてインスタレーションと外郭を一致するわけです。しかし意味の操作によって、そうした要素を、積極的にインスタレーションの内部に取り込むことができる。階段はその代表的なもので、駒込倉庫を代表するエレメントなので、早々に展示構造に取り込んで検討しました。構成の都合上、エレベーターについてはそこまでの操作を行わず、あるままにしています——というか、「たぶん作品じゃないんだろうけど、これがここにあることは、ひととおりの経験として面白いな」という鑑賞の状態それ自体も面白いですね。要素一切をインスタレーションのコントロール下に置くことは不可能でも、こうした状態をバッファに認めつつデザインすることができる。そうして発生した意味深い(significant)経験を、作家の成果として数えていいかは複雑です。しかしそうした経験の発生自体は面白い。これは制作における「運(luck)」の問題でもあると思います*12。

SM大岩さんが今言った話自体が、まさにある種のハックとして機能している。

EOその通りですね、

SM「私はすべてをコントロールしています」「理想的にはすべてをコントロールしたい」みたいなことを言うことによって、たとえばこのトークを聞いた方が次回大岩さんの展示を観るときに、「大岩さんはすべて計算しているのではないか」と読むようになる可能性がある。エレベーターを「たまたま会場にあっただけ」と言って済ますのではなく、機微についてステートメントすることで、コントロール下に置いてしまう。

前半のアーティストトークについてもそうですが、大岩さんがトークで話す内容自体が大岩さんの作品への解釈にたいしてパフォーマティブに機能していて、それが良いことか悪いことかはわからないですが、自覚的なのか訊きたいですね。制作のモチベーションを自分で宣言することで、作品の見え方が変わってくることについてどう考えているのか。

EOこれに回答することも、そのパフォーマティブな操作に含まれてしまいますが(一同笑)……コンスタティブに言っても、多分に考えていると自覚しています。

展示のテーマでもありますが、〈わかる〉ということは、話の階梯が一段あがることです。どのくらいの段に鑑賞者を設定できるのか、どのような段移動を設定できるのかを考えている以上、トークを開催すること自体が、それに干渉することを無視はできません。作品について〈わかる〉という運動が、どのような力関係をもって、そのたび何を中心に発生しているか。作者という実在はその中心に抜擢されやすいマテリアルですよね。先のアーティストトークはレクチャーの形式を採っていましたが、冒頭に「このレクチャーはこのレクチャーについてのレクチャーであり、まやかしである」とメタ水準でのステートメントを置いています。これも一種の行為のデザインで、〈何を理解すべきか〉という目的をずらすと同時に、〈何を信じてよいのか〉という、現実・信念さえも宙づりにする効果がありますね。どこまで階梯を上がってこられるかを挑戦的に問いに付すという、サディスティックなパフォーマンスだと思います。

当のレクチャーでは、インスタレーションというものを、時空間的な構成をベースにしながら、情報の享受をコントロールすることで、欲望・焦燥のダイアグラムとしてパッケージングされたもの、として再提示することを試みました。これが拡張されて、行われるレクチャーやトークもまた情報の現われる場なので、ある種の謎として発動することは自然です。展示に謎があり、また構成への自覚を要求されれば、それは〈読者への挑戦状〉であることを避けられない。そのことについて僕は比較的意識しているほうの作家だと思います。

狂気じみた設計

AT大岩くんという作家がなぜゲームのデザインに興味を持っているのかが最近まであまりよくわかっていなかったんだけれど、この展示を観たり話をしたりして、大岩くんの狂気じみた設計欲みたいなものとつながっているんじゃないか、と思った。

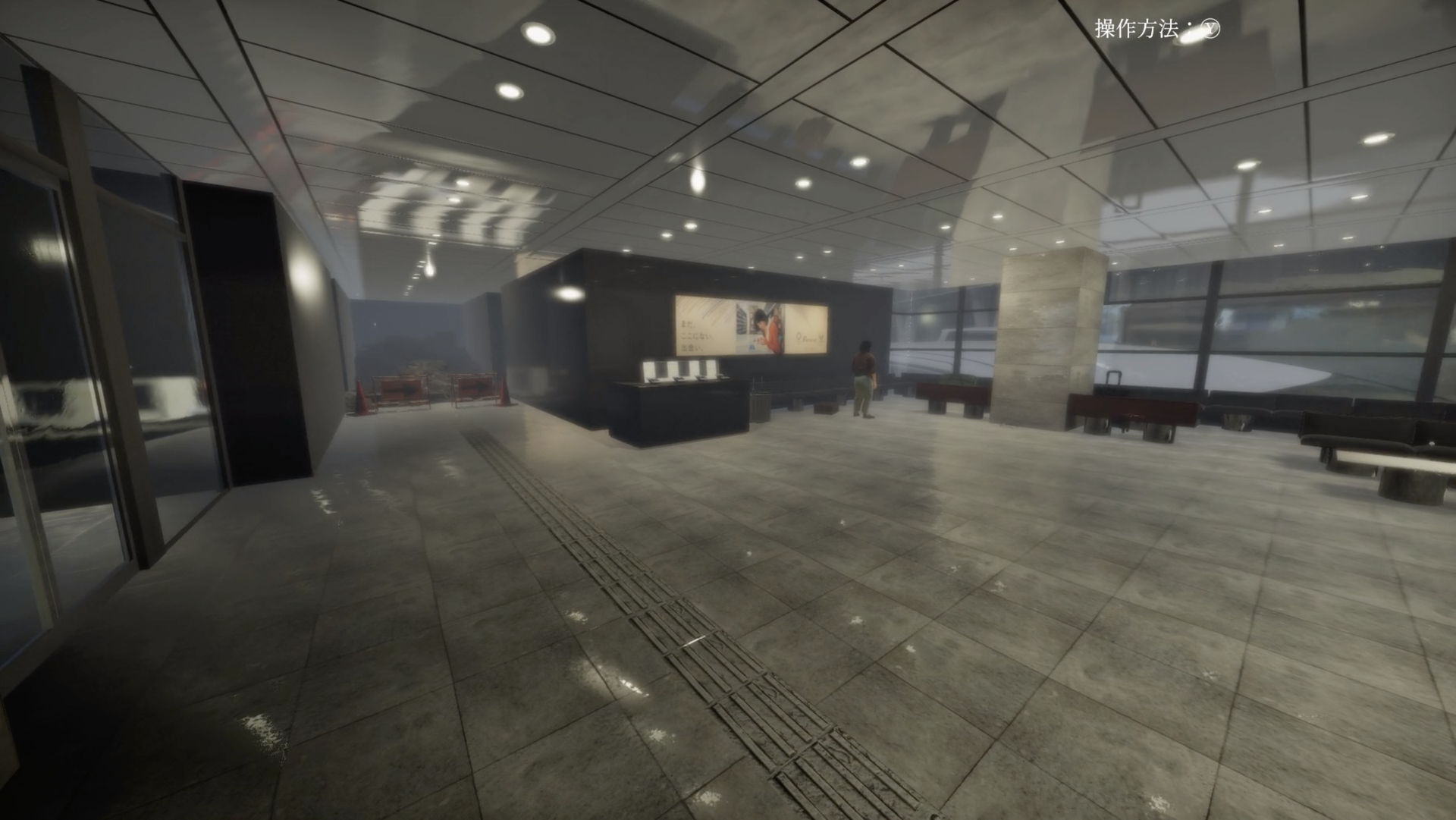

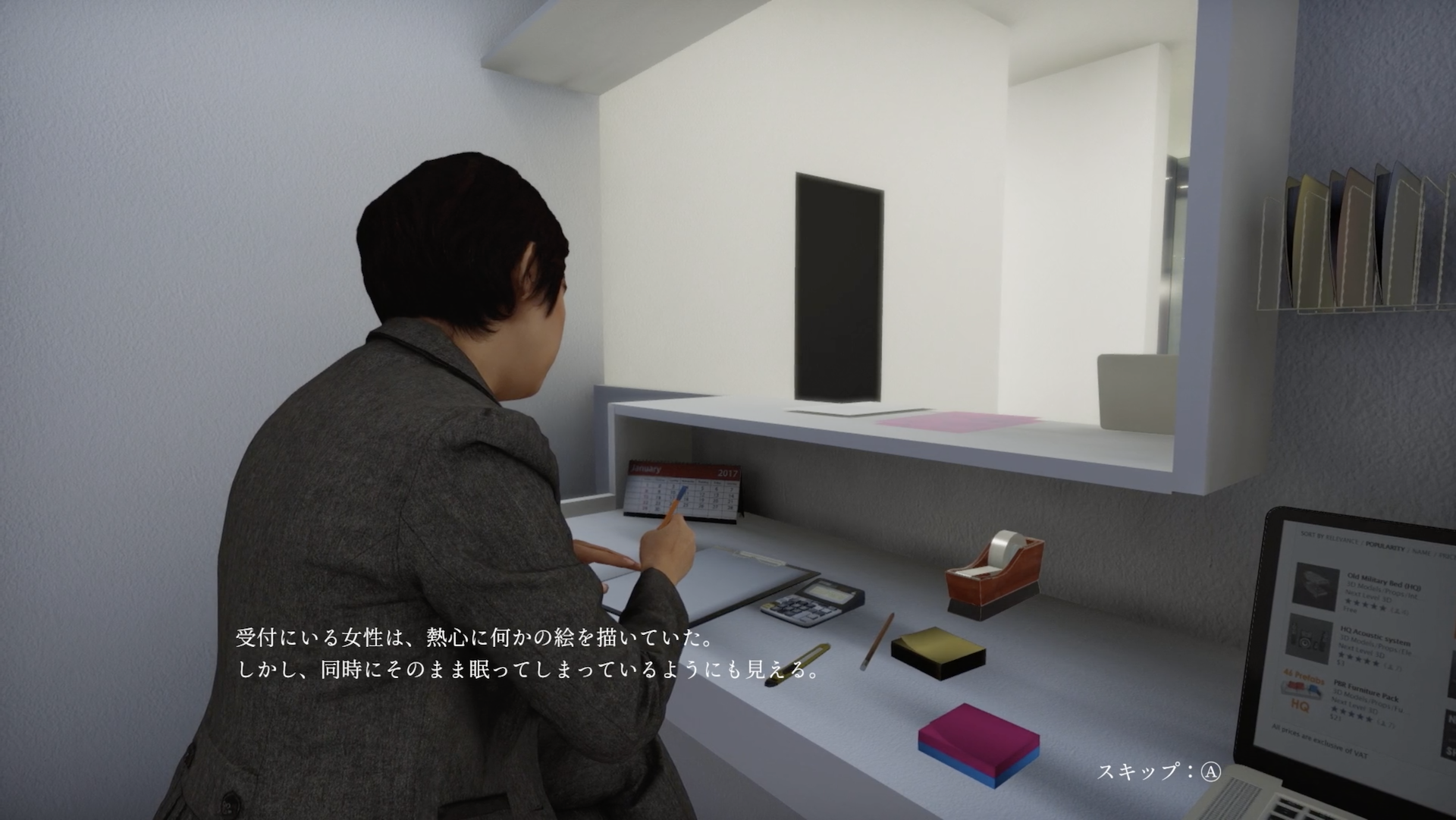

展覧会を開くというときに、何もない状況って作れないんですよね。あくまで現実の場所で開くものであって、純粋なホワイトキューブって存在しない。でも実際にビデオゲーム作るときに何が起きているか。いま開催されている「光るグラフィック展2」に《待ちぼうけ》という作品を出しているんですが、その作品では、展覧会場とその外に付設されたロビーとを3DCGでかなり精密に再現しています*13。これをやっていくと病気になりそうで、施工の綻びとか、壁に残されたタッカー針とか、床のテクスチャとか、いけるところまで再現したくなる。ふつう見えないはずの、受付内の物販エリアまで、現実に合わせようと作ってしてしまう。つまり、3DCGゲームのなかでは、こういう会場が僕の意図と関係なくありました、ということが起き得ないんですよね。ビデオゲームの、まず何もない状態って真空の宇宙みたいなもので、そこにすべてのものを制作者が意図して置かなければいけないという病的な空間になる。

谷口暁彦《待ちぼうけ》スクリーンショット(作者提供)

谷口暁彦《待ちぼうけ》スクリーンショット(作者提供)

ビデオゲームの制作って、現在では、すでに販売されている素材を使用することもあります。既成品、レディメイドのものを置くということです、そこで、なぜ・どうそれを置くのかを、作者の責任でやらなくてはいけない。僕もその作品で、たまたま落ちているゴミとか作っている。病的にすべてを用意しなければいけないというのが、オープンワールド系のゲームのデザインになっていて。そういうことと、大岩くんの細部に至るまでの設計とは、響くところがあると思います。

EO谷口さんが現実空間を3DCGゲーム化して提示するのにたいして、僕は現実空間を含めた現実においてゲーム化しようとしている、というようなものですね。そうして、自分が意図したのだと思われることができるものへと諸々を操作することで、展覧会というものの輪郭自体を拡張する、とも言えるかもしれません。〈どこまでがその展示を観ていることなのか〉という問いですね。その展示について気にかけることから始まり、ウェブ上でチェックしたり、足を運んだり、最後にはどう忘れるかまで、隅々に至るまで、美味しくいただくようにできるかと。

奥泉理佐子(以下、RO)会場設計の奥泉です。

ビデオゲームにおいて〈描かれないものは存在しない〉ということが興味深いです。建築を設計するときに、たとえばあまりそこに見えてほしくないものをどう処理するか、という問題があります。たとえば、展示空間の中に監視カメラが目立っているのが美しくないとき、ビデオゲームならば描かないという選択肢もあるわけですが、現実では何かの事後対応をしなければいけない。今回は二階の展示室に監視カメラがあったんですが、プールのそばに監視員がいるという感じでいいのではないか、と、意味やニュアンスの水準で回収されるようなことがありました。

でもそうしてすべてがネットワークに巻き込まれていく、という手段を1度取ると、次からも大岩個展においては、たとえば会場にあるエアコンの操作盤を、作品のネットワークから独立させ関係のないものとして扱うことが不可能になる、人がそこに意味を見出そうとしてしまう、という点があると思います。作家としてのそういうスタンスについて気になります。

EOこれは、経済的な意味での「やりくり」に近い話かなと思っています。プール近くに監視カメラがあるのを「監視員」と読み替えるというのは、コストが低い。でもエアコンは、今回の展示だとコストが高い。エアコンを何に読み替えられるんだろうと……

TSサウナ?(一同笑)

EO……新しく意味を読み込むには、コストがかかるんですよね。そのコストは実際の金銭的コストにさえ相関する。また、個々のコストをクリアしていっても、展覧会の輪郭を整えなければいけない。「監視員」という項目を加えたところで、それが他の要素に結びつくことはないので、行き止まりのノードになってしまう。すると、そのために別の作品を用意するなり編集するなりして、バイパスを作るといった作業が必要になる。それは要素を練る時間のコストをかければできるので、コストを転換するようにして解決しているといえます。

あるいは、さきほど触れた、理解の階梯の落差の問題にも関わる形で、解決法が考えられます。作家が定期的に展示をするとき、展示で用いるルールやコンセプトは、流用されながら更新されていきます。そのとき、拡張することもあれば、批判して内含することもある。だからある意味、そうした一般的な処理の問題についても、同じ方途の解決策を次の展示ではとらなくてよい。今回は、不完全ながらも意味のネットワークへの回収によって対応しました。次はむしろ、そうした意味への回収ということ自体がいかなるものなのかを批判的に扱うことで、フェーズが高階化させて解消することができるかと思います。

コストの水準で解決するか、フィギュールとして解決していくか。

SMそれって鑑賞者にちゃんと伝わるんですかね。次回もまた冷蔵庫に残り物があったとき、同じ水準では解決されていないものとみなされてしまうような……でも次回だったらむしろ意図的な感じもしちゃいますけど。(一同笑)

一旦メタレベルというか、深読みのレベルに上がると、もとのレベルには戻れないんじゃないかと。

EOやはりこれもチュートリアルの問題かなと思います。作家の立つメタレベルが高すぎると、それに追いつくのにコストがかかりすぎる。だからそれを埋めるように、チュートリアルで、前回扱っていたまでのコンセプトについて、象徴的に提示するなり、繰り返すなりして……階段の比喩でいえばエスカレーターを作っておくというか。とはいえ低いアイロニーから順繰りに伝えるにしてもコストがかかってしまい、活動を続けていくほど前提が大きくなる。そこの解決先は見つけたいですね。

たとえば、たわごとですが、次回の展示に、「スローアクター」とほぼ同じだけど、そうした冷蔵庫のバグがフィックスされたバージョンを提示する、というものが考えられます。冷蔵庫の中には、ちゃんと水が入っていたり、あるいは「新ステージ」のためのアイテムが入っていたり。エアコンの操作盤がきちんとなくなっていたり。「スローアクター」で採用した処理自体がはらむ問題自体を前面化して、図と地を反転してメタ化する。

SM逆にまた同様に入っているほうが意図的に感じると思います。入っていない、というのは今回の「スローアクター」にとっての自然なので。

AT今の冷蔵庫の状態とまったくおなじで。(一同笑)

SMフィックスすべきところがフィックスしていてもそんなに違和感が生じないというか。

EOさきほどの〈裏切り〉と〈パロディ〉にかかわる話になると思います。ルールの不徹底が新たにコンヴェンションとして前提された状態で、それを裏切るか、パロディするか。

ATレトロゲームをリメイクするときにバグも移植されることがありますね。バグを直すかどうかという問題。

SMそうするともはや移植された後はバグではないですね。

EO先述した「バグる美術」トークでも、バグといったものを定義するときに、作者の意図に還元できるかという話が重要でした。今回の展示・トークは、より拡張した形で、ある展示という存在にかかわる経験全体を画定しながら、それもまた展示というものに回収しようとする作家がいた場合に、どこまでを作家の意図として扱えるべきかという込み入った運動を内在させる問題を扱っていると思います。

この階梯が入れ子になった運動を、はたして毎回どの高さでパッケージングするか・できるかを考えるならば、僕が面前で話をしたり、展示を解説したりすることも、有効に使う必要が出てくる。今回の映像作品が〈階段〉の話をしているのは、そもそもそうした意図もあります。階段というモチーフは、駒込倉庫の階段に結ばれもするし、そうした比喩をつうじて、展示という意図の入れ子自体をも象徴する。映像というメディアは、自身のデスクリプションを自然にできるものだとも思っています。あるいは、そういう性質のあるメディアとして、展示やインスタレーション、作家自身といったものを、僕は再考しようとしているのかもしれません。

ナラティブとインスタレーションのフチ

EO会場質問にうつりたいとおもいます。

Q1今回のトークでは、ナラティブやフィクションの問題が挙げられていない気がしました。一階の音声作品におけるストーリーテリングについてどうお考えですか。

また、谷口さんは作家として、フィクションの要素のある作品の制作に興味があるか訊きたいです。谷口さんはゲームをモチーフにしながら、プレイできないタイプの作品を制作したりしていますが、プレイアブルな作品についてどう思いますか。

EOまず前半の質問は僕が……

松永さんのご著書では、ゲームメカニクスとフィクションという二つの独立した意味論の重なり合いが論じられています。ゲームメカニクス上での行為がフィクション上の行為をひきずっているし、その逆でもある。制作の話にしてみると、たとえばビデオゲームを作りたいとき、おおまかには、まずフィクションを作りたくて、それを実現するためにゲームメカニクスを考える場合もあれば、逆にゲームメカニクスに応じてフィクションを合わせていく作り方もある。実際のところ、前者のほうが多いか、あるいはシリーズものだと、後者と前者が合わさったりしていると思います。僕の展示はいわば後者で、あるコンセプトのメカニクスが毎回用意されていて、それが低いコストで実現するようにフィクションやキャラクターをデザインしていく。一階の語りかける音声は、『新世紀エヴァンゲリオン』綾波レイ役の林原めぐみの声質をイメージしてデザインしています。そうすることで、時間の繰り返しやリトライ性を俎上に上げることができるんじゃないか。フィクションの構造や提示するデザインをもって、メカニクスに奉仕するのが僕の基本デザインだと思います。

もちろんフィクションを構成していくうえで思いがけない発見をすることもあり、閉鎖的になりやすいコンセプト面にとっての外部性を持ち込むきっかけとして、積極的に受け入れています。

AT「イン・ア・ゲームスケープ」展に向けられた批判のなかで、「プレイできないじゃないか」というものがありました。ゲームのもつナラティブな側面に触れずに展示が構成されている、と。展示では、マシニマやミルトス・マネタスのアプローチから発生したものが最近の作家の制作に見いだされる、というコンセプトで設計したので、いわゆるゲームの物語やナラティブは積極的に扱ってはいません。むしろ語りがないところにある種の情景が見えてくるように設計しました。ゲームのすべての要素をひとつの展覧会に集約するのはむずかしくて、土居さんがアニメーション研究者の視点から、インディーゲームにおけるアニメーション作家を扱っているのにたいして、僕はメディアアートの作家なので、かつてメディアアートにおけるメインテーマだったインタラクティブというものから切断された現在の状況において〈風景〉を観るということをテーマにしました。そういう切り口のために今回ナラティブなものを切断したといえます。

僕自身作家としてはやりたいことがあって……IGNのインタビュー やMade with Unityのインタビュー

やMade with Unityのインタビュー でも答えているんですが、を現代美術のコンテクストをゲームのルール性ですげ替えることで、現代美術のコンヴェンションを骨抜きにしてしまう、ということをしてみたい。既存の彫刻作品や現代美術の作品に車輪をつけて、レースゲームにしちゃう。美術のコンテクスト関係なく、どの形状の作品がいちばん安定していて、速いか。これがプレイアブルなほうのアイディアとしてあります。

でも答えているんですが、を現代美術のコンテクストをゲームのルール性ですげ替えることで、現代美術のコンヴェンションを骨抜きにしてしまう、ということをしてみたい。既存の彫刻作品や現代美術の作品に車輪をつけて、レースゲームにしちゃう。美術のコンテクスト関係なく、どの形状の作品がいちばん安定していて、速いか。これがプレイアブルなほうのアイディアとしてあります。

ナラティブな要素には、さっき触れた「光るグラフィック展2」の《待ちぼうけ》で取り組んでいます。3DCGで再現したロビーというのは、ギャラリーがあるリクルート本社の待ち合わせスペースなんです。そこで待ち続けた結果、膨大な時間が流れてしまい、地球の環境が一変してしまった、違うルートに入ってしまった……という設定で作っています。空調機器やレールライトとかを再現することで、純粋なホワイトキューブとして観るような経験を、現実の圧倒的なノイズをもって阻害する。残されたゴミみたいな異物から、ナラティブが立ち上がってくるようなことをしています。

EO谷口さんの作品は、モチーフから文芸的なナラティブが立ち上がると思うんですが、それを突き詰めていくと途中でも触れた、ウォークスルー形式のゲーム、とくに純文学を参照したタイプの作品に合流する可能性があるのでは、と思います。それを現代美術で提示するとき、コンヴェンションに頼らざるをえなくなってしまうのではないか。

ところで、ゲームというメディアの一面として触れたいのが、メタゲームの側面です。とくに僕は最近スピードラン(タイムアタック)を調べています。途中で触れたド・セルトーの概念も、スピードランに関連した論文を訳出する過程で触れたもので、当のプレイアブルな構造における諸要素をいかに通過していくか、ということを結びついています*14。

〈展示をスピードランできるのか?〉という問いが提示できると思います。スピードランでは、可能な抜け道をつくりだすために「バグ(glitch)を利用=搾取(exploit)する」という言い方をします。さきほどの話になぞらえると、たとえばエアコンの操作盤や、意図せず現われた光の形というバグをいかに「exploit」して、展示を読むための「別のルート」を作っていくか、ということになぞらえられると思います。重要なのはそれがまた「メタな別のゲーム」になっている点で、つまりさきほどのインスタレーションの階梯が上がっていくような話につながるかもしれません。バグの搾取によって速くクリアしたり、あるいはあざやかな抜け道を見つけるという実践自体が、もとのインスタレーションに折り重なるように新たなインスタレーションとして輪郭を得ることはできないか。

SMスピードランが成立するのは目的がはっきりしているからですね。だから、展示においてスピードランが可能かというのも同様で、目的をどうはっきりさせられるかという話になる。展示という性質を考えると難しいんじゃないか。タイムを測っているというわけでもないし、一定時間以内であるものを知覚する、と目的化したとしてそれが何が楽しいかというとわからない。

EO目的のデザインをするか、あるいはゲームにおけるスピードランを、展示におけるどのような実践に隠喩できるか、という話かもしれませんね。スピードランは連続的な実時間ですが、コンセプチュアルな展示において意味が〈裏返る〉ことを主眼におくと、それは手続き的で離散的な時間になるのかもしれない。

TS美学的評価が質的なものから量的なものに移行している、ということにつながると思います。写真の評価も、質的なものではなく、大量のデータをもちいて、色味などの数量化できるファクターを用い分析したりする*15。美しいとか悪いとかいう質的な判断や記号的な解読ではない。量的なデータが批評軸になっていくという趨勢のうえでスピードランを考えると、もう少し面白いかなと思います。ただ展示においては実装が難しいですね。

EO前回の福尾匠さんとのトークでも触れた話ですね。映画の鑑賞についても、Netflixで何本観たとかいうデータが経験にとって小さくないファクターになっている*16。

TS展示で写真何枚撮ったか、みたいな。この展示の写真を1000枚くらいSNSにアップしている人とか、量的な美的判断。観て「素晴らしい」「良い」と思うのではなく、端的に「観た」という行為をひたすら積み重ねていくことが、現在の美術の鑑賞の形態として成り立ちがち。

ATインスタレーションには絵画と違ってフレームがないから、どこまで観たことで〈すべて観た〉といえるのか、という問題を、今回の展示のトークで大岩くんは何度も取り上げてきたと思うんだけど、それの象徴的なシーンが二階踊り場に展示されていた映像《EVENTUALLY EVEN》にあったと思います。3DCGで作られたバス・ヤン・アデルの部屋のなかを歩き回るんだけど、だんだん離れていって、けっこう遠くまで来たときに、床から落ちてしまう。さっき話したように、ビデオゲームのなかの要素って作らないと存在しないので、まず床を作るんですよね。その作られた広大な床の端っこにきて、落ちてしまう。

それが、「ここまでが作品で、作品から脱落した瞬間に、すべてを観終えた」と、落ちがつくみたいなことだと思います。僕の話でいうと、冷蔵庫開けて、作品の外部が見えた瞬間に、観終えたというか。それが作品のフチだった。

TS作品の外部をあえて作っておくと、インスタレーションのフチが見える。

EOインスタレーションのフチ、要素が作家の意図に回収できず単なるルールの不徹底として受け取られることが、鑑賞経験の到った限界になるというのは面白いですね。もちろんそれは、「インスタレーションのフチを見せることがむしろ当の作品なのだ」と回収されかねない。どこまでも真犯人は逃げおおせる*17。それとの緊張だと思います。

レディメイドと手

Q2最近リメイクされた『バイオハザード』ってとてもグラフィックが綺麗で、小さな銃の弾が落ちていたら、それも拾って再利用できる意味のあるアイテムなんですね。でも、そうした使えるアイテムと一見変わらないくらい精密なグラフィックでも、演出のために置いてあるだけの、そもそも触れない要素がある。たいしてインスタレーションだと、すべて同様に現実にあるので、鑑賞者はそれに同じようなオーダーでアプローチできる。ビデオゲームでは作る段階でプレイヤーの干渉可能性を決められるのにたいして、インスタレーションではそれができないから、作家の意図がメタ化していくのだと思います。

EOこれは、デュシャンの「レディメイド」の射程がなお広かった、という話かもしれません。絵画というのは、明らかにそれを作家が作っているということが判る。コラージュにしても、貼られたという事実と、その貼られたものの内容とは明確に分節して考えることが、知覚のうえでできます。ローグラフィックのゲームで、使えるアイテムとただの演出とを見るだけで分別がつくように。それと同様に、たしかに展示室の梁とかも作品として用意されたわけではないことは一見わかる。

デュシャンのレディメイド、すなわち「ありもの」とは、それの来歴を知覚的に判断するのが難しいわけです。もちろんデュシャンにおいては台座やキャプションがかろうじてその輪郭を担っているし、知覚による判断の文脈に還元することはできませんが、ともあれインスタレーションでは意味のネットワークが作品の地位を画定したりゆらがせたりするので、そのとき一番読み替えのコストが低いものとして、各々の所与の要素にレディメイド性が流れ込んだりする。ここでいう「所与(given)」とは、デュシャンの遺作である「与えられたとせよ(Given,)…」にも響いているわけです。

TS一点、この展示で大岩くんが設計できていない点があると思っています。

それはインストラクションの付せられた砂糖と砂糖壺なんですが、そこで鑑賞者の手を設計できていない、ないし放棄しているのではないかと思います。手が展示全体で継続的に扱われる要素としてデザインされていないので、コントローラーとして意識されていないため、スプーンに関するインストラクションが成立していない。手で見るということ。

EOかなりクリティカルな批判だと思います。図面上で設計していたとき、目や位置、高さなどは反映されるんですが、手はたしかに取りこぼされていました。砂糖を入れてよいのではなく入れるな、と禁止したのも、むしろ手のデザインを全体に行き渡らせるコストが高いので、消極的に調整した結果だと思います。

むしろ、階段に手すりのように張られたワイヤーに触れる/触れないとか、ハンドアウトをもつと片手が塞がるとか、そうした点をもっと展示に組み込めたかもしれないと思います。ハンドアウトを一度置くためのテーブルがあるとか。

RO青木淳×建畠晢のホワイトキューブについての対談記事で、(ホワイトキューブに入ると人は眼だけの存在になる)というようなことが書いてあったのを思い出しています*18。スローアクターにおける鑑賞者の手とはなんなのだろう、という問題があるように思います。

この展示において一階に落下しているものは、作者がそう定めた以上もう戻すことができない・割れた花瓶はもとには戻らない、というある種の「救えなさ」が根底にある。鑑賞者は二階に上がってそれらが「戻った」様子を見て、また降りると「壊れる」。この時間の移動は鑑賞者当人ができるけれども、その時間の移動以外のことはできないので、事実は変えられない。そういった、現実の身体からの解放された状況間の移動のようなものが意識されるとき、手があることは認識されるべきなのか/眼だけのものとして存在するべきなのか、という点があります。

手すりのワイヤーについても、たとえばそれを掴んで持ち上げてくぐるのは、展覧会のコードとして暗黙に許されていない気がする。でも触れないようにかがんでくぐるならば、問題ない気もする。やはりそこでも、手は使えないものとして、言いかえれば、身体は空間に触れない前提のものとして設定されている気がします。

EO「手すりをゆらさないで」というインストラクションのほうが、展示全体としてはバランスよく収まったかもしれませんね。もちろん砂糖には水や花との意味的な相性があるので、イーヴンに交換できるわけではないですが……。

鑑賞者の身体を展示で再条件づけるという問題は、眼や耳に手を加え、さらに鼻を加え、口を加えたりして、人体をもう一度そこで作っていくようなものだと思います。こういうピュグマリオン的な発想もまた、サディスティックな態度の一環にはなってしまうのですが。

TSそうした点では、ゲチャルクスの作品も、あのインスタレーションを鑑賞者がおこなったとき、どのような鑑賞体験として成立するのか気になります。鑑賞者が彫刻オブジェを持たされて、それを使って何かする、みたいな……。

EO展示でフックショットが渡されると面白いですよ。一階の展示観ずに二階に行ってもいいし、また下がってきてもいい。一瞬の移動です。展示空間に実装される時間の布置関係が、床に穴ひとつ開けるだけで変わってしまう。

TSプレイするということと、観るということ。谷口さんはそのあたりどう切り分けて考えていますか。

AT《私のようなもの/見ることについて》 は、作品の主題は視覚中心ではあるんですが、僕自身のアバターであることで、眼だけの存在にはされていないと思います。ファーストパーソンのアバターって、眼だけの存在になりかねないんですが、この作品では、アバターの身体が、僕の体になっている。誰でもいいわけじゃなくて、僕にしちゃう。しかも二人出てくる。プレイヤーからすれば、私は谷口暁彦のアバターになっているけれど、誰が動かしているのかわからないもう一人がいる。誰かの動かす僕のアバターを見ることで、「あれと同じ身体を持ち運んでいるんだ」とプレイヤーは思える。身体がごろっとしたものとして現われる。

は、作品の主題は視覚中心ではあるんですが、僕自身のアバターであることで、眼だけの存在にはされていないと思います。ファーストパーソンのアバターって、眼だけの存在になりかねないんですが、この作品では、アバターの身体が、僕の体になっている。誰でもいいわけじゃなくて、僕にしちゃう。しかも二人出てくる。プレイヤーからすれば、私は谷口暁彦のアバターになっているけれど、誰が動かしているのかわからないもう一人がいる。誰かの動かす僕のアバターを見ることで、「あれと同じ身体を持ち運んでいるんだ」とプレイヤーは思える。身体がごろっとしたものとして現われる。

EOこの展示は奥泉さんに協力していただきつつ、身体を設計するために什器や階段、カーテンなどの物理的な要素を設計したわけですが、今の谷口さんの作品の話は、見ることだけで身体をどう作っていけるのか、という点を扱っていて、それはおそらく〈ミメーシス〉、写実の問題だと思います。

二階展示室には、《SITTING PHOTOGRAPHY》という、二つ折りの写真が床に置かれています。Julian Wasserという写真家が撮影した、デュシャンが《泉》の什器に座ってたばこをふかしている写真を折って、上半身側が死角になるように山型に置いてあります。座っている人のイメージを見ると、座っていることを意識するんじゃないか。それは、人体というのはおたがいに似通っているからです。あの写真はA4サイズで、折られているので見えているのはA5サイズ。像を判別するには、高い階段の上からではちょっとかがむ必要があります。そのとき、曲がる腰が、写真のなかのデュシャンの像とリンクする。

イメージだけで身体を作り出すことにはまだまだ広がりがあるというか、絵画にもリソースを求められるかと思います。

ROミカエラ・ミュラーの《Miramare》というアニメーション作品は、一人称視点で、浜辺でアイスクリームを買う場面から始まるのですが、アイスクリームを持っている両手が視点の動きに追従して、ずっと画面に映り続けます。この両手が、あたかも自分でコーンを掴んで歩いているような、不思議な没入感を産んでいる。映っている身体と自分の身体とを結びつけるとき、たとえばあんまりにゴツい腕が映っていて明らかに自分ではないだとか、きらびやかすぎる鞄のような、趣味が反映されているアイテムを持っていると没入しづらいんですが、アイスクリームを持つという経験は、誰でも共有できる。コーンの持ち方はおよそ一通りしかないから。もしかしたら「スローアクター」でも、そうした感覚で身体に意識をいかせることができたかもしれません。人間の視界には、実はずっと、自身の肩や鼻先なんかも入り込んできている。人が鑑賞する眼だけの存在になっているところに、そうやって人知れず入り込んできている実体をもつ身体を、ふいに思い出させることができたら面白かったかもしれない。

Miramare Trailer from Michaela Müller on Vimeo.

EOFPSゲームにおいて銃器が画面右側に見えているようなものかもしれません——ただその場合、左利き右利きといった要素もありますね。手も含めた、使用可能なアイテムが視界に映っていることで、環境との関係が活性化される。展示において手をいつ使うか、というのは、コンヴェンションとの緊張もあり難しいポイントですが……たとえばグレゴール・シュナイダー《BAD》 は、何度ドアを開けてもひたすら同じ部屋が続いているというインスタレーションで、とても手が意識される設計になっていたと思います。シュナイダーは家をしばしばテーマにしていて、僕も「理想の収納」展で民家の間取りを使っていることもあり注目しているのですが、家というのは、それこそホワイトキューブと違って、その中で人の身体が眼になりきれない空間ですよね。

は、何度ドアを開けてもひたすら同じ部屋が続いているというインスタレーションで、とても手が意識される設計になっていたと思います。シュナイダーは家をしばしばテーマにしていて、僕も「理想の収納」展で民家の間取りを使っていることもあり注目しているのですが、家というのは、それこそホワイトキューブと違って、その中で人の身体が眼になりきれない空間ですよね。

FPSといえばハンター・ジョナキン《Jeff Koons Must Die!!!》 は、ジェフ・クーンズの回顧展を舞台にしたシューティングゲームで、マシンガンで作品や、次々現われるクーンズのアバターを銃撃していくという作品です。これはもはや展示における身体やコードの問題と関係ない気はしますが(笑)……とはいえ、展示空間のなかに暴力、破壊を持ち込むミメーシスとして考えられるでしょう。

は、ジェフ・クーンズの回顧展を舞台にしたシューティングゲームで、マシンガンで作品や、次々現われるクーンズのアバターを銃撃していくという作品です。これはもはや展示における身体やコードの問題と関係ない気はしますが(笑)……とはいえ、展示空間のなかに暴力、破壊を持ち込むミメーシスとして考えられるでしょう。

Screen Shot from the video

Screen Shot from the video