大岩雄典(以下、EO)本日は、大岩雄典個展「スローアクター」トークイベント企画「re・だんだん・see:一望できないものの設計と批評」にお越しいただきありがとうございます。ゲストは、福尾匠さん、奥泉理佐子さんです。

福尾匠さんはジル・ドゥルーズを中心とした哲学研究と、映像・美術の批評をなさっています。昨年には著書『眼がスクリーンになるとき:ゼロから読むドゥルーズ『シネマ』』(フィルムアート社)を出版なさったり、また僕が2017年に参加したグループ展「Surfin’」のレビューをはじめ、さまざまな媒体に批評を執筆なさっています。

奥泉理佐子さんは、本展の会場設計を担当しています。東京藝術大学美術研究科建築設計の修士課程在籍で、僕と同期にあたります。人が建築や空間をどう見るかということをテーマに制作・設計をなさっています。本展の空間、主に二階部分のデザインを、一年ほどかけて奥泉さんと検討してきました*1。

本日のトーク副題は「一望できないものの設計と批評」ですが、お二人の存在がそれぞれ「批評/設計」にあたると思います。展示における「一望できないもの」を、作る/見るという両方向から考えていければと思います。

ひととおり見る

EOまずは、福尾さんに展示を観ての所感を伺うところから始めたいと思います。

福尾匠(以下、TF)福尾です。いきなりはじめから展示の感想を直接言うよりは、これまで僕が観てきた大岩さんの展示についてざっくり話すところから始めようと思います。

大岩さんがこれまで実験してきたことは、ひとことで言えば、展示における「鑑賞」において、「これでひととおり見た」と人が決める地点を探ったり、そもそもそう思えること自体を展示の装置として組み込んだりしてきたのだと思います。

たとえば本展の二階踊り場で流れている映像《EVENTUALLY EVEN》も30分近くの長さがあります。ふつう展示だと映像作品はループされていて、その冒頭に鉢合わせないと、そもそも見始めることができない。作品の最初から見ないと、「ひととおり」鑑賞したことにはならないので、途中から観始めることになっても、冒頭部分まで待つという、よくわからない時間が発生すると思います。《EVENTUALLY EVEN》も、はじめ僕は「いつ始まるのかな……」と見ていたのですが、いつのまにか一周していて、どこが始まりなのかはっきりとわからないようになっていた。振り返れば、安楽椅子のパートが冒頭で、その後に本が順番に出てくるエピソードが連なっていくのだと、反省的に考えればわかるんですけど、鑑賞体験としては別に「どこから見てもいい」し、言ってみれば「どこでやめてもいい」し、「とりあえず一周したらひととおり」と思ってもいいし、一つのエピソードを見たら「まあこんなものか」と思って済ませてもまあいいわけですよね。

写真:野口翔平(以下「スローアクター」はすべて)

写真:野口翔平(以下「スローアクター」はすべて)

美術って、どこまで見れば「ひととおり見た」ことになるのかが難しい問題で、たとえば一枚の絵を視野全体に収めることができたら、仮に一秒しか見ていなくても「ひととおり」見たことになるのかどうか。とはいえ、全部を「ちゃんと」見ようと思ったら、ものすごい時間とものすごい労力がかかる。それらをあらかじめデザインすることは、普通の展示は配慮として行われる程度だと思うんですが、大岩さんはこの「ひととおり」についての実験を長く取り組んでいると思います。

「ひととおり」見るということと、「一望できる」ということ。「ひととおり」見ることはある種の時間的な幅を持っているし、「一望できる」ことは空間的にぱっと全部見ることにあたる。その二つの関係性が今日のテーマになると思います。

EO今回のようなサイズの会場で個展をするのは僕ははじめてです。入り口から入って、一階から二階に上がって、二階を置くまで見てから、また一階を通って戻らなくてはいけない。このくらいの長さのシークエンスは、一部屋サイズの個展のもつ鑑賞時間を超えているわけです。多くのグループ展よりも時間がかかるし、映像作品もある。

こうした大規模なものを鑑賞するということはずっと考えていました。たとえば2016年に展示「囚人は通夜にいきたい」で壁に掲示した小説作品《時間割》は4万字ほどあって、展示空間で立ったまま読むには相当量が多く、記述も複雑で、全て本腰入れて読むと数時間はかかってしまう。他の作品も鑑賞するとさらにかかる。この小説は31枚それぞれのページに章が分かれています。鑑賞者は、なんとなく身長が届くところのページを読むとか、たまたま目に入った気になる単語から読むとかして、「ああこういう話か」と承知していく。一番うえに掲げられたページは僕の身長より高いです。高身長の人は台に乗らずに、そこから読めるかもしれない。低身長の人は、とりあえず低いところのページに目を通すかもしれないし、だんだん疲れてしまえば後半の方は目を通さないかもしれない。そうした選択は、無意識というか、なし崩しになされていく。

鑑賞においては、鑑賞している対象についての判断と同時に、どう鑑賞するかについても判断も起きているはずです。ふつう美術展では、並んでいるものを頭から順に観たりするし、ときには、混んでいる作品や小作品は「もうこれは観ないでいいや」と意識的に省くことがあると思います。でも、あまりに見るべき要素が大量な作品を前にすると、どこまで見るか、何を見るかといった判断は煩雑になって、だんだんキャパシティオーバーしてだらしなくなる。「これで展示がわかった気になれば……」という妥協を含む、部分的な鑑賞になっていく。

ではそもそも、「全部観る」とは何なのか。「見切りました」と言うことは可能なのか。そのような問いは僕のテーマになっています。

2017年に「明るい水槽」で展示した映像作品《いつまでも見知らぬ二人》は、多くのチャプターを持ちながら、それがランダムに流れてループするようになっています。

サイコロを振るように、そのたび二つ飛ばしや五つ飛ばしで、チャプターが歯抜けに進んでいってしまう。たとえばあるループでは、流れるチャプターは〈1、5、8、9、11、14、18、21、27、33、35、39、40〉だけになります。別の回ではまた別の組み合わせで流れる。40個観るだけでも、運任せで一苦労です。たとえばチャプター2が流れる確率は1/6で、下手すると6周観なければいけない。途中でもなかなか出てこないチャプターがあるかもしれない。そのうち、「まあいいか」と思える瞬間が訪れる。全部は観れていないが、半分くらいは観れたしいいか、と言って、鑑賞を終える。

チャプター構成をランダムにすることで、「どこまで観たら鑑賞として満足するか」「物語として理解したことにしてしまうのか」を問いに付しています。見るということは、単に眼球を対象に向けるだけの行為ではなく、見続けるとか、見るのをやめるとか、適当にだが見るとか、微細な判断を多く含んでいるはずです。絵を観るときにも、目を留める箇所と、流し見する部分がある。モチーフや主題、構成などの作品内要素や、周囲の作品や状況との関係、鑑賞者のコンディションなど、多くの要素がこの微細で複雑な判断にかかわっています。

いままで映像作品では、福尾さんが指摘したような、ループするものや、長尺のものをどう観るかという点に注目してきました。なぜ途中から観て良しとするのか、なぜ途中から観てまた同じ箇所に戻ってきたら満足するのか、そうした構造が、内容とダイレクトに関わります。本展は広い空間で展開しているので、長いシークエンスのなかで、何を見つけたり、見逃したり、あるいは何を見つけようとしたり、見逃してよかったものとみなしたり、という判断が起きていく。モチーフや主題を通して、そうした鑑賞の長い時間を扱おうと構成しています。

これは〈欲望〉の問題だとも思っています。何を観たくなるか、何はどうでもいいか、というのは、そもそも美術をなぜ観るか、物をなぜ観るのかという〈展示・鑑賞の欲望〉の問題と地続きです。この欲望の「望」と、一望の「望」とがペアになるのではないでしょうか。

建築を見る、量を見る

EO本展での空間デザインも、どこから何が見えるか、どこに行くと何が見えると期待できるか、という身体移動の問題を扱っていて、奥泉さんと共有して検討してきたテーマです。

奥泉理佐子(以下、RO)建築を学んでいる人が、たとえば海外に旅行して限られた時間のなかでなるべくたくさんの場所を観ようとして、閉館30分前の美術館に行って、作品なんか無視して空間を一部屋ずつ見て、「全部部屋見たな、ヨシ」と思うことってよくあります。でも、部屋を全部見たらその建築を「全部見た」ことになるのかというと、そうも言い切れない。建築には壁や天井の裏側があるし、美術館ではスタッフルームもある。文字通り見えない部分が建築にはたくさんあって、大空間を見渡すのでもないかぎり、ひとつの空間でさえ、ある場所から一望するという経験が絶対にできない。少し前に自分が見たもの、少し後に自分が見るだろうものをどんどん合成していくしか、空間の体験はできない。その意味で、建築とは本当に「見通せない」ものなのだと捉えています。

何もない原っぱでさえ、柱が一本立っただけで、その向こう側がつねに死角になってしまう。経験則によって、たしかに物の裏側まで地続きに空間はあるのだということが信じられても、眼に映る空間はつねにどこかが死角になって欠損してしまう。そういうことへの興味があって設計をしています。

この展示を見終えたひとは、ざっくり言えば二階のものが一階に落下している、という構成をうっすら把握していると思います。そこで、じゃあ何が落ちていて、何が落ちていなくて、何は展示のなかで落ちているもので、何は本当の来場者の落とし物で……ということへの判断は、実はけっこう難しい。照らし合わせていくと、おおよそ作品以外の什器にあたるものが落ちているんですが、でも細かなところまで気にするとやはり判断は曖昧になる。落ちている砂糖の粒は同じか、そこまでは確認できない。展示全体の構成はだいたいわかっても、全部を確認することはできないという点に面白さがあると思います。

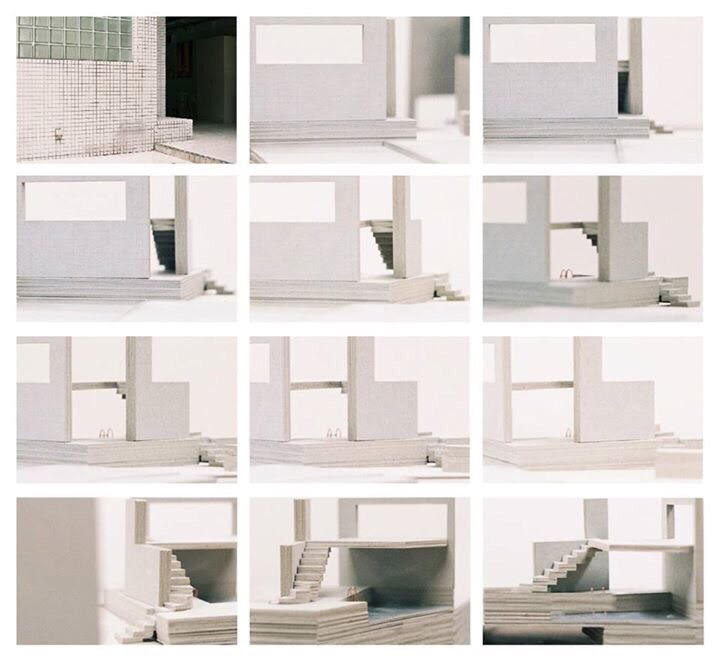

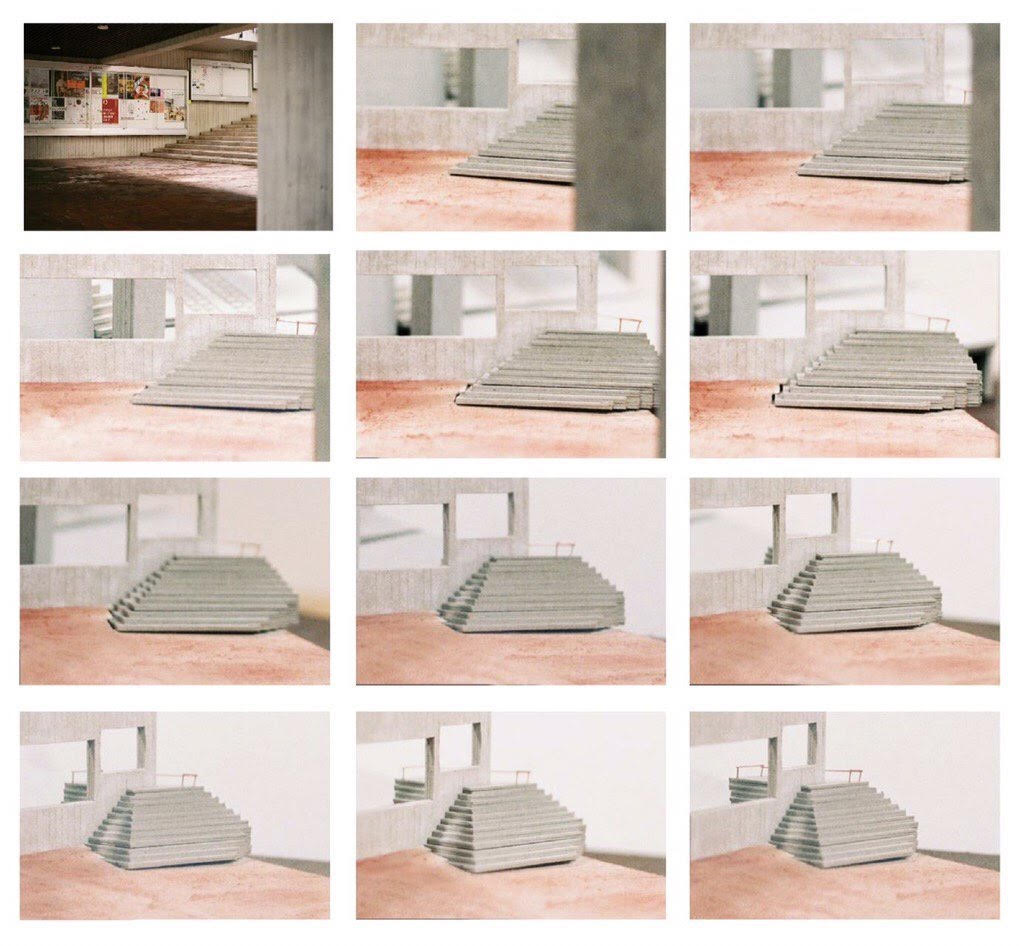

2017年に「2074、夢の世界」展に出品した《dégager》という作品では、曲がり角を題材にとっています。曲がり角の裏側を一挙に確認することはできない。でも、たとえば角の裏側へ〈消えて〉いく赤い床があったとき、それは〈先へ続いて〉いるだろうと自動的に思い込んでしまう。だからわたしたちは、曲がった先にも地面は続いていくものだと信用しきって足を進めていくことができる。この作品では、実在する複数の曲がり角を任意のアングルで撮った写真を、CG上でそれぞれ同様の角度で立ち上げて重ね、正面からは写真に映るものしか見えないという状態を保ちながら、裏側に空間を設計していく、という試みをしています。曲がり角を回っていくと、何か影のようなパーツが出てきて、その影が階段のようなものだとわかっていき、すると床が見えてきて、今度は階段が隠れて見えなくなって、床の輪郭だけが線のように残って見える、というような。

奥泉理佐子《dégager》(作者提供)

建築において、しばしば部屋ごとに分割されるような〈見る〉の単位を、このようにもっと小さい分割でとらえることができるんじゃないか。本展の会場設計を打診されたきっかけもこの作品にあります。

EO建築の単位は素朴には部屋だけれど、見ることの単位を考えると、角度1°や2°といった詳細にまで及んでくる。

美術展示というのは、一棟使うことは稀にしても、限られた時空間にひとを閉じ込める形式です。せいぜい何十平米の空間で、せいぜい二時間の経験をするという点では、何年も住まう建築よりもさらに経験の単位が相対的に小さくなりやすい。建築が大味ということではなくて、はじめから想定される〈見ること〉のサイズ感が、小さくなるわけです。そのなかで、〈どこまで見るか〉〈見たことにするか〉という経験をデザインする作業は、目的的でもあるぶん、より精密になります。明確な「展望スポット」を誂えるわけではない。複数のグラデーションやアフォーダンスが絡み合った空間のなかで、見るという経験の機微はより微細になり、弱い欲望・欲求が反映されていく。

TF「量」の問題なんですよね。質も大事であるいっぽう、「量」の問題は今までにないしかたで重大なものとして現れてきている。このあいだ横浜美術館で「イサム・ノグチと長谷川」……二郎だか三郎だか忘れたんですが、「…二、三郎」展を観て、ものすごい疲れたんです*2。彫刻のもつ情報量は半端じゃないし、展示としても作品が大量にあった。なんで展示を観るだけでこんなに疲れなきゃいけないんだという怒りさえ湧くんですが、ではこれを「観たことにする」というのはどういうことか。最近は映画もNetflixやAmazon Primeで観ればいい、という層が増えてきていると思います。映画館にわざわざ行って二時間以上閉じ込められて同じ椅子に座って真正面を見続けるという負荷の大きい経験より、とりあえずNetflixで興味ある動画を観はじめて、20分くらいで疲れて再生をやめて、やめたことすら忘れてしまうことがある。途中でやめたことを半年経ってから思い出したり。

雑な言い方ですが、芸術的なものに触れるときの判断は、近代には、良い悪いとかいう質の問題だったんです。「この作品をちゃんと褒めることができる」というのが社会的なステータスになり、美術品は高額でやりとりされる。でも、今は「これは良い/悪い」とは別の領域に移っている。「どれをどれぐらい見るか」「どの領域にあるものをどれぐらい見るか」「同じものを何回見るか」という判断が、美学的な判断として重要になってきていると思います。これは個々の作品についての趣味判断とは全く別の、完全に量的な判断ですが、それがあたかも趣味判断であるかのようにすり替わってきているのが昨今だと思います。趣味というのは文字通り「taste」で、何かを「美味しい」と言える能力のはずですが、それが、「俺はこれをこれだけ観た」という領域に、芸術的なものの経験の比重がかかるようになってきている。大岩さんが鑑賞における量の問題に、ある種先駆的に取り組んできたのは面白いと思います。

EO小説では「何万字」、時間では「何時間」と数えられる単位が、空間だと数えられなくなる。体積は数えられるけれど、そこに「いくつの視覚」が可能かと問うのは難しい。角度はもちろん、何にどのように注目するかで、意識される視角も変わる。「ものを見る」というとき、空間を考えると、文字数や時間以上に、膨大な話だという印象をもちます。展示において、物はつねに周りの空間のなかで観られることを考えるのは、やはりインスタレーションというものを考えるうえで重要だと思います。映画館での映画の経験は、とりあえずエンドロールまで黙って座っていれば、「全部観た」というにはまだ容易いが、たとえば塩田千春のインスタレーションのようなオーバーオールなものは、はじめのひとめで「観れた」ようにも思えるし、しかし近づくにつれ、要素のひとつひとつが顕現してきてしまう。そのとき、改めて「もっと観れた、これこそ、観れている経験だ」と思ったりする。

さまざまな対象を前にして、それを「どのように、どれだけ」観るか、観るべきかという量的な問題を、「どうして」という質的な問題に差し戻す契機として、インスタレーションという形式が本展において活用されているといえます。それは近代の見方に戻るという図式ではなくて、質的、量的、複数の見方を相対化しながら、その複雑な絡み合いにおいて、現代の「観る経験」を反省できるのではないか。

二階の絵画《OUTSIDE IS VIVID》は1700mm四方の大きな絵画ですが、掲示場所の向かいにはキッチンがあるため、退がって観ることができません。一般的なオーダーで観るためには、キッチンの奥まで回り込まないといけない。キッチンには芳名帳とハンドアウトがあるので、それを取りにいく際に、ちょうど《OUTSIDE》は見やすい距離になるわけです。質的な変化と量的な変化が重なっている。

絵画が一枚掲げられるだけで空間は変化します。何もない部屋に、一枚絵が掲げられるだけで、その正面にレッドカーペットを伸ばすように動線が現れる。ものを置くだけで、空間自体が編集されるということです。ここで「編集」というのは、経験の質的・量的な変化の可能性が、空間により複雑に書き込まれるということですね。《OUTSIDE》という絵は、キッチンにまつわるそうした経験の展開の可能性を編集していると思います。あるいは《BLUE RACK WITH FOUR EMPTY CUBES》は青い階段状の棚ですが、たとえば棚に並んでいるものをまじまじと観るとか、正面に立ってその階段状の形状に直面するとか、あるいは反対側から見通すとか、そうした関係をとることができます。ものを置くだけで、「それをどうやって見ようか」という期待と充実の構成が、時空間というある端的に量的なシステムのなかにインストールされる。

高所に掲げられた《NEAR ENOUGH》も、展示室に伸びている白い階段の上に立つと見やすい。でもこの絵は《OUTSIDE》より小さい絵で、ちょうどいい距離で細部まで観ようとすると、階段を降りなくてはいけない。結局高さは戻ってしまう。二階の展示室はこの白い階段が印象的ですが、これを巡って、〈見る〉経験の可能性はダイナミックに編集されていると思います。

つくりかえられる観る身体

ROなにか実在する対象を見るとき、その対象が置かれた見られている空間そのものだけではなくて、見る人の身体や心理のほうも鑑賞の条件となっていると思います。絵にたいして設定された距離と同時に浮上するのは、絵のなかにある小さい文字をそもそも見つけられるか?という視力の問題だと言える。物理的な位置の制約と、人間の身体能力の制約です。

身体能力の制約に加えて、さらに人間には別の制約も関わってきます。たとえば白い階段にはワイヤーで手すりが張られている。これをくぐって進んではいけないとはどこにも書かれていないから、揺らさないように触らないようにそっとくぐって、壁側の作品に近づくこともできるけれど、そう思い当たって実行した人は何人いるだろうか。そもそもワイヤーがある時点で向こう側が自動的に、入ってはいけない場所として切り分けられるかもしれないし、くぐることが頭をよぎったけれどやらなかった人はたくさんいるかもしれない。そうした心理的・慣習的な制約までが加わって、視覚がコントロールされていると思います。

EO比喩をつかう言い方ですが、展示とは、見る人が、自身の見るという行為をつうじて、その展示自体を彫刻しているようなものだと思います。ここに物がある、ここに物があることにする、ここには物はなさそうなのでざっと見る……というストロークが連続する。作品や構成を作家が作るのとは別の水準で、見ることの条件自体は、やはり鑑賞者がダイナミックにその場で作りながら観ているという一面があるのではないか。

展示がそれについて自覚的であるとき、それぞれの個人にたいして、〈どのように観ているか〉を映し返す。あなたはどのように観ているのか、と問いなおす。質的に分けられる良し悪しの地盤となりながら、それ自体は量的に蓄積しているような、時空間における連続的で恣意的な〈見るという経験〉そのものが、展示の主題となり、鑑賞の主題となります。それが、量的な蓄積とともに更新され、そのたびに質的な判断の根拠を更新しつづけることで、その双方の側面を浮き立たせる。

その点では、一階の音声作品や、二階展示室のインストラクションがリテラルにそうであるように、鑑賞者に語りかける性質を僕のインスタレーションはもつと思います。〈あなたが見る〉こと自体が展示の対象であり、展示それ自体の形状に一致する。

TFある芸術作品が、どういう主観性のありかた・人間のありかたを想定しているかを考えるというアプローチがあるわけですよね。美術史家ハル・フォスターの『第一ポップ時代』*3は、ポップアートの作家がいかに大量消費社会における人間のありかたを想定して作品内に反映させたか、さらに鑑賞者自身がまた普段の社会生活を感じられるような経験をそこで作り上げているか、ということについて記した本です。さきほど「量」についての話でも触れたことですが、芸術や建築において、それらがどのような主観性や人称性、人間、主体を作っているのかという点を、大岩さんも奥泉さんも問題にしているのだと思います。

奥泉さんは、そうしたものが人間を「動かす」、思い切って言えば「作り変える」ことを、具体的にはどうした手立てで行っているのでしょうか。

RO観る身体は、観られる空間の側から、意外に信用されている、ということをよく考えます。

昨年、石岡良治・高瀬司・土居伸彰が講師をつとめた「GEORAMAアニメーションスクール」に参加しました*4。そのとき、現実には見る対象になるものが見尽くせないほどたくさんあるのに対して、アニメーションのなかには描かれたものしか現れない、ということを改めて考えていました。アニメキャラクターが歩いているときにその髪が揺れていなくても「この空間は真空で風が起きないんだ」なんて誰も思わないじゃないですか。勝手に経験則と照らし合わせて、空気が動いているだろうことを見る側が補完して見ている。それを突き詰めれば、線が一本引いてあるだけで壁に見えるということも十分あります。

Michèle Cournoyerの《Le Chapeau》というアニメーション作品のなかに、おじいさんが階段を昇る描写があるんですが、そこで描かれているのは、目深に帽子をかぶったおじいさんと、その手の先の短い二本の線と、足もとの二本の線だけなんですよね。でもそれがちゃんと、階段の手すりと段差に見える。他の物の描写もなく、空間すらないのに、これだけの要素で、正確に空間を補完して観られる。人間の体の側が世界の情報を補完できてしまう、観る身体にはそういった能力がある、ということが、設計するときのひとつの足がかりになっています。

The Hat from National Film Board of Canada on Vimeo.

EO人間の主体性を作り変えるというより、そもそもの主体性のもつ堅牢性にあやかることで、それを改めて取り出す感じでしょうか。

そこで思うんですが、このアニメーションでは線が階段のように「見える」し、「見えることにできる」わけですが、しかしこの素直というか、リテラルに見る人は、「おじいさんが箸を踏みながら箸を持って歩いている」光景に見えるわけですよね。というか、こうして僕が言うことで、わたしたちもそう見えてきてしまうように、ともかくそのように見ることもできる。そのうえでもなお、やはり「階段を昇る」様子として見るのがいちばん妥当だろう、とも同時に思っている。「そうとも見えるけれど、やっぱりどう見るかというと、こう見る」という複雑な見え方の折衝が、わたしたちの「若干の主体性」において起きている。アニメーションだけでなく、光学的な写真でさえもこうした諒解は起きていて、その前提の共有のうえでものはデザインされうるわけで。

でもこの、見える「ことにする」ときの「そうだろう」という自信を掘っていくときに、そうしたぶれ、おじいさんは箸を持って歩いているのではないかという疑問反問が現れて、それは見る者にたいして、「本当にそう見るつもりでいたのか」「本当にそう思っていたのか」と問い質すようでさえある。むしろ主体性を作り変えるというか、主体性を思い返させてようやく当の主体性が自覚をもつようなことでしょう。

見たことにできる、というフィクション

TF「見たことのできる」ということがすでに何らかのフィクションである、ということが大事ですよね。一方で「全部見る」ということは本当は無理だし、他方で「絶対に不可視であるもの」を想定するのは古臭い。ひととおり見たつもりでも絶対に見れないものが実はあって、それへの到達こそが重要だ、というのは古臭い崇高論のような話になってしまう。全部見ることもできないし、絶対に見れないものがあるわけでもないが、そのあいだで「何となく、見たことにできる」瞬間みたいなものがフィクションとして差し込まれる。少なくとも客観的に、何らかのフィクションとして、一望性や、「ひととおり見たことにできる」性が次々立ち現れてくるわけですよね。

ただ、「ひととおり見たことにできる」ということを前提に展示を組むことと、「ひととおり見たことにできる」ということ自体を展示の主題にすることとは距離がある。これぐらいだろう、という配慮としてデザインするのにたいして、それ自体を主題とすることは、概念の水準で違う。この差異がなにか、まだ言語化はできていませんが、重要に思います。

その手がかりとして、僕が「一望性」について初めて書いた文章を紹介できると思います。「世界同時多発世界地図」という題で、哲学者エリー・デューリングの「プロトタイプ」概念について2016年ごろに書いたものです 。この冒頭で、世界地図の話をしています。球体である地球は、どの方向から見てもその手前側の半球しか視野には収まらないのですが、世界地図は、半分しか見えないはずの地球を「ひととおり見たことにできる」装置としてあるわけですよね。そのなかである種のフィクショナルな操作が加えられていて、たとえばメルカトル図法では、円筒上に地球一周を投射して全体像を得るわけですが、赤道近くにたいして極に近い地方は縮尺が縦長になってしまう。地球のもつ原理的な一望できなさにたいして、虚構的な「一望したことにできてしまう」性がある。この間のものが重要なのではないか。

。この冒頭で、世界地図の話をしています。球体である地球は、どの方向から見てもその手前側の半球しか視野には収まらないのですが、世界地図は、半分しか見えないはずの地球を「ひととおり見たことにできる」装置としてあるわけですよね。そのなかである種のフィクショナルな操作が加えられていて、たとえばメルカトル図法では、円筒上に地球一周を投射して全体像を得るわけですが、赤道近くにたいして極に近い地方は縮尺が縦長になってしまう。地球のもつ原理的な一望できなさにたいして、虚構的な「一望したことにできてしまう」性がある。この間のものが重要なのではないか。

世界地図には何パターンもあるわけですよね。バックミンスター・フラーによるダイマクション図法や、航空で使われる正距方位図法がある。ある一望できないものにたいして、いくつものパターンの「一望できてしまう」性みたいなものを考えられる。

大岩さんがここまで仰ってきたような、「全部見ることがあまりに難しい展示をわざと組んで、何らかのひととおりを見たと思って帰ってもらう」という展示の作り方も、そうした原理的な一望できなさと虚構的に一望できてしまうこととの関係にかかわると思います。

EO《いつまでも見知らぬ二人》を展示した「明るい水槽」での共同展示者だった永田康祐さんの作品《オーディオガイド》も、鑑賞者が「見られるもの」を振り分けるような構造をもっていました。鑑賞が「ひととおりにはならない」から、それぞれにとって「ひととおり」にしかならないという構造が、その展示では僕と永田さん双方の作品に共通していて、面白いと思いました。

そこで《いつまでも見知らぬ二人》のランダム性についてもうすこし触れたいのですが、この仕組みが生み出したのは単に「どれを/どのくらい観た」という水平な振れ幅だけではないと思うんです。「作品の多焦点性について」というテクストをウェブサイト上に載せているのですが、この「多焦点性」とは、むしろ垂直方向の振れ幅です。《いつまでも見知らぬ二人》は、前述した仕掛けによって、二周目の視聴では一周目とは異なるチャプターが流れるわけですが、鑑賞者はそのときに、当のランダム構造に気づくわけですよね。

つまり、一周目の時点では「単なる物語映像」としてのみ観ていたものが、二周目になると「構造を反省しなければいけない映像作品(仮)」になる。三周目でその批評的仮定は確信に変わる。本作の物語的な内容は男女の会話劇で、ポリアモリーやセクシャリティを題材にとっています。ざっくりと言えば、テマティックな作品か、フォーマリスティックな作品か、というのが、二、三周目まで見るかどうかによって変わる。ただ、フォームに注目したからといって、物語的な内容が無視されるわけではなく、テーマとフォームとの相互作用が検討されるようになる。層が深くなるわけです。この二つの層のどちらにも焦点を合わせられるようになることを「多焦点性」と呼んだのですが、これが、観る時間という量的なパラメータによって現れるということに注目していました。複数の相対的なフィクションを享受するために、時空間を活用できるのではないか。

「スローアクター」でも、鑑賞のそのときどき目的によって、何が目に入ってくるか、という多焦点性、つまり「フォーカスの多さ」が実装されていると思います。一望できないからこそ、一望するためのフィクションが、個人の欲望のコンディション、身体や心理の水準、図法のもつ〈法〉の水準、といった外部をも含みこんだ複雑なシステムによって成立している。

本展が「落下」をテーマにしているのは、会場の二階建て構造から、1960年代に活躍したフランスの作家イヴ・クラインの《虚無への飛翔》という写真作品をまず連想したためです。クラインが二階から跳ぶようすを捉えたこの写真作品は、合成写真であることが知られています。実は地上には彼を安全に受け止めるために、友人たちがターポリンを広げて待機していました。その部分を切り取って、誰もいない風景と差し替えるだけで、クラインが一人で跳んでいるように見せた写真です。モンタージュによって「跳んだことにする」わけです。彼は神秘的・即物的に飛翔や虚無を描き出したのではなく、「そう見えればよい」ためのシステムとして、トリック写真を選んだ。ここで注目すべきは、それが「ストレート写真でない」ことというより、「パフォーマンスでない」ことでしょう*5。

Leap into the Void | Yves Klein Harry Shunk, Janos (Jean) Kender | 1992.5112 | Work of Art | Heilbrunn Timeline Art History | The Metropolitan Museum of Art

これに関して、蓮實重彦の「映画と落ちること」というテクストを思い出しました*6。『映画の神話学』という論集に収められたテクストですが、これは、映画というメディアが「落ちる」動作をどのように表現してきたか、表現し損なってきたかを語っています。横長の画面では落下の運動をなかなか捉えきれず、角度を工夫しても、動きより遠近感のほうが目立ってしまう。そもそも役者を実際に落下させること自体危険が伴う。そこで蓮實が喝破するのは、落下は映画においてはしばしば隠喩や換喩で描かれているということです。隠喩とは、落下する瞬間のシーンと墜落のシーンとをつないで、落ちる運動があったことを表現するものです。換喩とは、さっきまで崖縁にした人物がふといなくなる、というデクパージュを用いて落下を表現するものです。

実際は役者は落ちていないのに、喩という認知システムによって落下が仮構される。本展の入り口には「落ちた花瓶」があり、真上の天窓には「落ちる前の花瓶」があります。でも実際にはそれは落ちたわけではないし、これから落ちるわけでもない。同じものを上下に置いただけで、モンタージュが準備される。そのモンタージュの認知は、鑑賞者が昇降することによって完成します。はじめに入場したときは「割れた花瓶」でしかなかったはずです。二階のバルコニーの花瓶を観てから改めて戻ってくることで、それは「落ちた花瓶」に変わる。時間が読み込まれ、焦点が深くなる。

RO花瓶が透明な天窓に乗っているのは親切ですよね。どこまで見尽くすかって、「作者の意図」を見通せたような、しっくりはまったような感触があると、なるほどと満足して切り上げるタイミングになると思うんですが、この花瓶は展示の冒頭の大きなヒント、言ってしまえばあからさまでさえある手がかりになっていると思います。室内の展示が床によって漫画のコマのように分けられているのに比べて、この花瓶だけは上下が同時に見える。位置を明快に提示されているので、本当にかつてそこにあったように見える。これが展示全体のコンセプトを伝えているのはポイントになっていると思います。

TF見たことにできる、という虚構のレベルの引き受け先をどう確保するかという話ですね。僕は「Surfin’」の展評 や、ウェブ版美術手帖でのリー・キット展評

や、ウェブ版美術手帖でのリー・キット展評 から今回のトークまで連続して考えているのは、インスタレーションをどう批評すればよいのかという問題です。映像や絵画ならば、どこからどこまで見れば「見たことにしてよい」かが、比較的コンセンサスが取りやすいと思うんですが、でもインスタレーションはどうか。これは批評のスタイルに関わってきます。たとえば一方でフォーマリスティックに作品に内在したり美術史的な文脈を追ったりという、客観的な書き方がある。あるいは他方で、ある種の紀行文スタイルで、「私がそこに行って、こういう順番で見て、こういうことを思いました」というものがあります。客観的なエビデンスに根ざすスタイルと主観的な体験に根ざすスタイル、大きく分けてこの二つがあると思うんですが、インスタレーションでどちらをとるかはかなり難しく、僕はすごく悩むわけです。

から今回のトークまで連続して考えているのは、インスタレーションをどう批評すればよいのかという問題です。映像や絵画ならば、どこからどこまで見れば「見たことにしてよい」かが、比較的コンセンサスが取りやすいと思うんですが、でもインスタレーションはどうか。これは批評のスタイルに関わってきます。たとえば一方でフォーマリスティックに作品に内在したり美術史的な文脈を追ったりという、客観的な書き方がある。あるいは他方で、ある種の紀行文スタイルで、「私がそこに行って、こういう順番で見て、こういうことを思いました」というものがあります。客観的なエビデンスに根ざすスタイルと主観的な体験に根ざすスタイル、大きく分けてこの二つがあると思うんですが、インスタレーションでどちらをとるかはかなり難しく、僕はすごく悩むわけです。

これが「どうやったら見たことにできるのか」という問題と強く結びついているわけです。インスタレーションってそもそも一望ができないし、とはいえ客観性を確保するためにはエッセイ風に書くのは違和感がある。そのとき、虚構的に「わたし」という、僕とは必ずしも一致しないものを導入して、展示会場のなかを動かして、その「わたし」に展示を「ひととおり見たことにできる」性をどうやって回収させるかを実験しました。それが先程言ったふたつのテクストです。

奥泉さんが柱の例で仰ったように、ものを見るとき、見える部分と見えない部分が必ずあるわけですよね。普通の経験のレベルでは、この柱の見えている部分は四角いから、裏側もそうだろうと当て推量で見る。見えない部分を経験則で想定しながら歩くと、しばしば裏切られることがある。ドゥルーズは、どうやったらそのような奥行き的な視覚が発生するのかということの根拠を問うわけです*7。今僕が誕生したとして、人間をぱっと見たとき、その裏側に何か「裏側的なもの」があるかどうか知る由もなく、ただ二次元的なビジョンとして僕の目に送られるわけです。でも記憶が蓄積すると、その裏側が想像できるようになる。なぜそんなことが可能かという問いへのドゥルーズの答えは、他者概念がその人にインストールされた瞬間に奥行きが発生する、というものです。僕にはここしか見えていないが、ある他者がいて、向こう側の他者からは、その柱の向こう側が見えているだろうということが成立する。それによって物事の奥行きや裏側が経験にインストールされる。統合失調症や自閉症といったある種の病的な状態では、他者概念がインストールされないため、物事の裏側があるということを信用できなくなる。見えたものしか存在しない、見えないものは存在しないという世界に放り出される。

重要なのは、見える部分と見えない部分とが連携しあって他者概念が成立しているという常識的世界と、見えるものしか存在しないという極端な世界と、どちらをとってもあまり生産的ではない気がするんです。僕が重要だと思うのは、部分的に見えていないものがあることを使って、ある種の裏切りによって一望できてしまう瞬間をいかにして経験にうがっていくか、打ち込んでいくかということです。部分的に見える/見えないことをスイッチするのではなく、絶対的に見えるもの/見えないものを分けてしまうのでもなく、部分的に見えないものがありながらその想定を罠として使って、全部急に見えたことになってしまう状況です。『眼がスクリーンになるとき』ではこれを「リテラリティ」と呼んでいますが、「文字通りこれがここにあり、それ以上でもそれ以下でもない」という状態が現れる。それを人間はある種受動的にするわけですよね。そうした受動的な契機を鑑賞の経験のなかに打ち込んでいくことを僕は考えていて、「Surfin’」展評の段階でも取り上げています。

EO「Surfin’」評のタイトルは「鑑賞の氷点と融点」といいますが、この「氷点/融点」という言葉がそのイメージを象徴していると思います。このとき重要なのが、融点におけるリテラルな状態だけではやはり鑑賞は成り立たないというか、赤子の誕生直後の見える印象以上のものにならない点だと思います。そこから、赤子は何かを見つけて、記憶と何かの結晶を作ってスパークする。この瞬間を特権化してしまったのがジャック・ラカンですが、そうした「見えないものはやっぱりあったんだ」という氷点は、生のなかで何度も繰り返し起こりうるものだし、とくに老いの段階においては顕著だと思います。氷点と融点とはずっと交互に入れ代わり立ち代わり現れる。凝固と溶解がつぎつぎ起きるという鑑賞は、先程福尾さんが話したような、芸術表現が映し出す主体性のモデルとして、特にインスタレーションが対応できるひとつの形として注目できると思います。

福尾さんの展評が掲載されている「Surfin’」のアーカイブサイトには、展示者による座談会「カラオケ」も載っていて、そこで「キャッシュ」という表現を僕がしています。 「現象的に、その場その場で立ち現れる単独性、それは、経験に基礎づくゼロ度の単独性の上に、キャラクターが随時読み込まれたり、〈キャッシュが破棄〉されることで動的に立ち上がりつづける」と書いています。これはブラウジングをスムーズにするために蓄える情報である「キャッシュ」からとった語ですが、前に入力した情報や見た映像を残しておく。これで比喩できるようなことは鑑賞でも起きていて、たとえば本展でも水槽の水について、映像作品や絵画作品の内容を「キャッシュ」にして、読み込まれるべき情報やその読み込みの速度が少し変化するわけです。そうした「見たことにしてしまう」順序の、速度的な構成が、インスタレーションの時空間のなかで作り出せる。氷点と融点のコンポジションですね。

「現象的に、その場その場で立ち現れる単独性、それは、経験に基礎づくゼロ度の単独性の上に、キャラクターが随時読み込まれたり、〈キャッシュが破棄〉されることで動的に立ち上がりつづける」と書いています。これはブラウジングをスムーズにするために蓄える情報である「キャッシュ」からとった語ですが、前に入力した情報や見た映像を残しておく。これで比喩できるようなことは鑑賞でも起きていて、たとえば本展でも水槽の水について、映像作品や絵画作品の内容を「キャッシュ」にして、読み込まれるべき情報やその読み込みの速度が少し変化するわけです。そうした「見たことにしてしまう」順序の、速度的な構成が、インスタレーションの時空間のなかで作り出せる。氷点と融点のコンポジションですね。

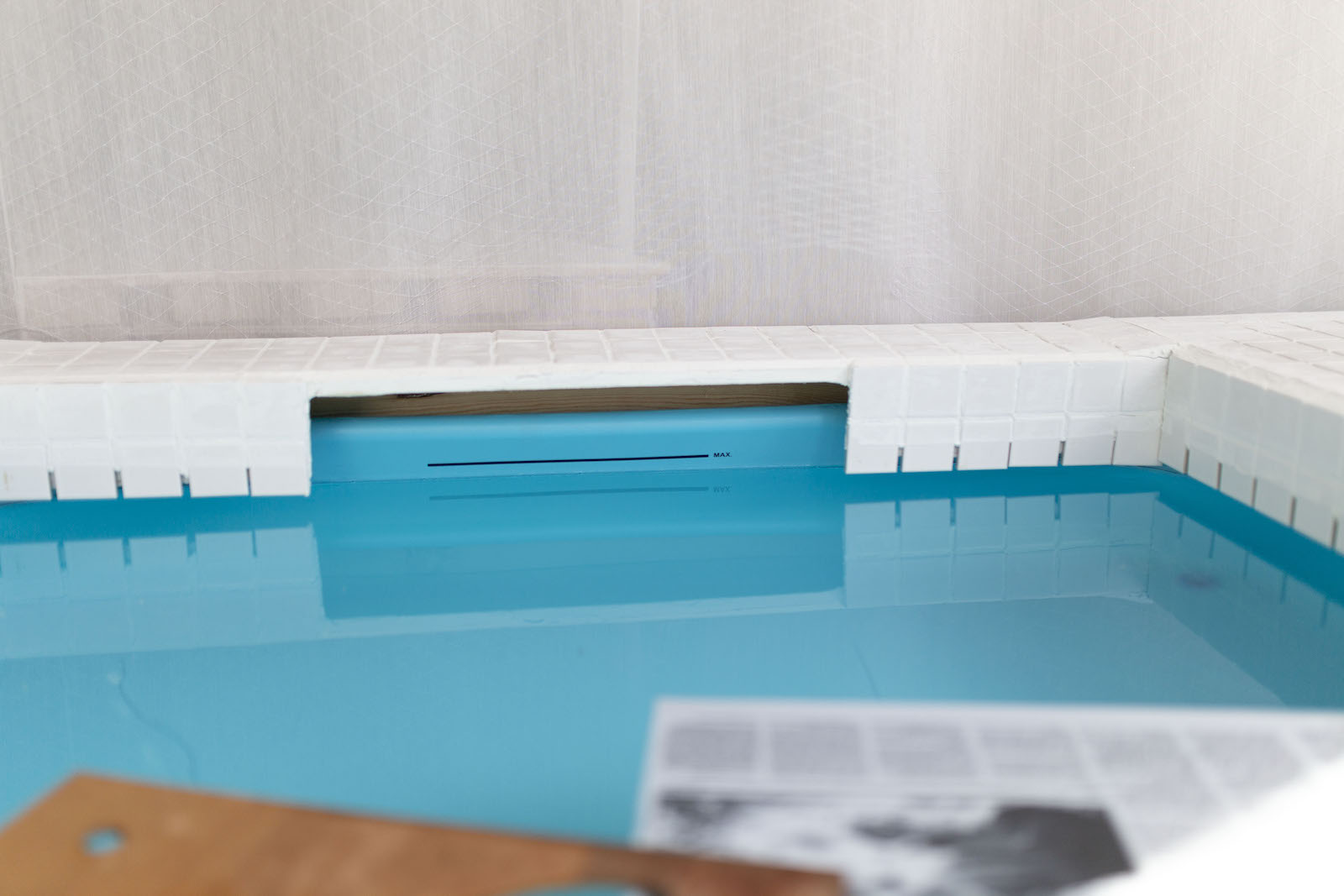

ROそうやって蓄えられた情報によってより加速していくものですが、物を見たときに印象が深くなるのは、そこに因果関係を発見したときだと思います。たとえば二階のプールの縁は、一箇所タイルが除かれている部分があって、そこを覗くと、プールに入れられる水位の限界を示す「MAX」という線が見えるようになっている。こういう、根拠があるのかないのかわからない小さな操作、小ネタのようなものが山のようにあると、他にもなにか見つかるかもしれないという気持ちにどんどんさせられて、いつ出ようか、まだ観ようか、だんだんわからなくなるというのが展示空間の恐ろしさだと思います。本展でも空間や作品のレベルで小ネタは散りばめられていて、そのうえに大きな因果関係として「落下」が据えられている。落ちている什器を観て「落下なんだ?」と思って、花瓶を見て納得して満足する、という段階的な心理の操作は、「いつ見尽くしたかわからない」という恐怖心のようなものにたいする救いかのように私には思えます。それに関してはどうお思いですか?

EO2017年に松永伸司さんと「バグる美術」というトークイベントを開いたことがあります。そこでゲームにおける「網羅の欲求」について話したことがあります。たとえば『ポケットモンスター』シリーズでは、数百種類程度のポケモンしか出現しないので、その程度ならコンプリートしてずかんを埋めようという気になる。でもこれが数万、百万匹だとその気になれないと思う。ビデオゲームの要素はそうしたキャラクターだけではなくて、たとえばスチルやボイスを集めるとか、マルチストーリーとか、そのゲームにおいてありえる要素を網羅したいという欲求が喚起されます。でも、ゲームの世界観をとりあえず味わうという規準は、おおよそ「一周クリアする」のが共有された感覚かなと思います。やっぱりそこでは、ストーリーのような存在者が、ある鑑賞の代表的な規準として機能している。ただこの「クリア」という語は面白くて、「全クリ」という俗語がゲーム文化にはあるわけですよね。それの指すところは標準の一周プレイより少し多くて、隠し要素のコンプリートとか、ある条件下でのエンディングとか、ゲームごとに、「やりこみ」の程度が想定されているわけです。『ポケットモンスター』ならば、ポケモンリーグでの優勝という質的クリアと、ずかんのコンプリートという量的クリアとの二重のクリアが想定されているわけですよね。その意味で、「全部見たことにする」ための「救い」という話はこの「クリア」の置き所ともパラレルなように見えます。たとえば、美術展示の入り口に着いたらとりあえず「クリア」と言えるような心理もありますよね。「知ること」「わかること」を構造に含んでいるこの展示では、そうした「クリア」の置き所が、やはり落下にかんする知をめぐって調整されるかと思います。インスタレーションの構造としての落下を象徴しているのは花瓶ですが、映像作品や、あるいはクラインなどの美術史的なモチーフなど、読み込むことでその落下を「落ちなおす」、「全クリ」に近づくようなデザインがなされていると思います。

理解のピークをどこに置くか、という話はミステリ小説のモデルでも考えられると思います。「後期クイーン問題」というミステリのアポリアがあって、操り問題とも言われるものですが、それは「ある犯人を指すいかなる証拠も、別の真犯人によって拵えられたものかもしれない」という話です。その犯人さえ、真犯人に操られていたかもしれない。そしてその真犯人さえ、さらに上位の真犯人に……という無限後退です。探偵の推理もこれに沿って高階化することはしばしばありますね、面白いのが、これを論じている諸岡卓真『現代ミステリの研究』では、ではなぜ「推理は終結するのか」にひとつの答えを提示しています。犯行の確定はたしかに論理的には無限後退してしまう、ではそのときに披露されてついに犯人逮捕に至る探偵の推理というのは、「説得力」に支えられているのだと。つまり、ロジックではなくレトリックが、事件に輪郭を与えるわけです*8。そうしないと推理小説というのは「書けない」わけで、何かの理解のピークのようなものがデザインされるものだと思います。それがインスタレーションを輪郭づけるというか、極端にいえば、ランダムに配置して無数のノードをただ配置するものではない、何かまとまった経験をもたらすものとして成立させる要件だと思います。

註

- 二人ともプロフィールはトーク当時

-

「イサム・ノグチと長谷川三郎:変わるものと変わらざるもの」(横浜美術館, 2019.1.12-3.24)公式サイト:https://yokohama.art.museum/special/2018/NoguchiHasegawa/

- 邦訳:ハル・フォスター編、中野勉訳、2014、『第一ポップ時代:ハミルトン、リクテンスタイン、ウォーホール、リヒター、ルシェー、あるいはポップアートをめぐる五つのイメージ』河出書房新社。

- ポール・マッカーシーは、クライン《虚無への飛翔》の「トリック」について着目し、ウォーホルが大学で講演するという虚偽をふりました詐欺事件の記録とともに並べている。「キャンパスでの「ウォーホル」の出来事とクラインの作品とをこのようにペアにすることで、マッカーシーはこれらイベントへの彼自身の反応をとおしてそれを枠付けることで、個人的な歴史と公的な歴史とを接触させる。彼〔マッカーシー〕は、それら不正直な(duplicitous)ジェスチャーが、彼らが鑑賞者——若き日のマッカーシーを含めて——のための必要、つまり挑発的で魔術的な個人としてのヴィジュアル・アーティストのイデアを信じたいという必要を暴く限りで「うまくいっている」ことをこそほのめかすのだ。」Ken Allanによるレビュー記事より:https://www.x-traonline.org/article/paul-mccarthys-low-life-slow-life-part-1