2020年1月:批評「メディウムとしての批評(的な)」

出版社リンク

『美術手帖』2020年2月号に、標題のエッセイ(第16回芸術評論募集佳作入選後第一作)を寄稿しました。

ロザリンド・クラウスの著書、とくにエッセイ「ポスト構造主義とパラ文学的」から、クラウスの批評観・メディウム観を考察し、批評がいかに書かれうるかを検討ました。

同論は、昨年に書いた批評論「パラ文学的な密室――レオ・スタインバーグ『哲学的な娼窟』論」(『パンのパン』04 所収)からヒントを得ています。

所収)からヒントを得ています。

2月:個展「別れ話」

アーカイブ

連続レクチャー企画「形」 (2/8-16、北千住BUoY、企画:岸井大輔)の会場にて個展を開催しました。

(2/8-16、北千住BUoY、企画:岸井大輔)の会場にて個展を開催しました。

また、同企画内でレクチャー「フィクションを技術として」を行いました。岸井大輔の著作と森鴎外の小説、また論文「物語に「外」などない」でも扱う不自然な物語論の知見を引き合いに、フィクションの輪郭の「明滅」について考察しました。

3月:論文「物語に「外」などない:ヴィデオゲームの不自然な物語論」

出版社リンク

東京藝術大学大学院映像研究科紀要『LOOP』vol.10(左右社)に、標題の論文を掲載しました。2010年代以降の物語論の潮流「不自然な物語論(unnatural narratology)」を日本語で紹介して、ジュネットの構造主義的な物語論における「焦点化」概念の自然主義的な特徴づけを批判・再定式化し、ヴィデオゲームの物語について分析しました。同論文は2月に学内で口頭発表しました。

4月:電話展示「Emergency Call」企画

ウェブサイト

4/30から5/26(緊急事態宣言解除日)まで、電話をかけて聴く展示「Emergency Call」(参加作家はウェブサイトを参照)を企画・開催し、《Solving》を出展しました。

同展は、artscapeにて高嶋慈さんに 、ウェブ版美術手帖にて佐原しおりさんに

、ウェブ版美術手帖にて佐原しおりさんに 、レビューいただきました。

、レビューいただきました。

論稿「「フィクション」というフィクション」

ウェブサイト

COVID-19流行によって延期したトークシリーズ「雪火頌」の第0回として、標題の論稿を公開しました。

5月:批評「怯えとツッコミ:千鳥、トム・ブラウン、まんじゅう大帝国、ぺこぱにおける漫才の「加減」」

出版社リンク

『早稲田文学』2020年夏号(早稲田文学出版会編・筑摩書房刊)に、標題の漫才論を寄稿しました。ポール・ド・マン『読むことのアレゴリー』の修辞論およびマーク・フィッシャー『怪奇なものとぞっとするもの(The weird and the eerie)』の概念づけを参照し、漫才におけるツッコミの機能を、挙げた4組を具体例に考察しました。

同論は、昨年末に『早稲田文学 増刊号 「笑い」はどこから来るのか』 に寄稿した漫才論の続編にあたります。

に寄稿した漫才論の続編にあたります。

6月:ウェブ展示「遭難 Getting Lost」企画・出展

ウェブサイト

6/1に、ウェブ展示「遭難 Getting Lost」(共同展示者:奥泉理佐子)を公開し、複数の作品を出展しました。現在も公開中です。

同展は、美術手帖8月号(ウェブ版美術手帖に転載)にて椹木野衣さんに レビューいただきました。

レビューいただきました。

また同展は「展示室」としてデザインしており、今後の利用を思案しています。

6月:レクチャー「現代美術にはステートメントというものがありまして」

6/3に、岸井大輔企画「REPLAY」にて、標題のレクチャー(オンライン) を行いました。現代美術における「ステートメント」の実践について、国外のエッセイや、プロソポペイア研究を資料に考察しました(記録は有料公開)。

を行いました。現代美術における「ステートメント」の実践について、国外のエッセイや、プロソポペイア研究を資料に考察しました(記録は有料公開)。

6月:トーク「山本悠のそんなんユウたらあきまへん!2」ゲスト登壇

6/7に、TALION GALLERYでの展示「9 Posters」の、標題の関連企画にゲストとして登壇しました(記録未公開)。

7月:批評/ゲームブック「壁抜けと攻略:ゲームとインスタレーション(をプレイする)」

出版社リンク

『美術手帖』2020年8月号(美術出版社)に、標題のインスタレーション論を寄稿しました。

いくつかの美術・建築・ゲーム作品を紹介しながら、インスタレーションとゲームについて、批評でありながらゲームブック形式で書かれた論稿です。また同号では、「ゲーム×アートを考えるためのキーワード解説」でも、いくつかの項目を執筆しています。

また8/5に、同号関連のオンライントーク企画「アートゲーム/ゲームアートの現在地」に、同号寄稿者の谷口暁彦・松永伸司さんとともに登壇しました。(記録は現在は非公開)

7月:要約紹介「クレア・ビショップ『インスタレーション・アート:ある批評史』大略」

クレア・ビショップ『インスタレーション・アート:ある批評史』の日本語での要約紹介を公開しました。

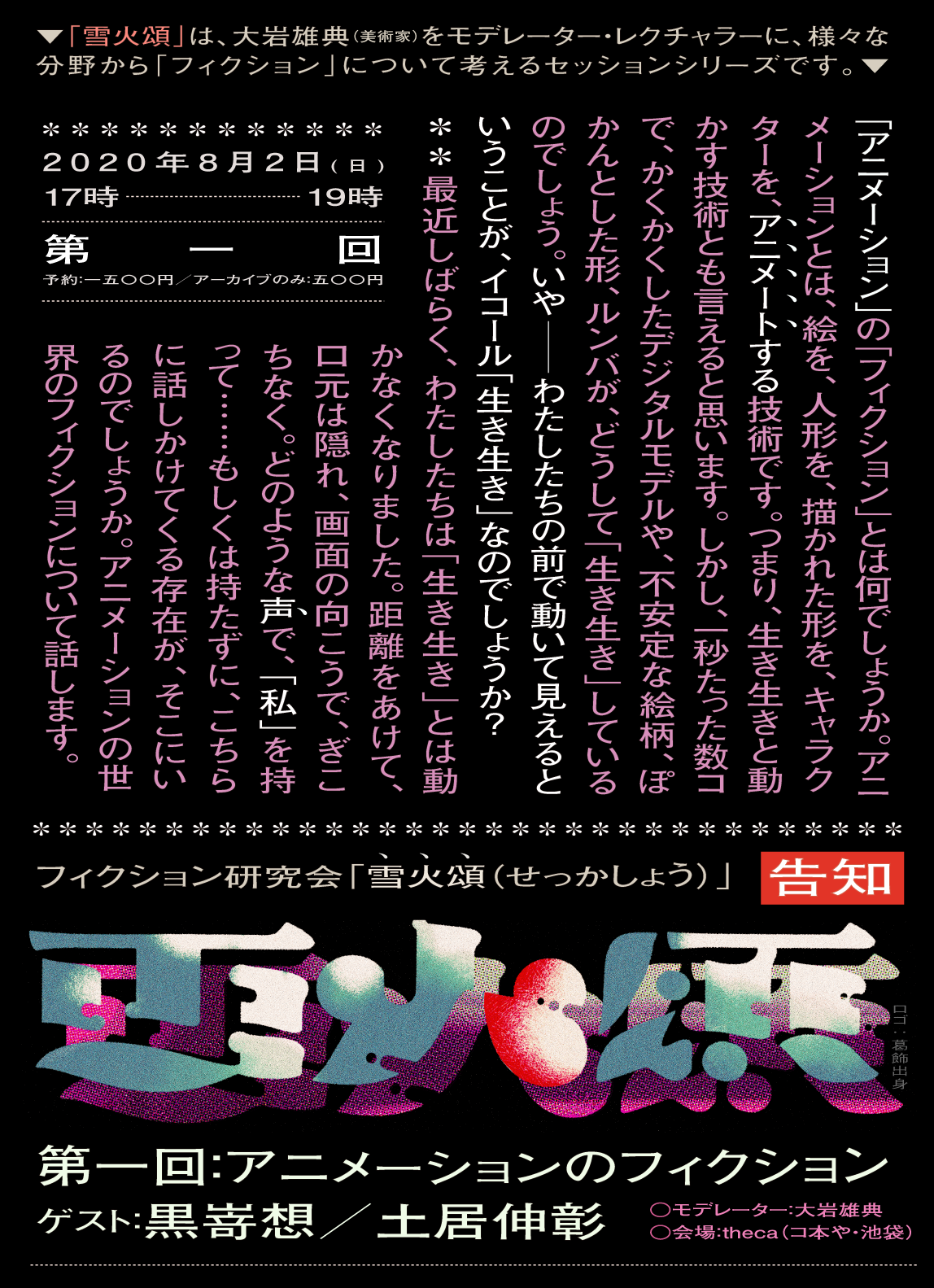

8月:トーク企画「雪火頌」第一回「アニメーションのフィクション」

アーカイブ準備中

COVID-19によって延期していた、池袋の古書店「コ本や」と共催する連続トーク企画、フィクション研究会「雪火頌」を改めて始動しました。毎回ゲストを2人呼んでトークする企画で、初回は「アニメーションのフィクション」をテーマに、黒嵜想さん・土居伸彰さんをお招きしました。

8月:エッセイ「助動詞のインスタレーション」

出版社リンク

『ねむらない樹』vol.5(書肆侃侃房)に、標題のエッセイを寄稿しました。新古今和歌集収録歌における時空間のデザインを考察し、助動詞という点で、インスタレーションの実践と合わせて書きました。

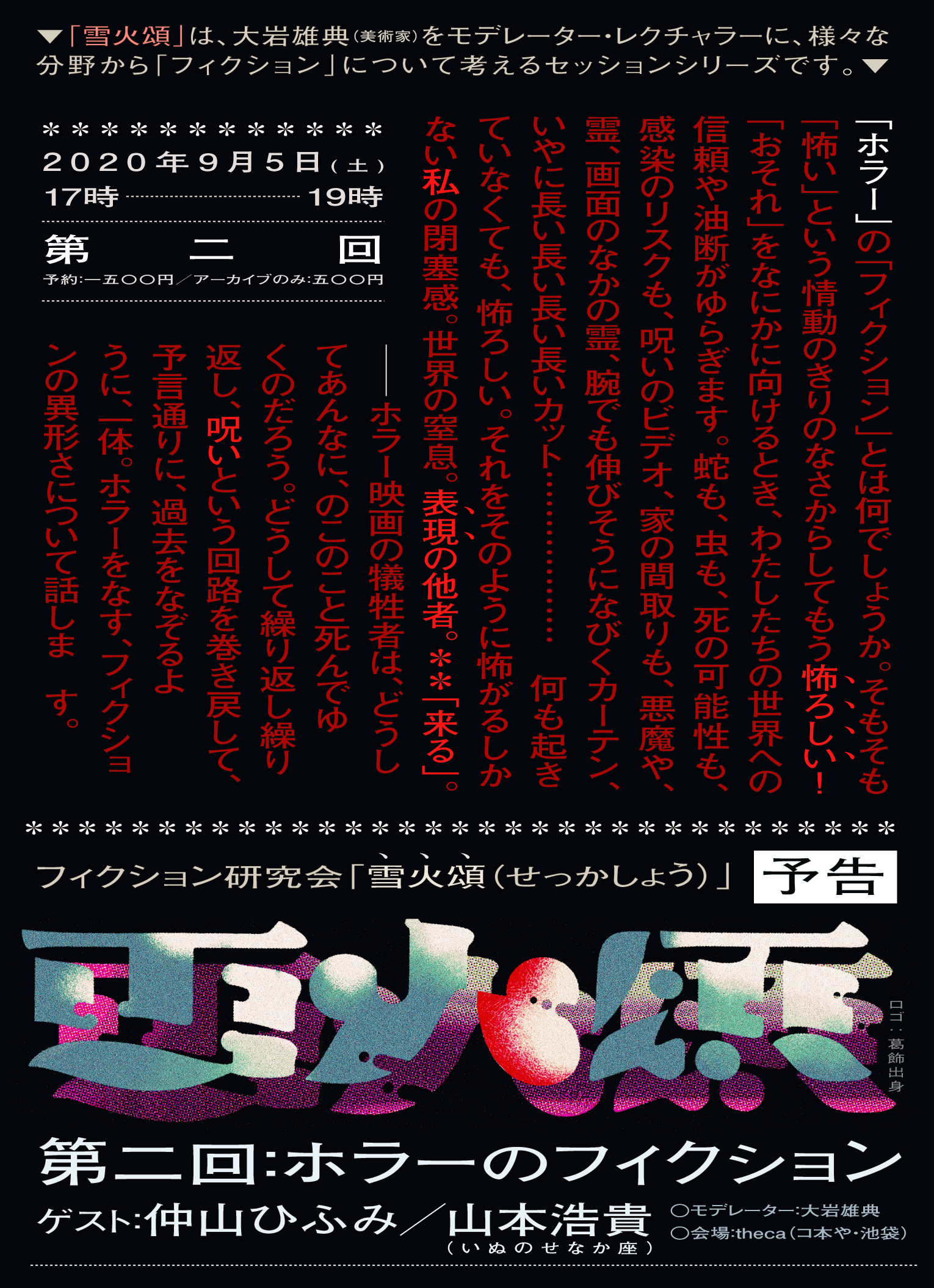

9月:トーク企画「雪火頌」第二回「ホラーのフィクション」

アーカイブ準備中

「雪火頌」第二回は「ホラーのフィクション」をテーマに、仲山ひふみさん・山本浩貴(いぬのせなか座)さんをお招きしました。

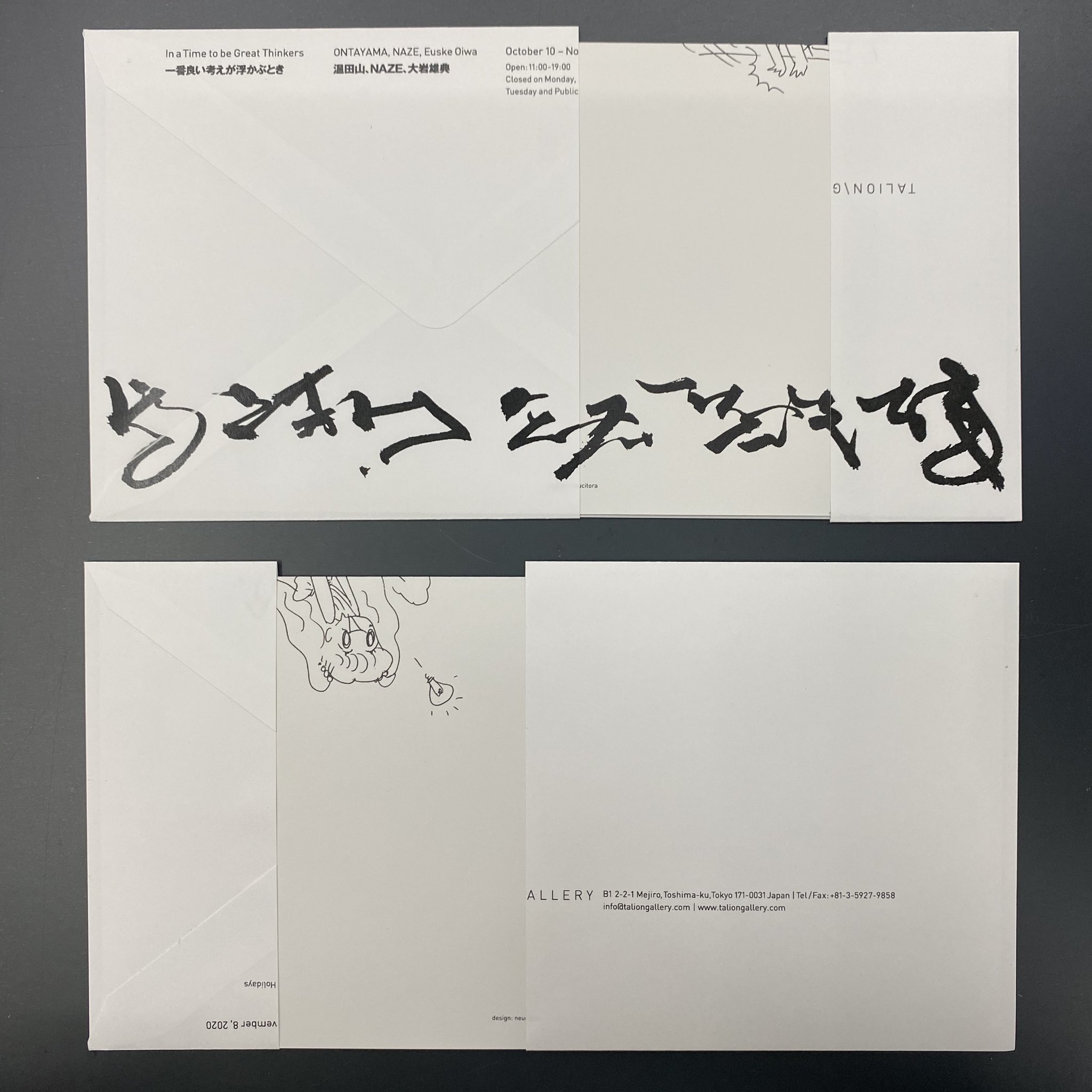

10月:グループ展「一番良い考えが浮かぶとき」参加

アーカイブリンク

TALION GALLERYの標題の企画展(共同展示者:温田山、NAZE)に参加し、《口ずさまないように》(2020, 歌詞)を出展しました。

また温田山による映像作品に写り込んだ幽霊を検証する緊急心霊特番「山本悠のそんなんユウたらあきまへん!3」 に出演しました。

に出演しました。

同番組は、ウェブ版美術手帖にて中島水緒さんに レビューいただきました。

レビューいただきました。

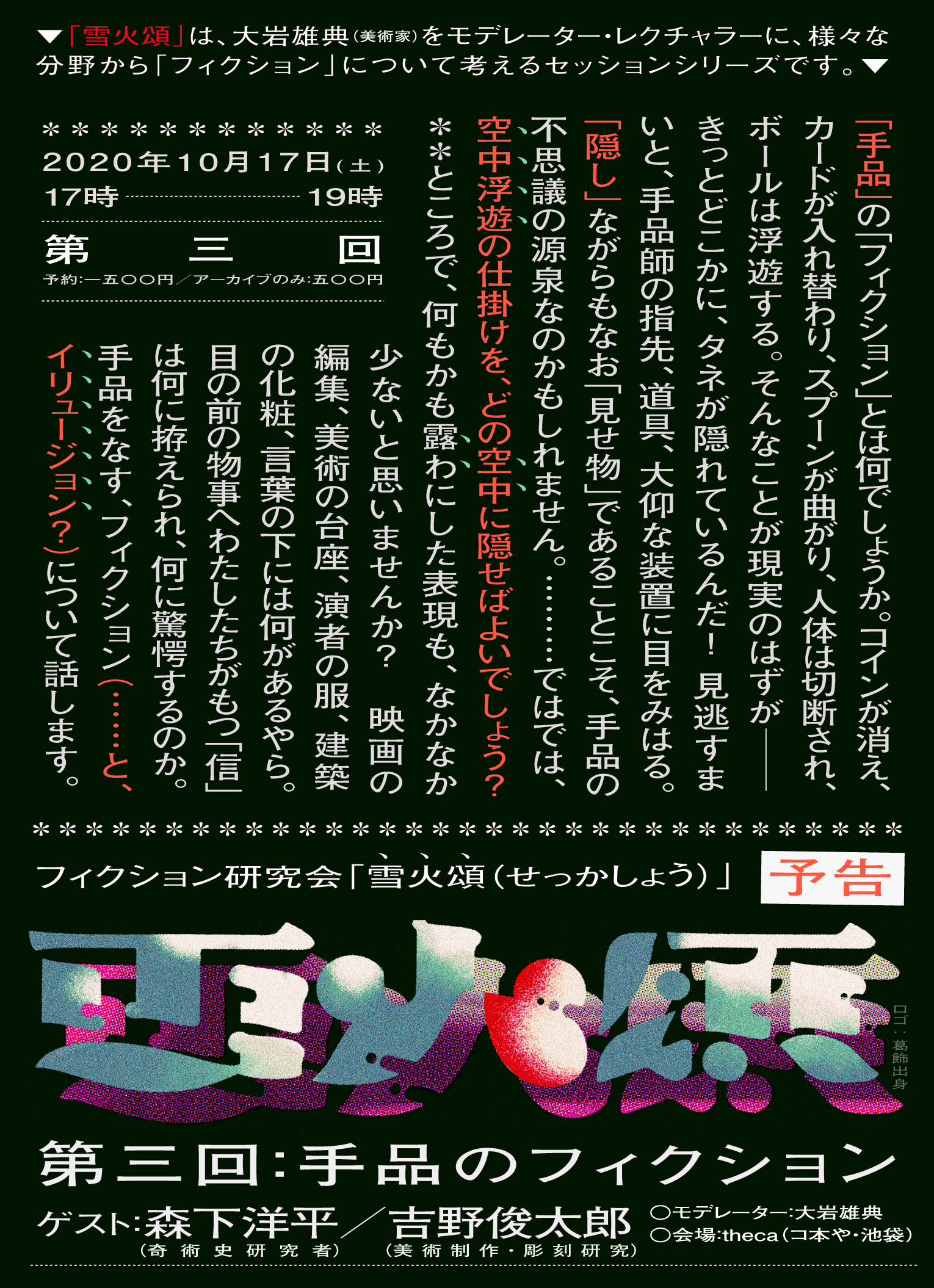

10月:トーク企画「雪火頌」第三回「手品のフィクション」

アーカイブ準備中

「雪火頌」第三回は「手品のフィクション」をテーマに、森下洋平さん・吉野俊太郎さんをお招きしました。

10月:要約紹介「ユリアーネ・レーベンティッシュ『インスタレーション・アートの美学』大略」

ユリアーネ・レーベンティッシュ『インスタレーション・アートの美学』の日本語での要約紹介を公開しました。

10月:批評「じゃなくて、私がゴドーです……あるいは、Oui. Étrange, donc je le suis.:別役実と志村けんの存在論的笑い」

出版社リンク

『ユリイカ』2020年10月臨時増刊号(特集:別役実)(青土社)に、標題の批評を寄稿しました。

別役実の演劇観にとって「笑い」がどのようなものだったか、資料や代表作『やってきたゴドー』から整理・分析するとともに、別役が評価しなかった志村けんのキャラクター「変なおじさん」の存在論的ポテンシャルを改めて対置し、両者の「笑い」において何が他者と共有される/されえないのかを論じました。

11月:批評「キス、自害、もしくはアリスを突き放すことの「自然」さについて :ヴィデオゲームのプレイあるいは攻略の自然主義・試論/『デトロイト ビカム ヒューマン』論」

販売リンク

『ビンダー』vol.7(特集:自然)(ククラス)に、標題のヴィデオゲーム論を寄稿しました。ヴィデオゲーム『デトロイト』を題材にし、ヴィデオゲームの物語とプレイにまたがって埋め込まれた「自然主義」とは何か、また同ゲーム内に見いだされるその脱出口について考察しました。

11月:個展「バカンス」

ウェブサイト

11/21から12/20まで、企画公募「OPEN SITE 5」選出企画として、標題の個展をトーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)本郷で開催しました。

また会期初日には、審査を務めた畠中実さんを迎えたオープニング・トーク(記録:YouTube )が、12/13には、トーク「大岩雄典と布施琳太郎:インスタレーションや執筆や二人が前提としていることについて」(ゲスト:布施琳太郎・大岩、司会:福尾匠、企画:きりとりめでる)(記録:YouTube

)が、12/13には、トーク「大岩雄典と布施琳太郎:インスタレーションや執筆や二人が前提としていることについて」(ゲスト:布施琳太郎・大岩、司会:福尾匠、企画:きりとりめでる)(記録:YouTube )が開催されました。後者では、別役論「じゃなくて、私がゴドーです…」とインスタレーション論「ダンスホール」にも触れられました。

)が開催されました。後者では、別役論「じゃなくて、私がゴドーです…」とインスタレーション論「ダンスホール」にも触れられました。

また会期中には、現代芸術振興財団によるインタビュー が公開されました。

が公開されました。

また2021年1月には関連公演「エクストラバカンス」を開催します。

12月:トーク企画「雪火頌」第四回「クイズのフィクション」

アーカイブ準備中

「雪火頌」第四回は「クイズのフィクション」をテーマに、遠藤進平さん・田村正資さんをお招きしました。

12月:論文「ダンスホール――「空間の(再)空間化」」

美術と芸術に関する研究会(ウェブ)「ART RESEARCH ONLINE」に、標題のインスタレーション論が掲載されました。

要約で紹介したユリアーネ・レーベンティッシュ『インスタレーション・アートの美学』の議論を「空間」的比喩に注目して再構成し、また福尾匠・アーサー.C.ダントーの議論を参照しながら、インスタレーションの美的な特徴を捉える独自の概念「空間の再空間化」を提案しました。

12月:レクチャー「空間の(再)空間化――インスタレーションはいかに作られる芸術か」

同じく「ART RESEARCH ONLINE」にて、標題のレクチャー(ページから記録動画のリンクあり)を行いました。

上記論稿を紹介して「空間の再空間化」概念を整理したのち、あらためてその概念の有効性を検討し、また現在の美術をめぐる状況を見越した展望として「アーキテクチャのミニマリズム」「ナラトリアル・インスタレーション」という二つの概念を提案しました。

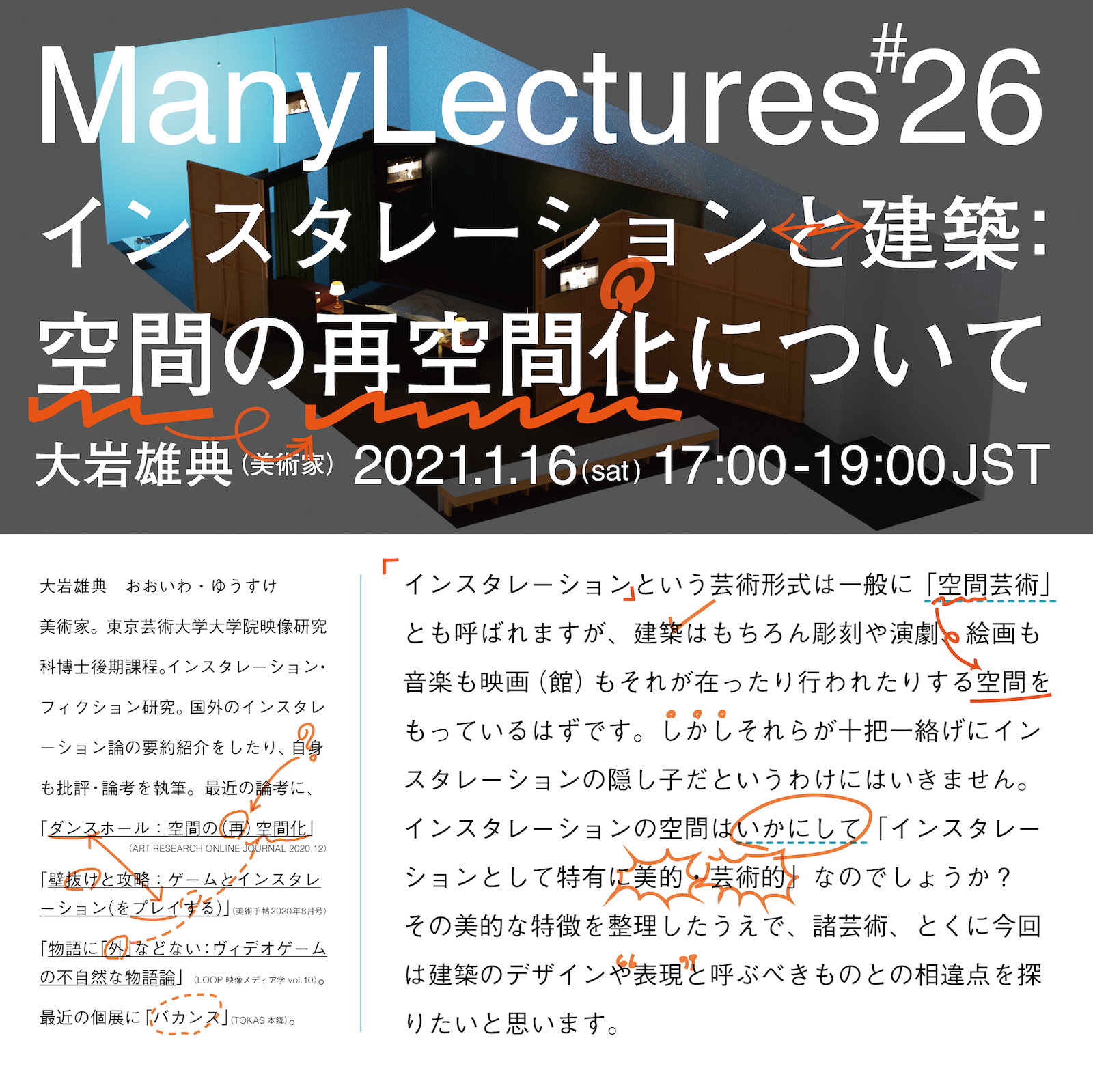

2021年1月:レクチャー「インスタレーションと建築:空間の再空間化について」

詳細・予約ウェブサイト(peatix)

1/16に、建築・デザインに関わる研究者・実践者の共同体「メニカン」にて、標題のゲストレクチャーをオンラインにて行います。会場には 荒川修作+マドリン・ギンズ:三鷹天命反転住宅 イン メモリー オブ ヘレン・ケラー に協力いただいています。

論稿「ダンスホール」で考案した「空間と再空間化」概念をヒントに、インスタレーションと建築それぞれの美的な特徴の相異を検討します。

1月:漫才公演「エクストラバカンス」

ウェブサイト

1/24に、11月の個展「バカンス」関連公演として、漫才公演を開催します。詳細・予約はウェブサイトをご覧ください。

2月:個展「無闇|Blind」

2月に個展を開催します。