ジュリー・H・ライスの『周縁から中心へ:インスタレーション・アートの諸空間(From Margin to Center: The Spaces of Installation Art)』(1999)*1の各章をまとめました。

書影

この記事は、インスタレーションに関する文献の要約を公開していくシリーズです。すでにクレア・ビショップ『インスタレーション・アート:ある批評史』、ユリアーネ・レーベンティッシュ『インスタレーション・アートの美学』、キャサリン・エルウェス『インスタレーションと映像』を紹介しました。

本書『周縁から中心へ』は、インスタレーションについてのまとまった学術書のなかでは最初期のもので、その後の研究ではほぼ必ず参照される記念碑的な著作です。

特徴は以下の点です。

- ニューヨークの1950年代から1990年代(出版当時)までのアートシーンに絞っている

- そのため、単線的に展開を描いている

- エンヴァイロンメントや「参加(participation)*2」を重視している

本書の内容を簡潔に要約すると、①1950年代末にニューヨークに現れた、アラン・カプローらの「エンヴァイロンメント」が、「鑑賞者の参加」を重要な特徴として、オルタナティブなギャラリーの勃興と並走し、②ミニマリズムと交差しつつ発展しながら、③美術館や市場の制度・権威と対立するも、④1960年代末から1990年代にかけて、MoMAをはじめとした主要美術館に取り込まれ、ラディカルさを失った……という歴史を追ったものです。(番号はおおよそ各章に対応)

その意味で「From Margin to Center」という書名は、「きわものから中心へ」と訳すこともできるでしょう。

ビショップの著書もまた「複数の歴史」を謳い、カプローをそのうちひとつの初期の例に置いていました。ライスとの違いは、ビショップのいう「歴史」がテーマ史であるのにたいし、ライスの「歴史」は(ニューヨークの)運動史です*3。ギャラリーや美術館での「展示」という出来事がそこでは重要なファクターとなっています。

とくに、インスタレーション黎明期の重要な美術館展示「Spaces 」(1969, MoMA)や「Dislocations

」(1969, MoMA)や「Dislocations 」(1991, MoMA)の詳細な紹介には資料的価値があります。また、ニューヨークという場所で起こった、他分野(コンセプチュアル・アートなど)との関わりや、アーティストラン・スペースやオルタナティブ・スペースの発展史も読みどころです。

」(1991, MoMA)の詳細な紹介には資料的価値があります。また、ニューヨークという場所で起こった、他分野(コンセプチュアル・アートなど)との関わりや、アーティストラン・スペースやオルタナティブ・スペースの発展史も読みどころです。

イントロダクション

イントロダクションでライスは、「インスタレーション」という語がどのように定着したかを紹介します。

1958年にアラン・カプローが「エンヴァイロンメント(環境)」という語を用います。1970年代にかけて次第に「展示」の概念から「インスタレーション(設置)」が独立しはじめ、「エンヴァイロンメント」と代わるように、それはより包括的なジャンルを示す語として、『The Art Index』のような事典にも登録される、といったものです*4。1993年に同事典で「インスタレーション」が独立した項となるように、本書の扱う時代はまさにインスタレーションの概念が黎明した時期といえます。

カプローをその初期の代表に据えたように、ライスは基本的にインスタレーション・アートの主な特徴を「鑑賞者の参加」に置きます。イントロダクションから、ライスによる簡潔な整理を引きましょう。

インスタレーション・アートは抽象的であったり、絵画的であったり、コントロールされたものであったり、自然に組み上がったものであったりする。いくつか別々のオブジェクトが含まれたり、逆に一切含まれない場合もある。しかし、鑑賞者と作品、作品と空間、空間と鑑賞者とのあいだのある種の相互関係は必ずある。たしかにこの性質は多くの芸術実践の定義にあてはまるとも言える。というわけで、この定義をより洗練させるために、インスタレーションの制作にあたって、アーティストは屋内空間全体(人が十分入ることができる大きさの空間)をひとつの状況として扱う、という点を加えよう。鑑賞者は何らかのしかたで、作品の完成にとって不可欠だと見なされる。

「インスタレーション・アート」という語は広く使われるようになったものの、依然としてそれは、ほかの語と比べて充分に特異な意味をもっているとはいえない。その語が指す芸術実践の範囲は広く、フルクサスやアース・アート、ミニマリズム、ヴィデオ・アート、パフォーマンス・アート、コンセプチュアル・アートやプロセス・アートを含む、たがいに関係した他の領域としばしば重なっている。サイト・スペシフィシティ、制度批評、時間性、また短命性(ephemerality)は、このジャンルの多くの実践者が共有する論点である。インスタレーション・アートの自律性を打ち立てながら、他の形式との関係も同時に考えなくてはならない。

インスタレーション・アートの本質は鑑賞者の参加である。*5だが参加というものの定義は、アーティストによって、さらには同じアーティストでも作品によって大きく異なる。参加とは、鑑賞者に特異なアクティヴィティが与えられる、という意味でとらえられる。鑑賞者が空間のなかを歩き、そこにあるものに直面することが、インスタレーション・アートでは必要になる。オブジェクトは鑑賞者が歩くそのさきにあったり、空間を探索したりすることでのみ見つけられる。そうした状況それぞれにおいて、鑑賞者は作品を完成させるのに必要な存在だ。〔作品の〕意味は二者のあいだの相互行為から現れる。

ライスはフリードの「演劇性」の議論に触れてから、「参加」が必須という特徴ゆえに、インスタレーション・アートの分析は直接の体験なしには難しいと指摘します*6。とはいえ、レビュアーによる批評や、関係者のインタビュー、写真、そして当時の文脈が重要な手がかりになると述べています。

歴史的にはインスタレーション・アートはショーケースの形式であり、その理由のひとつに、そのサイト・スペシフィックな性質が挙げられる。〔…〕一般的にインスタレーション・アートは、特定の空間やシチュエーションのもつ形態(configuration)に依存している。

ライスは、カプローに加えて、フレデリック・キースラー、ルイーズ・ネヴェルソンなど同時期の絵画・彫刻、またロシアのエル・リシツキーらも起源のひとつに紹介し、あくまで「インスタレーション・アートの歴史の出発点は、問いに開かれている」と述べます。その点で、あくまで本書はインスタレーション史全体の単線性を主張するのでは全くなく、ニューヨークという空間での展開を追ったものです。

第1章 エンヴァイロンメント(環境)

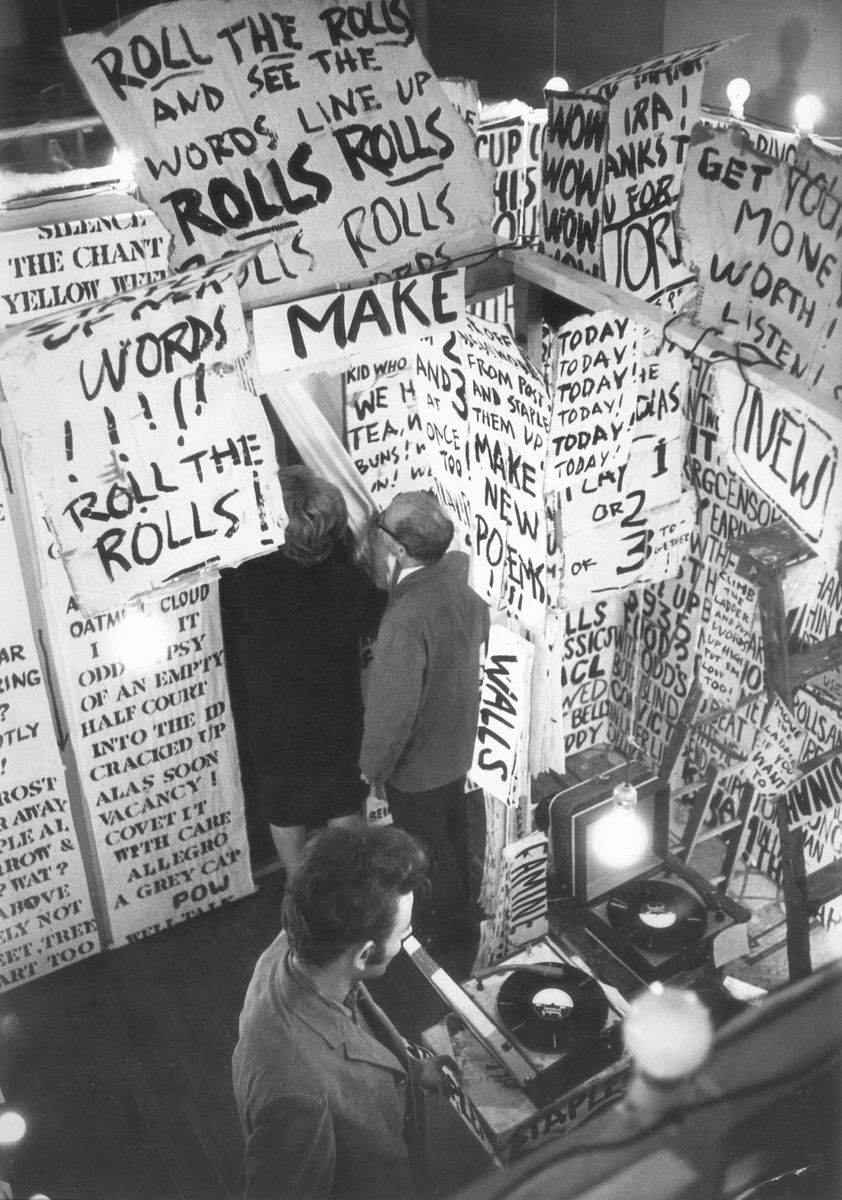

Alan Kaprow, 1962, Words at Smolin Gallery, New York, ©Allan Kaprow Estate

1950年代末からカプローは、以後エンヴァイロンメント(環境)と呼ばれるようになった作品群に着手します。

キャンバスを垂らした《Penny Arcade》(1956)、新聞紙を迷路に敷いた《Apple Shrine》(1960)、タイヤを床に敷いて鑑賞者に歩かせた《Yard》(1961)、そして代表作の《Words》(1962)が挙げられます。《Words》は、2部屋からなるエンヴァイロンメントで、手前の部屋の壁が、言葉の書かれた紙で埋められています。奥の部屋には紙と筆記用具があり、手前で見たたくさんの言葉に、鑑賞者は自分で新たな言葉を付け加えることができる、というものです。

ライスは、その原型をクルト・シュヴィッタース《Merzbau》やデュシャンに求める文脈を紹介しつつも、そのようなヨーロッパ主義的な解釈には慎重な態度をとり*7、カプロー自身があくまでアメリカの芸術、とくにジャクソン・ポロックなどアクション・ペインティングを直接に参照していることを強調します。

鑑賞者の能動的な「参加」というテーマは、ハプニングとも通じ、カプローのエッセーの出版やステートメントを経て拡大します。

とくにカプローは「参加」を、共同体主義・民主主義の理想に結びつけもしますが、カプローや同時期にエンヴァイロンメントを制作しはじめたクレス・オルデンバーグやジム・ダインの作品は、そうした政治的側面を直接に内容に反映していたわけではありません。

当時は政治的なステートメントはアーティストが直接に主張するより、作品の形式に含意されるほうが主でした。「参加」はそうした経緯と当時の時流から、カウンターカルチャー運動の文脈で理解され始めました。

とはいえ、参加といったモチーフはかならずしも一枚岩ではなく、実際の意図と、批評としての口実との差は(つねに)あるもので、たとえばダインはエンヴァイロンメントを「ただ大きい作品」としかみなしていなかった一方で、カプローとの共同制作では、あえて制作中の様子を公開するなど、積極的に鑑賞者との関係を変える試みもありました。

その点で、「鑑賞者(audience)」はしだいに「参加者(participant)」となりました。1960年代には、ハプニングがエンヴァイロンメントを舞台装置にして行われることは日常的で、二つが乖離した事例も少なくありませんが、いっぽう二つが結合した最もたる例に、オルデンバーグの《The Store》(1961–1962)が挙げられます。エンヴァイロンメント全体を構成する個々の要素が、そこに駐在するオルデンバーグ自身によってその場で販売されていたものです。

Claes Oldenburg | The Store from The Museum of Modern Art , YouTube

, YouTube

そのような「参加」を鑑賞者に促すことや、上記の政治的含意からも、とくにカプローは、芸術と生活との統合を重視しました。エンヴァイロンメントではしばしばジャンク素材が用いられ*8、その集積は作品に「表現主義的な質感」を与えており、現在のインスタレーション・アートにつづく美的感覚のひとつの出発点になったことをライスは指摘します。

同様の理由で、エンヴァイロンメントの展示場所と、その外側にある「都市(city)」との連続性は重要でした。ダウンタウンやロウワー・イースト・サイドなど、(当時)労働者階級・移民の住んでいた地域がその本拠地になりました。

ダウンタウンにあるジャドソン記念教会(Judson Memorial Church)が併設したジャドソン・ギャラリー(Judson Gallery)や、同地域のハンサ・ギャラリー(Hansa Gallery)*9、ルービン・ギャラリー(Reuben Gallery)などが1950年代から1960年代に開かれ、その多くはカプローやジョージ・シーガル、ロバート・ホイットマンらアーティストが設立・運営したものでした。とくにジャドソン・ギャラリーではダイン《The House》(1960)やオルデンバーグ《The Street》(1960)など代表的なエンヴァイロンメント作品が展示され、パフォーマンスなども含んだ「Ray-Gun Show」が定期開催されました。

この時期から、カプローのエンヴァイロンメントの重要性に「購入できない*10」点があったと、ハンサ・ギャラリーの当時のディレクターは述べています。カプローらの制作・運動が、商業的なアートワールドの外にあったことが示されます。当時の批評もその「参加」という特徴に注目し、従来の客観的記述とは異なる主観的な視点が批評に取り込まれました。

これが示すのは、エンヴァイロンメント的な状況が、それにたいする自身の知覚と反応を考えるよう鑑賞者を刺激するというそのポテンシャルだ。形式的な分析の、〔対象からは〕距離をとった(disassociated)トーンに代わって、個人的な経験のナラティヴな記述となる。*11

伝統的な観点からはこの概念はまだ反発されながらも、エンヴァイロンメントを特集した展示「Environments, Situations, Spaces,」(1961)がマーサ・ジャクソン・ギャラリーで、「Four Environments by Four New Realists」(1964)がシドニー・ジャニス・ギャラリーで企画され、上記のメンバーや、ウォルター・ゴドネク、ジョージ・ブレクト、ジェームズ・ローゼンクイストなどが参加しました。批評的には高評価は得られなかったものの、「参加者」を重視したエンヴァイロンメント展示の先がけとなりました。

同時に、「参加」という点をめぐって個々の作品について議論も起こっています。後者の展示には、オルデンバーグの《Bedroom Ensemble》*12が展示されていました。立入禁止のロープが張られ鑑賞者が入ることのできないこの作品がエンヴァイロンメントなのか、物議を醸しました。カプローの定義とは異なり、同展企画者のジョン・キャナディは、鑑賞者の「参加」よりも、作品が「空間を占める」ことを重視したようです。

この頃、草間彌生やルーカス・サマラス、アンディ・ウォーホルなども登場しました。ジャドソン・ギャラリーがダンスや音楽に重心を移したり(ジャドソン・ダンス・シアター)、他のギャラリーの閉廊によって、カプローはハプニングに傾きます。鑑賞者の参加という側面は、一旦はミニマリズムのほうに引き継がれます。

第2章 状況

Installation View of Primary Structures: Younger American and British Sculptors, 1966, The Jewish Museum, New York

1960年代初頭、ロバート・モリスやドナルド・ジャッド、カール・アンドレ、ダン・フレイヴィンらを中心としたミニマリズム*13が勃興します。エンヴァイロンメントと同様、鑑賞者の参加という点で、以後のインスタレーション・アートに重要な影響をもっています。

すでに多くのギャラリーがミニマリズムの美学に傾倒していた1966年、上記のメンバーも参加した「Primary Structures」展がユダヤ美術館で開かれました。同展のカタログでも鑑賞者と作品、展示室とのあいだの「空間的な混乱」が重要だと強調されています。

通常大きめである作品スケールとその建築的な比率は、当の彫刻に環境(environment)を支配させる。このとき彫刻は鑑賞者の空間へ侵入し、鑑賞者はその彫刻的空間へ引き込まれる。彫刻はしばしば両義的に機能し、複雑な意味をもって、鑑賞者のための空間的な混乱(dislocation)を作り出す。(キナストン・マクシャイン)

この新たに登場した彫刻家たちは、現代の美学を変化させている〔…〕。それら作品はわたしたちの注意と、能動的な参加を必要とするのだ。(同)

作品だけでなく、空間より鑑賞者との関係を重視したジャッドのエッセイ「特種な客体(Specific Objects)」(1965)や、三者の関係を重視するモリスの記事(1966)などがミニマリズムの理論を後押しし、またフリードによる有名な批判「芸術と客体性」(1967)もありました。フリードは「環境的(environmental)」ないし時間的・インタラクティブな側面を「演劇的(theatrical)」と呼び、そのような「状況」を必要としないモダニズムの芸術と対置しました。こうした理念は、抽象的な芸術以外にも広く適用され、インスタレーション・アートに影響しています。

また現象学という視点からもミニマリズムは議論され、特に1962年に英訳されたモーリス・メルロ=ポンティ『知覚の現象学』(フランス語原著は1945年)が、リチャード・セラを初めとした作家のアプローチの基盤となっています。また、ブルース・ナウマンのボディ・アートについてもマルシア・タッカーが、メルロ=ポンティを参照した「PheNAUMANology」(1970)というエッセイを寄せています。

エンヴァイロンメントでは、ジャンク素材を用いた、自然発生的なデザインが採用されていましたが、ミニマリズムにおいては、抽象的で、またコントロールされた状況がデザインされる、という対比があります。

参加ギャラリーの重なる作家もいましたが、やはり「参加」の理念にも違いはあり、カプローに比べてミニマリズムの、たとえば狭い通路を鑑賞者をに歩かせるモリス《Passageway》(1961)などでは、「鑑賞者の参加」がより独裁的な形で用意されています。

カプローはモリスとの対談で、こうした違いを指摘しつつ、作品が展示場所を巻き込むこと(ミニマリズムの状況)より、そうした場所が制作にとってどのようなものか(日常との関係)を重視します。

エンヴァイロンメントで重要なのは、見せられる空間へと作り込まれることであり、それはスタジオからショーケースへと運搬されるようなものではない。(カプロー)

いっぽうで、ミニマリズムもエンヴァイロンメント同様、展示されていなければその直接経験は難しく、後者のように解体こそされなくても、美術館への収蔵によって、鑑賞者のインタラクションの機会は奪われている、とライスは指摘します。

本書後半では、このようにギャラリーで展開した運動が、美術館へと吸収されていく、文字通り「周縁から中心へ」の動きが、具体的な展覧会を参照しながら記述されていきます。

第3章 空間

Hans Haacke, 1970, MOMA POLE at Museum of Modern Art, New York, ©Hans Haacke, Fair Use from WikiArt

1960年代末から、インスタレーション・アートの理念はニューヨークの美術館に同化吸収されます。その前段として、ライスは、当時のアーティストや運動が持っていた、反資本主義・反戦・反権威といった、左派・カウンターカルチャー的な性格を整理します。

1960年代後半、ベトナム戦争や国内外の多くの紛争を対象とした反対運動や、それと軌を一にしたゲイ解放運動などの時期に、アーティストも複数のコレクティブを組織しました。「Black Emergency Cultural Coalition」「Art Worker’s Coalition(AWC)」「Guerrilla Art Action Group(GAAG)」「Women Artists in Revolution(W.A.R.)」などは、どれも1969年、キング牧師やロバート・ケネディが暗殺された年に結成されました。この時期に政治的主体としての芸術家は(アメリカにおいて)確立したことをライスは強調します。

MoMAを初めとした主要美術館も、その財源や政治的位置という面から、戦争には切り離せない関係があります。

たとえば、マーク・スヴェロは1966年、高塔を立ててアーティストの作品を展示し、美術館との対置を示しました。インスタレーション(エンヴァイロンメント)という、収蔵できず、販売もできないだった芸術もまた、美術館や市場に対抗する態度がその形式に含まれていました。先述のジャドソン・ギャラリーも、反戦デモの期間に合わせた展示イヴェントを行っています。

そこでは、鑑賞者の能動的な参加という概念に、社会・政治にたいしてアクティヴィストであるという理念が重ね合わされました。参加は、エリート主義的な傍観を打ち壊すものとされたわけです。同展にはキャロリー・シュニーマンらが参加し、出展者だけでなくオーガナイザーでもあるジョン・ヘンドリックスも、そうした政治的な主眼をステートメントで示しました。

このような緊張は1970年代にも続き、NBCやCBS、AT&T、ジェネラル・モーターズや特にロックフェラー財団から出資を受けているMoMAを初めとしたニューヨーク市内の美術館にたいし、モリスらの参加していた「1970 Art Strike Against Racism, War, and Oppression」は、一日休館による連帯の表明を要求しました。

一方で、美術館の外で制作される作品自体が明示的に政治的なわけではなく、ステートメントなどを通じて運動として並走していました。ルーシー・リパードは「自身の芸術において政治を直接に反映するやりかたを見出した前衛アーティストはほとんどいなかった」と指摘し、アートワールドはむしろ安全圏から「批判的」でありつづけただけ、と厳しい指摘をしています。

その点では、インスタレーション・アートはひとつの回答でした。パフォーマンス・アート、アース・アート、ヴィデオ・アート、プロセス・アート、コンセプチュアル・アートも同様で、当時は収集や商品化に抵抗する性格をもっていました。それは同時期に失墜した絵画が、制度への追従とみなされたことと対照的です。

加えてインスタレーション・アートは、「鑑賞者の参加」という側面で、先に述べたような利点がありました。美術館を公的なものへ開き、私有財産とは異なる芸術のありかたを求められる、という旨です。MoMAも、アーティストの参加できる委員会や、人種的マイノリティの取り扱い、パーマネント・コレクションと現代作家とのバランス、無料デーの開設などアクションで応えました。

MoMAではじめて本格的なインスタレーション展「Spaces 」が開かれたのは、1969年、先述したようにキング牧師やロバート・ケネディの暗殺と、多くのコレクティブの発足のあった年で、また同年は、ニール・アームストロングの月面着陸の年でもあります。

」が開かれたのは、1969年、先述したようにキング牧師やロバート・ケネディの暗殺と、多くのコレクティブの発足のあった年で、また同年は、ニール・アームストロングの月面着陸の年でもあります。

また同年、ホイットニー美術館ではプロセス・アートの展示「Anti-Illusion: Procedures/Materials」が開かれています。モリスやナウマン、セラも参加し、他にはマイケル・アッシャーやエヴァ・ヘス、ラファエル・ファラーらが参加しました。インスタレーションと同様、展示会場で作られ、会期終了とともに解体されました。たとえばフェラー《Ice》は氷を用いており、開館から73時間で溶けてなくなるなど、多くの作品が短命性(ephemerality)のものであり*14、批評の論点になりました。ナウマンや、バリー・ル・ヴァらの作品は鑑賞者の能動的な行動を促したり自覚させました。

さらに翌1970年にはユダヤ美術館で「Using Walls」展が開かれ、ソル・ルウィットやローレンス・ウェイナーなどコンセプチュアル・アートの文脈をもつ作家が、やはりその場限りの芸術を制作しています。同年、MoMAでも「Information 」展が開かれました。

」展が開かれました。

「Spaces」展(1969)に話を戻します。

企画は同館アソシエイト・キュレーターのジェニファー・リヒトです。参加作家は、マイケル・アッシャー、ラリー・ベル、ダン・フレイヴィン、ロバート・モリス、フランツ・エルハルト・ウォルサーと、コレクティヴ「Pulsa」です。

同展の開催には、先述の政治的なプレッシャーがきっかけのひとつにあります。リヒトの主眼は「参加」よりもサイト・スペシフィックな性質でしたが、アッシャーが制作した防音室や、暗室のなかを細い光を頼りに鑑賞者が歩くベルの作品、また四方に消えていく森のジオラマのようなモリスの作品は、どれも鑑賞者に知覚を反省させ、参加的な関係をもつよう促したといえます。

近年、芸術の提示は、空間的・物理的に自身の現前を保つような、維持されるオブジェクトを作りだすことからは遠ざかり始めています。鑑賞とスタティックなオブジェクトとのあいだの伝統的な弁証法を、エンヴァイロンメント的な状況に向けて、変化・廃棄することにアーティストは関心をもっています。そこでは、鑑賞者は実際の空間や、芸術とのより強制的な(more mandatory)インタラクションへと巻き込まれることへ、包含・捕獲されているのです。(リヒト)

「強制」という点に、ミニマリズムにおける参加の様式が反映されていることに注目しましょう。

プレスリリースやカタログでリヒトは参加者の参加を強調しながら、内部向け資料では、こうした作品の短命性について、そうしたギャラリーで販売しがたい作品こそ、美術館は公共機関として展示できる、と強調しました。これもまた、アーティスト・ランのオルタナティブ・スペースがそもそも収蔵や販売に抵抗する場所だったことを裏返した関係になっています。

そうした理由で、「参加」のカウンターカルチャー的側面はむしろ、美術館のプロモーションに覆い隠されていきます。美術館で用意される広い空間、多額の資金、高い技術は、企業・財団による融資の結果であり、パトロンの注目も集めるものです*15。そこではインスタレーションは「自律」した芸術活動とはみなされません。フレイヴィンもまた、作品に用いる材料をジェネラル・エレクトリックから提供され、AWCから批判を浴びました。いっぽうジェームズ・タレルは同展への参加招待自体を断っていました。

いっぽうで、(多くは生ぬるかったとはいえ)批評からも「参加」は着目されました。実際同展は展示空間とのインタラクションをデザインできていたし、その点では本来の美的な「参加」に期待された民主主義的な側面の文脈からの解釈も可能でした。

企業からのサポートも厚く、観客動員も得た同展は、美術館自体が作品の制作場所になるという点では、ラディカルな側面をもっていました。事前のプレゼンテーションではなく、作家自身もまだ見えていないような作品が現場で現れるというプロセスが導入されたのです。

1971年から継続的に開催された「Project 」の第一シリーズ(–1982)では、美術館を制作場所として用いる試みが続けられました。「Spaces」展にも参加していたキース・ソニエや、ウィリアム・ワイリーなどが制作し、またヴィデオ・アートの発展・合流などもあって、鑑賞者の「参加」を主眼とした芸術はMoMAに定着しました。美術館で展示されながらも、多くの作品が制度批評を含み、それを双方が受け入れたという点では、美術館という空間の変化に貢献しました。その顕著な例が、MoMAの理事だったロックフェラーの政治的態度について来場者に投票アンケートをとった、ハンス・ハーケ《MOMA POLL》(1970, 「Information」展)です。

」の第一シリーズ(–1982)では、美術館を制作場所として用いる試みが続けられました。「Spaces」展にも参加していたキース・ソニエや、ウィリアム・ワイリーなどが制作し、またヴィデオ・アートの発展・合流などもあって、鑑賞者の「参加」を主眼とした芸術はMoMAに定着しました。美術館で展示されながらも、多くの作品が制度批評を含み、それを双方が受け入れたという点では、美術館という空間の変化に貢献しました。その顕著な例が、MoMAの理事だったロックフェラーの政治的態度について来場者に投票アンケートをとった、ハンス・ハーケ《MOMA POLL》(1970, 「Information」展)です。

いっぽうで、ホイットニー美術館がパーマネント・コレクションの重視に舵を切ったり、またテート・ギャラリーでは安全上の理由でモリスの展示が閉鎖するなど、逆風も依然としてあり、また作品の「所属」をめぐった議論も引き続きありました。MoMAの絵画・彫刻部門のディレクターは、美術館というもののコンセプトはあらゆる芸術の形式には拡張できない、と主張しました。

次章では、オルタナティブ・スペースとの関係を扱います。

第4章 インスタレーション

MoMA through Time from The Museum of Modern Art , YouTube

, YouTube

前章で見たようにMoMAやホイットニー美術館、ユダヤ美術館などが1960年代末からインスタレーションに門戸を開いたいっぽうで、オルタナティブな展示会場は依然求められました。

この二つの現象――インスタレーションとオルタナティブ・スペース――は同時に花開いた。

第一章で紹介したアーティストラン、オルタナティブのスペースや、あるいはマイケル・ハイツァー《Double Negative 》(1969, ネバダ砂漠)やロバート・スミッソン《Spiral Jetty

》(1969, ネバダ砂漠)やロバート・スミッソン《Spiral Jetty 》(1970, グレートソルトレーク)のランド・アートもその文脈にあります。

》(1970, グレートソルトレーク)のランド・アートもその文脈にあります。

1970年代初頭には、ニューヨークのソーホーに多くのオルタナティブ・スペースが設立されました。「112 Greene Street 」(1971)「The Institute for Art and Urban Resources」(1972)「Clocktower

」(1971)「The Institute for Art and Urban Resources」(1972)「Clocktower 」(1973)「P.S.1

」(1973)「P.S.1 」(1976)などです。販売も収蔵もないそうしたスペースは、また内装の面でも、ホワイトキューブではない未完成の生っぽい空間で、ジョージ・トレイカスなどサイト・スペシフィックな作品を作るインスタレーション作家に好まれました。

」(1976)などです。販売も収蔵もないそうしたスペースは、また内装の面でも、ホワイトキューブではない未完成の生っぽい空間で、ジョージ・トレイカスなどサイト・スペシフィックな作品を作るインスタレーション作家に好まれました。

そうした場所でなされたものではありませんが、《Splitting: Four Corners 》(1974)などゴードン・マッタ=クラークの活動の影響もありました。スミッソンの「サイト/ノンサイト」の議論があったのもこの時期です。

》(1974)などゴードン・マッタ=クラークの活動の影響もありました。スミッソンの「サイト/ノンサイト」の議論があったのもこの時期です。

1976年にマイケル・アッシャーがClocktowerで制作したインスタレーションは、展示室だった最上階の、老朽化した壁を漂白し、窓の扉を外すことで、屋外の音や香り・天候の影響などを、展示室に取り入れました。

また同じく1976年にはP.S.1も開館しました。多くの作家が参加した「Rooms 」展では、マッタ=クラークも含めた多くの作家が参加しました。メアリー・ミスやアラン・サレット、スザンヌ・ハリスらの、展示室や鑑賞者自身の運動を自覚させるインスタレーションにライスは言及しています。

」展では、マッタ=クラークも含めた多くの作家が参加しました。メアリー・ミスやアラン・サレット、スザンヌ・ハリスらの、展示室や鑑賞者自身の運動を自覚させるインスタレーションにライスは言及しています。

さて、1970年代後半には、もはやカウンターカルチャーの要素は主流商業のなかで再利用されていました。1981年にはMTVが放映開始され、オルタナティブなカルチャーの商業的なパッケージは定着しました。

商品としての文化の発展は、インスタレーション・アートの歴史に大きな影響を残した。初めのうち美術館は、この新たな芸術に寄り添う道を模索してきたが、次のこの10年においては、インスタレーション・アートはオルタナティブ・スペースに独占された領域ではもはやなく、主流美術館の形式として再誕しようとしていた

スミッソンやマッタ=クラークの死去、また市場での絵画の再燃、そして経済的発展が、1980年代前半のレーガン政権の最中に起こり、インスタレーション・アートは下火になりました。

とはいえホイットニー・ビエンナーレでは継続的に扱われたり、ディア・センター(Dia Center)が設立するなどの動きもあって、1980年代中盤にはインスタレーションは、商品的・大衆的な価値をもって再登場します。

1980年代の終わりには主要な美術館からのコミッションが本格化したり、1990年になると、ヴェネツィア・ビエンナーレのアメリカ館代表にジェニー・ホルツァーが選出されます。カーネギー・インターナショナルやドクメンタ9(1992)でもインスタレーションは目立ち、その頃には主流の美術として完全に定着したといえるでしょう。

定着にともない、インスタレーションという芸術形式について、その慣習を整理する動きもありました。ニコラ・デ・オリヴィエラらの著書『Installation Art』(1996)やナンシー・プリンセンタルの記事「Rooms With a View」(1990)などはインスタレーションの特徴を整理しました。苛烈なものでは、The New York Timesに掲載されたロベルタ・スミスの展評*16で、インスタレーションが陥っていた安直な演出が列挙されて批判されました。

インスタレーション・アートは存在するために公共空間を必要とする、ショーケース的な形式であり、美術館はもっとも妥当な公共空間であった。

もはやインスタレーションは主要な美術館に取り込まれ、その「エッジィ」いわば「きわもの」としての特徴は削がれていました。

1991年、「Spaces」(1969)以来の大規模なインスタレーション展「Dislocations 」がMoMAで開かれます。キュレーターはロバート・ストアで、参加作家はルイーズ・ブルジョワ、クリス・バーデン、ソフィ・カル、デイヴィッド・ハモンズ、イリヤ・カバコフ、ブルース・ナウマン、エイドリアン・パイパーです。

」がMoMAで開かれます。キュレーターはロバート・ストアで、参加作家はルイーズ・ブルジョワ、クリス・バーデン、ソフィ・カル、デイヴィッド・ハモンズ、イリヤ・カバコフ、ブルース・ナウマン、エイドリアン・パイパーです。

ナウマンのヴィデオ・インスタレーション《Anthro/Socio》は、《Lipsynch》に似た向きのもので、またカバコフは橋の上からミニチュアの風景を眺めるインスタレーションを展示しました。パイパーのヴィデオ・インスタレーションは人種差別・ステレオタイプの問題を扱い、またバーデンは、マヤ・リンの《ベトナム戦争戦没者慰霊碑》(1985)を参照した、鑑賞者が自らめくる巨大な銅製の本の形をした作品《The Other Vietnam Memorial 》を制作しました。ライスは詳しく触れていませんが、鑑賞者が直接触れることで、銅が次第に錆びるという効果を狙ったかもしれません*17。ソフィ・カル《Ghost》は、パーマネント・コレクションの一部を取り除き、その作品についての美術館職員のコメンタリーを代わりにその場所に掲示しました。

》を制作しました。ライスは詳しく触れていませんが、鑑賞者が直接触れることで、銅が次第に錆びるという効果を狙ったかもしれません*17。ソフィ・カル《Ghost》は、パーマネント・コレクションの一部を取り除き、その作品についての美術館職員のコメンタリーを代わりにその場所に掲示しました。

多くの作品がその展示のために作られる、という点は、制度と作家コミュニティとの連繋を示す点で、MoMAの開催の動機のひとつでした。カタログにはインストールの様子も掲載されました。

いっぽうで、美術館が、インスタレーションに予算や技術を提供するパトロンとなるという構図は残っていました。同展に出展された《Public Enemy 》でデイヴィッド・ハモンズは、普段用いる廃棄物ではなく、出資を受けてより高価な素材を用いたことで批判を浴びました。企業・私人・行政の財源を受け入れることは、元来もっていた社会批評の課題とは衝突するほかなかったのです。

》でデイヴィッド・ハモンズは、普段用いる廃棄物ではなく、出資を受けてより高価な素材を用いたことで批判を浴びました。企業・私人・行政の財源を受け入れることは、元来もっていた社会批評の課題とは衝突するほかなかったのです。

〔…〕いまやカウンターカルチャー的なメッセージを明らかにもっているはずのインスタレーションが、美術館で大きく花開いている。このような非一貫性が、より鋭い問題として持ち上がっている。

美術館のもつ歴史的文脈は、作品を中立化する効果ももつ。それこそ、パーマネント・コレクションから、またある程度は美術史からも自由なオルタナティブ・スペースが、インスタレーションを作る芸術家にとっての魅力をもっていた理由だったのだ。

「Dislocations」展は、結果的に政治的な内容のある作品を多くもち、むしろインスタレーション展というよりその点で批評的注目を浴びました。他のメディウムと同様、インスタレーションも政治的・社会的問題へ関心をもち、いっぽうスミスが批判するように、美的な側面を軽視する傾向もありました。それは皮肉にも、「これまであった芸術運動のどれよりも浮世離れしているように見える」「特権じみたものの自己満足」(アダム・ゴプニク)と批判されるような停滞も招いていました。巨大なインスタレーションは、もはや芸術家の特権、美術館の待遇を示すものでしかなかったのです。

1993年、ライスも企画に協力した「From the Inside Out: Eight Contemporary Artists」展がユダヤ美術館で開催されました。カバコフやウェイナーを含む8作家が参加し、6名は新作のコミッションでした。多くの作品が作家の個人的なアイデンティティや、また美術館のもつユダヤという文脈に反応したものでした。

この頃には、スミスによって批判されるように、もはやインスタレーションは「飼い慣ら」されたものでしたが、同展の特筆すべき作品として、クリスチャン・ボルタンスキー《Museum of the Bar Mitzvah》が挙げられます。

同作品は、ユダヤの(ユダヤ法を守る)成人男性やその成人式、いわゆる「バル・ミツワー」をモチーフにとっています。ボルタンスキーは構想・コンセプトの段階ではバル・ミツワーの富裕性に焦点を当てていましたが、実際のインストールにおける素材や写真の選定は美術館のキュレーターが行いました。ボルタンスキーの構想とは異なり、キュレーターはたとえばバル・ミツワーの贈答品として、高価なコンピュータではなく質素な万年筆を選んで展示するなど、より穏当なイメージを選んで展示しました。こうした判断にたいしてボルタンスキーが反論もコメントも行わなかったことについて、ライスは、バル・ミツワーをユダヤ美術館がどのように提示するかという「美術館の参加」こそ意識されていたのだ、と指摘しています。

ともあれ、美術館とはインスタレーションにとって、援助のある制作場所であり、同時にその美的・政治的ラディカルな側面を削ぐ空間であったといえます。ニューヨークだけでなく国際的にもインスタレーションは隆盛していましたが、それはこのような「周縁から中心へ」の変化と裏表だったといえるでしょう。

本書が出版される1999年の初頭、オルタナティブ・スペースの代表格だったP.S.1が、MoMAに吸収合併されました。

この合併こそ、インスタレーション・アートの発展が、因習的なものへ向かったということ、最終的に中心へ向かったということのれっきとした証左である。